介護を支えるために欠かせない「訪問介護」。

しかし介護保険を使った訪問介護には「できること」と「できないこと」が明確に決まっています。

実際にサービスを使い始めてから「え?これはやってもらえないの?」と驚くご家族も少なくありません。

特に同居家族の場合は、勘違いしやすいポイントが多く、サービス利用をめぐってトラブルになるケースも見られます。

この記事では、介護保険の訪問介護で可能な支援と不可能な支援を整理し、同居家族が失敗しないためのメリット・デメリットを、現役のヘルパー(介護福祉士の工藤勇希さん)の体験YouTubeを交えて解説します。

最後まで読めば、訪問介護の正しい活用法と、必要に応じて別サービスを組み合わせるコツが分かります。

介護保険の訪問介護とは?

訪問介護は、介護保険制度に基づく在宅サービスのひとつです。

要介護認定を受けた方が対象で、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪れ、日常生活を支援します。

主なサービス内容は次の2種類に分かれます。

- 身体介護:食事介助、排泄介助、入浴介助、更衣、通院や外出の付き添いなど、身体に直接関わるケア

- 生活援助:掃除、洗濯、調理、買い物など、生活を維持するための家事サポート

要介護度やケアプランに応じて利用回数や時間が決まる仕組みになっており、原則1割〜3割の自己負担で受けられます。

介護保険の訪問介護でできること

できることは、利用者本人の生活と身体に直結することに限られます。

- 食事の準備・介助

- トイレやオムツ交換の介助

- 入浴やシャワーの介助

- 洗濯や掃除(本人が日常生活を送るために必要な範囲)

- 通院への付き添い

つまり、本人が安全で快適に自宅生活を送るために必要な行為は介護保険でカバーされる、という考え方です。

介護保険の訪問介護でできないこと

一方で「やってほしい」と思っても介護保険では認められない支援も数多くあります。代表的なのは次の通りです。

- 同居家族の家事援助

→ 家族全員の食事作り、洗濯、掃除などは不可。あくまで利用者本人に必要な範囲のみ。 - ペットの世話

→ 犬の散歩や猫のトイレ掃除などは対象外。 - 医療行為

→ 薬の調整、インスリン注射、褥瘡処置などは医師や看護師の範囲。介護保険のヘルパーは対応不可。 - 庭の草むしりや大掃除など日常生活を超える行為

ここを理解せず「やってもらえると思ったのに…」と後から気づくケースが多いので要注意です。

実際の訪問介護士が感じている現場の声 🔴▶️

介護福祉士の工藤勇希さん

くどう【訪問介護士の日常】さんのYouTubeより

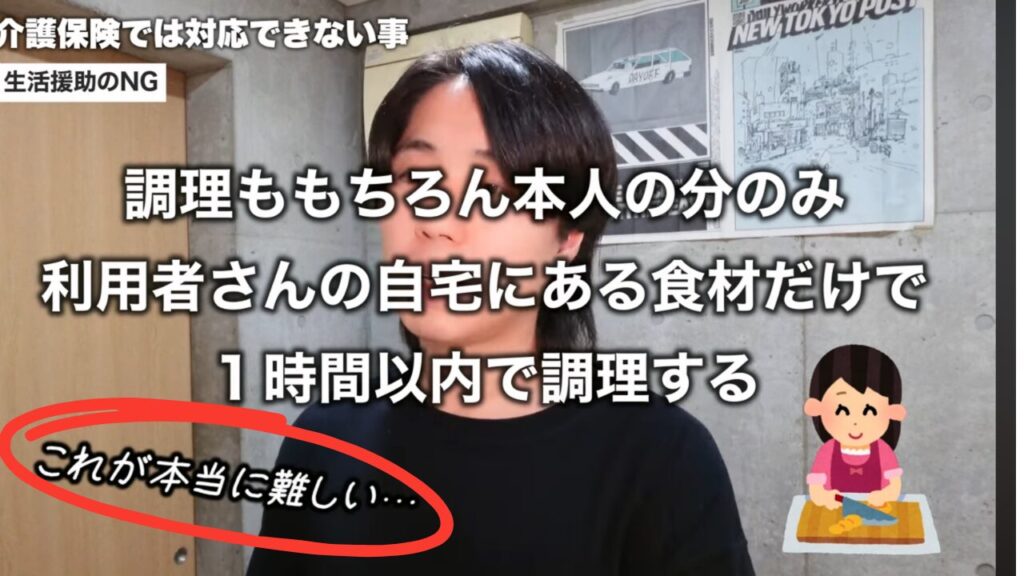

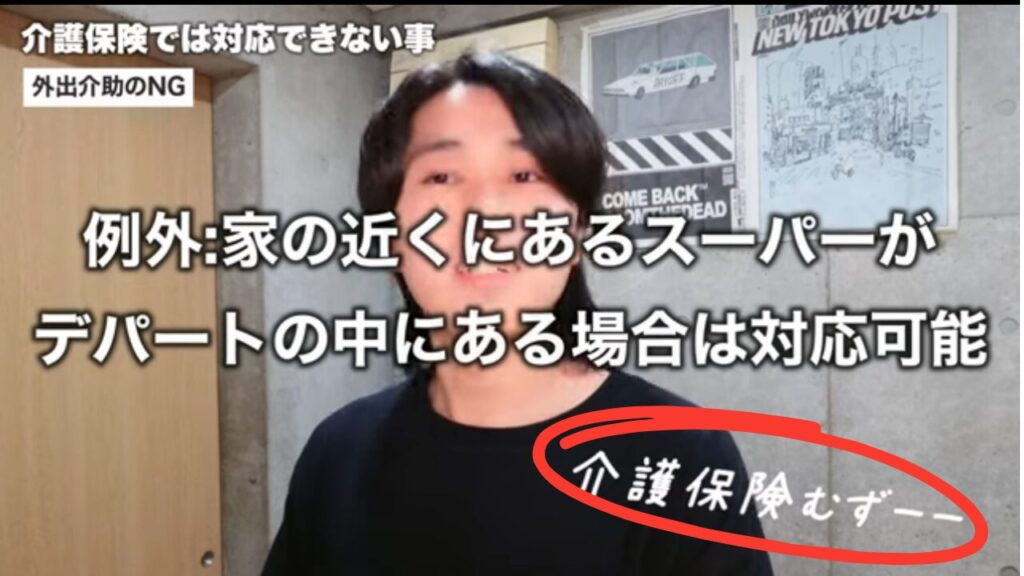

動画の中にもあるように「難しい…」「介護保険むずーー」と感じている介護保険の制度があるようで、訪問介護における「頼まれやすいタブー」について紹介されています。

⚫︎肩揉みやマッサージは禁止

⚫︎運動目的の歩行も禁止

⚫︎ご本人様のこと以外はできません

⚫︎ペット関係も全て禁止されています

⚫︎本人が使っていないお部屋の掃除は禁止

⚫︎クーラー・仏壇・窓の掃除はできません

⚫︎電球、蛍光灯の交換はできません

⚫︎調理ももちろん本人の分のみ

⚫︎買い物代行ではお酒やタバコなど嗜好品は購入できません

⚫︎サプリを含む処方箋のない薬の購入もダメ

⚫︎お話し相手というケアは🙅♂️

⚫︎買い物では近所にあるスーパーに限られる

⚫︎何軒もハシゴするのは禁止

⚫︎床屋、美容室の同行は自費

⚫︎映画館・飲食店・カフェの同行も禁止

⚫︎外を散歩したいなどもNG など

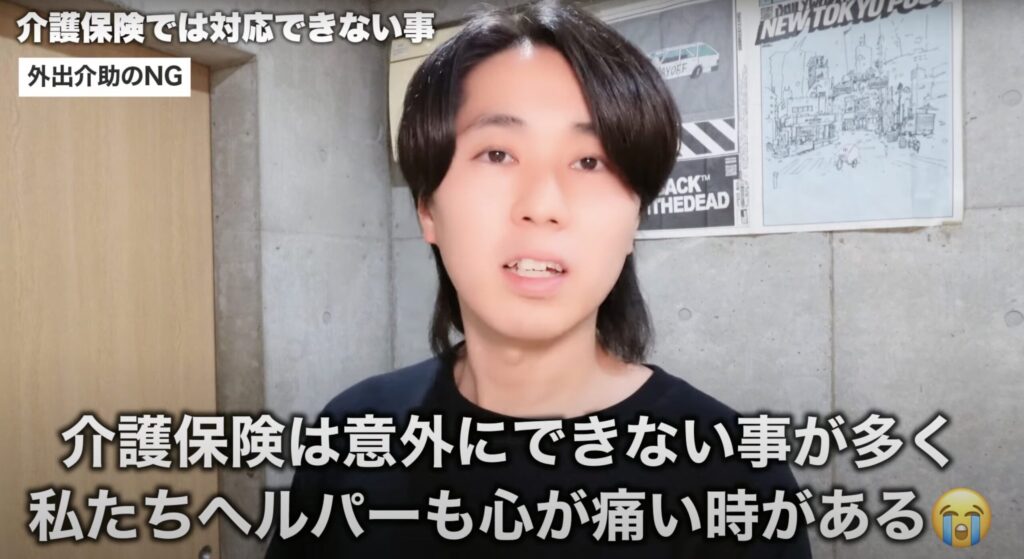

「介護保険には意外にできないことが多く私たちヘルパーも心が痛い時がある😭」と現役のヘルパーさんも現場でお困りの部分があるようです。

急な付き添い、夜間の見守り、旅行や外出のサポート――家族だけでは対応が難しいとき、頼れる選択肢のひとつが 自費訪問介護サービス「イチロウ」 です。

訪問介護のメリット・デメリット

メリット

- 専門職が入ることで介護負担が軽減される

- 介護保険を利用するので自己負担が比較的少ない

- 定期的な訪問で孤立を防げる

デメリット

- サービス時間や内容が制限される

- 同居家族のための家事は対応できない

- 医療行為や特別なケアは不可

つまり「できること」と「できないこと」が明確に分かれている点が、訪問介護を使ううえでの最大の注意点です。

まとめ

介護保険の訪問介護は、本人の生活に必要な支援を低コストで受けられる大切な制度です。

しかし「同居家族のための家事」や「医療行為」などはできないため、そこを誤解すると「思ったより使えない」と感じてしまうこともあります。

正しく理解して上手に活用することが、同居家族の失敗を防ぐ第一歩です。そして不足部分を補うには、自費サービスを組み合わせるのが現実的な解決策です。

コメント