特養におけるリハビリの実態

生活相談員として働いていた頃、「特養に入ったらリハビリは受けられますか?」という質問をご家族様からよくいただきました。

結論から言うと、特養で行われるリハビリは、病院のように「機能回復を目的とした専門的リハビリ」とは異なり、日常生活そのものをリハビリと捉えるのが実態です。

老健(介護老人保健施設)=病院と自宅の中間にある「自宅復帰を目指す施設」ではリハビリが大きな役割を果たしていますが、特養は「生活の場」であるため、積極的にリハビリを行う仕組みにはなっていません。

私が実際に働いていた特養でも「リハビリ」という言葉はあまり使われませんでした。リハビリを望むご家族様には、次のようにお伝えしていました。

「生活そのものがリハビリなので…」

言いたいことの本音はこうです。

「実はあまり手厚くは行えないんです。」

例えば、

- トイレに立ち上がること

- 自分で食事を口に運ぶこと

- 洗面や着替えをできる範囲で行うこと

これらは一見“当たり前の生活動作”ですが、身体機能を維持する大切なリハビリと位置づけられていました。

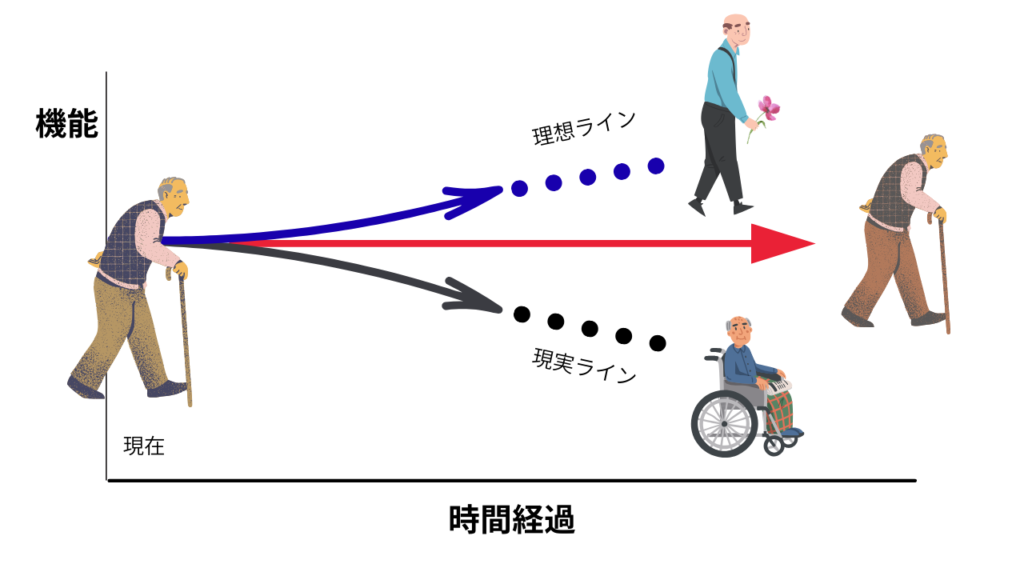

機能維持=上昇と同じ価値

ご家族様は「歩けるようになりたい」「以前のように元気になってほしい」と回復を願うことが多いのですが、高齢者の現実としては、機能はゆっくりと低下していくのが自然な流れではないでしょうか。

「もうこのまま何もできなくなってしまうのでは…」と不安になったり、「元気を取り戻してほしい」と願うお気持ちは、とても自然で誰もが抱くものです。

そこで私たちが大切にしていた考え方が、

「生活リハを通じて現状維持を目指すこと。維持できること自体が、回復と同じくらいの価値がある」というものです。

図解:機能の維持は回復と同じ

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。機能維持は回復と同じ

先ほども触れたように、これは建前の側面もあります。

実際には、特養に配置されている機能訓練指導員(理学療法士など)は、リハビリを行いたくても時間や人員の制約が大きく、約束していた入居者さんのところにすら回れないことも少なくありませんでした。

現場の職員自身が「思うようにできない」と悩んでいるのが実情だと感じています。

なぜ特養でリハビリが少ないのか

特養でリハビリが十分に行われないのは、制度の仕組みによる制限で、現場の努力だけではどうにもならない部分です。

制度の枠組み

特養には 機能訓練指導員(PT・OT・ST・看護師など)を最低1名以上置くことが義務づけられています(厚生労働省の基準)。

でも、介護保険で評価されるのは「1名分のリハビリ担当者」だけ。

私が働いていた施設でもPTは何人かいましたが、特養で加算(報酬)を取れるのはそのうち1人だけ。他のPTはデイサービスで自身も加算の取れる仕事をしていました。

全室埋まってやっと採算の取れる仕組みの特養で、余剰人員をリハビリに使えないのも制度設計による制限であり、現場の努力だけで変えられるものではありません。

人員と時間の制約と介護士の役割の限界

PTが1人しか算定対象にならないため、入居者全員に十分なリハビリを行うことは不可能です。実際、現場では「今日はあの方に伺う予定だったけれど、どうしても時間が足りない」と嘆く場面も少なくありませんでした。

介護士は生活のお手伝い(トイレや立ち上がり、食事介助など)はできますが、歩行訓練やマッサージのような専門的なリハビリはできません。

体の仕組みを理解しないまま関節を動かすとケガにつながる危険があるため、厚労省の通知でも「専門職が行うこと」と定められています。

特養でリハビリを望むならどんな方法がある?

特養の基本は、日常生活の動作そのものをリハビリと捉えることです。

それでも「できるだけ体を動かし続けたい」と願う方は多いはずです。その場合、次のような方法が考えられます。

訪問リハビリ(条件付き)

特養に入居していても、医師の指示書があれば訪問リハビリを受けられることがあります。

理学療法士などが施設に訪問して個別に関わるため、歩行練習や関節可動域訓練など専門的なリハビリを希望できる点がメリットです。

ただし、特養に入居していると、基本的には施設サービスとして包括的に介護保険を利用しているため、外部の「居宅サービス」を使えないことが多いです。

利用可否は事前の確認が必須になります。

生活リハ(外出による刺激)

施設内の生活だけでは刺激が不足しがちです。

「散歩に出かける」「近くのお店で買い物をする」といった外出は、歩行や会話を促し、心身両面のリフレッシュにつながります。

ここで役立つのが 介護保険外サービスの「クラウドケア」

特養の職員とはマンツーマンで外出することができない場合がほとんどですが、

クラウドケアなら、介護士資格を持ったスタッフに外出付き添いをお願いできるので、安心して外の空気を感じられ、生活リハ+社会参加の刺激が得られます。

こちらは介護保険とは無関係なので、施設によって外部サービスは受けないと断られる可能性もかなり低くなります。

まとめ

特養でできるリハビリは、

- 訪問リハビリ(条件付き)

- 生活動作のリハビリ(施設内)

- 外出による生活リハ(イチロウなど活用)

の3本柱です。

リハビリというと「病院のような専門訓練」をイメージしがちですが、生活の中にリハビリを組み込むことこそ機能維持につながるという視点が大切ですね。

コメント