何が変わる?どう影響する?

2025年は、介護保険にとって大きな節目の年です。

団塊の世代が75歳以上になり、介護のニーズが一気に増えるタイミング。

制度もそれに合わせて見直しが続いています。

この記事では、

2025年4月以降で決まっていること と、これから議論される見直し案 を

できるだけ専門用語を解説しながら整理しました。

※本記事は2024年12月27日時点の最新情報を反映しています。

追加の発表があれば随時更新します。

まずは決まったこと(確定分)

1. 介護職員等処遇改善加算の一本化(給料アップの仕組みが1つにまとまって、事務作業が減る)

2. LIFE(科学的介護情報システム)の活用(共通のデータを使って、効果的な介護を数字で見えるようにする)

3. ICT活用による業務効率化の評価(タブレット記録やオンライン会議などで仕事を効率よく進める工夫)

4. 福祉用具貸与の価格上限設定と選択制(レンタル料の上限が全国でそろい、一部は「購入」も選べるようになる)

1|介護職員等処遇改善加算の一本化

(給料アップの仕組みが1つにまとまって、事務作業が減る)

これまで3つに分かれていた給料アップの仕組みが統合されました。

どの加算をつけるのか?

どの条件を満たせばいいのか?

などがスッキリ整理されるので、

事業所にとっても、職員さんにとっても、わかりやすくなる仕組み です。

事務作業が減ることで、スタッフがよりケアに集中できる環境づくりが進んでいます。

2|LIFE(科学的介護情報システム)の活用強化

(共通のデータを使って、効果的な介護を数字で見えるようにする)

これまでは経験や感覚でケアする場面が多かったのですが、

これからは 「全国共通のデータを使って、よりよい介護をしていこう」 という流れが進みます。

- どんなケアをしたか

- その結果、利用者さんはどう変わったか

を数字で見えるようにして、国に報告します。

ケアにより、機能が維持できたり、改善したよいケアにはプラスの評価(報酬)がつく仕組み です。

→ 利用者さんにとって安心できる介護につながる動きですし、これからデータが溜まっていけば、どのような介護が機能の維持に効果があるのかなど国全体としての「知恵の共有」にもなります。

3|ICT活用による業務効率化の評価(新設)

(タブレット記録やオンライン会議などで仕事を効率よく進める工夫)

人手不足が続く中、タブレット記録やオンライン会議などを上手に使って、仕事を効率よく進めている事業所 が増えています。

2025年からは、こうした工夫をしている事業所に

「プラスの評価(報酬)」がつくようになります。

- 記録が早く終わる

- 情報共有がスムーズ

- 利用者さんへの時間が増える

などにつながるため、介護業界の深刻な人手不足をICTでカバーしたいという狙いです。

4|福祉用具貸与(レンタル)の価格上限設定と選択制

(レンタル料の上限が全国でそろい、一部は「購入」も選べるようになる)

車いすやベッドをレンタルするとき、

今までは 同じ商品なのに地域や事業所によって値段がバラバラ でした。

2025年からは、

「このくらいの料金まで」という上限を全国でそろえて、わかりやすくします。

また、固定用スロープや杖などの一部の福祉用具は、「レンタル」か「購入」かを利用者が選べるようになりました。

→ 不必要に高い料金を避けられ、安心して選べるようになります。

今後に向けて議論されていること(検討中)

5. ケアマネジメントの有料化(2024年は見送り、2027年に向け再議論)

6. 利用者負担2割対象の拡大(医療費負担との兼ね合いで先送り中)

7. 要介護1・2の「総合事業」への移行案(慎重論により保留)

ここから先は「まだ決定していないけれど、議論が進んでいるテーマ」です。

実際に制度に反映されるかは今後の政治判断次第ですが、介護に関わるご家族にとって知っておくと安心です。

5|ケアマネジメントの有料化

(ケアプラン作成を有料にする案 = 議論が続いている重要なテーマ)

⚫︎2022年12月(前回の結論): 厚生労働省の審議会で、2024年度の改正に向けて「有料化すべきか」が激しく議論されましたが、反対意見も多く、2024年度の改正では見送る」ことが決定しました。

反対意見を出したのは家族やケアマネージャー本人たちです。

国(厚生労働省)やお金を出す側の人たちは、「制度を長持ちさせるためにお金を払ってほしい」との意見でしたが、「それよりも、お年寄りの安全や、正しい介護が受けられる環境を守る方が大事だ!」と、現場の人たちが強く訴えたことで、2024年度の有料化は見送られることになったのです。

⚫︎2024年4月(現行制度): 見送りの結果、現在もケアプラン作成は「全額保険給付(利用者の支払いは0円)」のまま維持されています。

⚫︎2025年12月(今の動き): 今まさに、「2027年度(令和9年度)の次なる改正」に向けて、再び検討が始まっています。最新の資料(令和7年12月の諮問会議など)でも、「持続可能な制度のためには負担増もやむを得ないのではないか」という議論が活発になっています。

【なぜ今、この議論が重要なのか?】

これから先、国の保険制度だけで介護のすべてを支えるのは難しい未来が予想されています。そのため、保険以外の民間サービスやボランティアなど、「地域にあるたくさんの支え」をこれまで以上に組み合わせて使っていかなければなりません。

しかし、活用できるサービスが増えるほど、一人ひとりに合ったプランを作るための情報量は膨大になります。ケアマネジャーが一人で何人もの利用者さんのために、この複雑で膨大なプランを組み立てるのは、これまでとは桁違いの労力になると予想されています。

そのため、

「有料化して財源を確保すべき」という意見と、

「負担が増えると相談しにくくなる」という意見の間で、非常に難しい調整が続いているのです。

その一方で、ケアマネジャーさんがスマホやタブレットを使って仕事を早く、わかりやすく進められるようにする工夫に対しては、新しくプラス評価がつくことが決定しています。

→ 利用者さんへの対応もスピードアップしやすくなる流れです。

利用者にとっては「これまで通りケアプランは無料」で安心ですが、有料化が検討されるくらい大変なお仕事なのだということですね。

6|利用者負担の2割対象の拡大案

(介護サービスを使った時の自己負担が2割になる人を増やす案)

いまは介護保険の自己負担額は、その人の所得に応じて1〜3割負担ですが、

自己負担が「1割」の人は全体の約9割を占めています。

「2割の人を少し増やす?」「誰にどこまで負担してもらう?」という話し合いが続いています。

「負担の公平性」を考えると、高所得者にはもう少し負担してもらおうという考え方です。

まだ結論は出ていませんが、この問題は、家計への影響が非常に大きいため、何度も慎重に話し合われてきました。

⚫︎2022年〜2023年の議論: 一定以上の所得がある人の負担を1割から2割へ引き上げる案が出されました。

⚫︎2023年12月(判断の先送り):「物価高騰」や「病院代(医療費)の負担増」が重なっていたため、「お年寄りの生活が苦しくなりすぎる」として、一度判断が先送りされていました。

⚫︎2025年12月(現在の結論): 結局、今回も「医療と介護の両方の負担を同時に上げるのは、お年寄りの生活へのダメージが大きすぎる」という判断になり、本格的な実施は「2027年度の次期改正」まで、再び先送りされる流れとなりました。

医療制度の改革と歩調を合わせながら、どの所得層まで負担を広げるかが焦点となっています。

「若い人の負担が重くなりすぎないように、お金に余裕があるお年寄りにはもう少し払ってもらいたい。でも、病院代も高くなると大変だから、様子を見ながら、『いくら稼いでいる人から支払いを増やすか』を慎重に決めているところです。

7|要介護1・2のサービス見直し(総合事業への移行案)

軽い介護度の人(要介護1・2)が受けられるサービスのうち、一部を市町村の「総合事業」に移す案があります。

国の保険給付から外れるため、「サービスが減るのでは」「地域によってサービスに差が出る」と不安視されている事項です。

結論はしばらく先送り になっています。

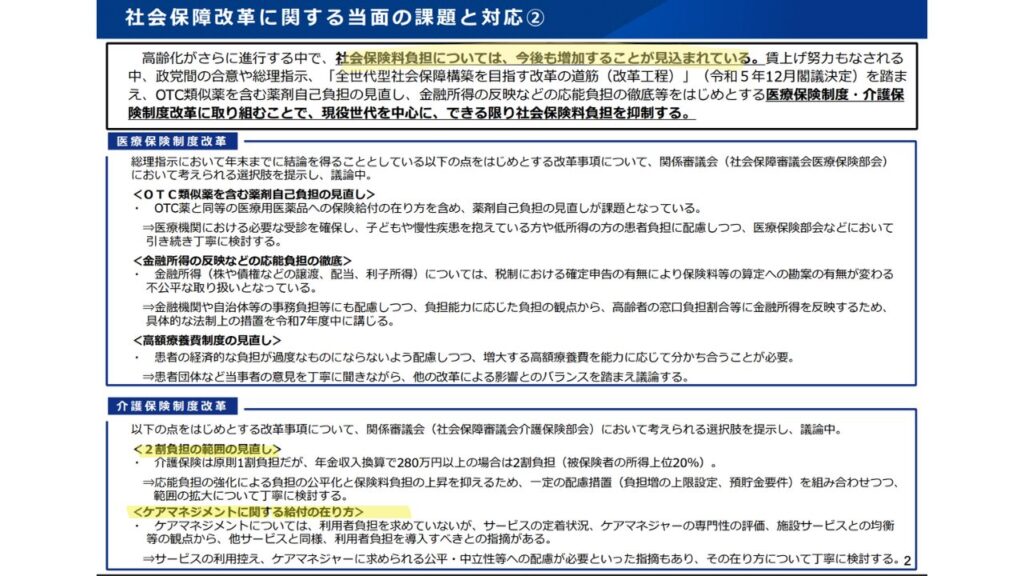

内閣府:令和7年12月5日開催の第14回経済財政諮問会議の資料

内閣府の資料にも「社会保険料負担については、今後も増加することが見込まれている。」と明記されています。

介護保険を利用する人の負担増加は避けられない見通しです。

まとめ

2025年は、介護保険にとって「大きな見直しの入り口」となる年でした。

1. 介護職員等処遇改善加算の一本化

2. LIFE(科学的介護情報システム)の活用

3. ICT活用による業務効率化の評価

4. 福祉用具貸与の価格上限設定と選択制

といった内容は決まり、すぐに現場へ影響が出ます。

一方で、

5. ケアマネジメントの有料化

6. 利用者負担2割対象の拡大

7. 要介護1・2の「総合事業」への移行案

などはまだ議論中ですが、数年以内に制度へ反映される可能性があります。

そして、もうひとつ重要な流れがあります。

それは 「介護保険外サービスの本格化が国の方針として示されている」 という点です。

つまり、国自身が

「保険の枠だけでは支えきれない」

「保険外サービスと組み合わせて生活を支える」

という方針を描いているのです。

2025年は 「変化の第一歩」。制度の見直しが進むと同時に、介護保険外サービスを上手に取り入れていくことが、これからの当たり前になる。

そんな時代の始まりとも言えます。

介護保険外サービスとは?をまとめています ⬇️

コメント