親や身近な高齢者の介護をしていると、「胃瘻(いろう)をつけますか?」と医師に問われる場面に出会うことがあります。

突然の選択に「寿命は延びるの?」「費用はどれくらい?」「デメリットは?」と悩むご家族も多いでしょう。

この記事では、胃瘻の基礎知識から寿命への影響、費用や注意点、延命治療としての位置づけまでをわかりやすく整理しました。

最後には「平穏死」という考え方もご紹介し、家族が後悔しないための判断材料になることを目指しています。

胃瘻とは?基礎知識と仕組み

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。胃ろうになる原因

胃瘻(いろう)とは、口から食事がとれなくなった人のために、お腹の皮膚から胃に直接チューブを通し、栄養や水分、薬などを流し込む医療処置のことです。

正式には PEG(経皮内視鏡的胃瘻造設術) と呼ばれ、内視鏡を用いて造設(手術して身体に取り付ける)します。

1990年代以降、日本では急速に普及していて、今では年間10万件以上の新規造設、累計50万人以上が胃瘻を持って生活していると推定されています。【鈴鹿医療科学大学】

一方、欧米では認知症の末期や老衰に対しては胃瘻はあまり行われません。

「自然な最期」を尊重する文化が根強く、「無理に命を引き延ばさない」という選択が一般的です。

この違いは、日本が「食べられない=飢餓=死」という恐れから延命を優先してきた歴史に対し、欧米では「食べられないのは死が近いサイン」と受け止める文化の差だと言えるでしょう。

胃瘻と寿命の関係

最も多くの家族が気になるのは「胃瘻をつければ寿命が延びるのか」という点です。

明確な延命効果は証明されていない

医学的には、胃瘻が寿命を延ばすという明確な根拠はありません。(国際的な医学データベース)でも、認知症の進行期患者において「生存期間の延長やQOL改善を示す証拠は得られなかった」と報告されています。【鈴鹿医療科学大学】

状態が安定するケースもある

一方で、栄養が改善したことで褥瘡(床ずれ)が治ったり、誤嚥性肺炎を防げたりする例もあり、結果的に体調が安定して長生きにつながったという人もいます。

ただしこれは「延命治療として寿命を大きく伸ばす」というより、「栄養状態が改善したことで生活が安定する」という程度の効果と理解するのが現実的です。

寿命よりも「どう生きるか」

胃瘻を選ぶかどうかの判断は、「寿命を伸ばすため」ではなく「その人がどう生きたいか」を軸に考える必要があります。

胃瘻にかかる費用と経済的負担

胃瘻をつける場合、最初の造設手術にかかる費用は 数万円〜十数万円程度(健康保険適用後)。しかし、その後に継続的に必要となる

⚫︎栄養剤・チューブなどの備品

⚫︎在宅の場合は訪問看護

⚫︎ 定期検診、定期交換

などの費用は年間でみると、数十万円〜数百万円に及びます。

医療現場では「胃瘻でただ生きるのに、年間約500万円かかる」という試算もあります【石飛幸三「平穏死」】。

これは一人あたりの医療費としてはかなり大きな負担です。

もちろん高額療養費制度や介護保険を利用することで軽減できますが、経済的・介護的負担が増えるのは避けられない状況です。

胃瘻のデメリットと注意点

胃瘻にはメリットもありますが、多くのデメリットや注意点も存在します。

⚫︎QOL(生活の質)の低下

口から食べる喜びを失うことは、人間にとって大きな喪失です。

胃瘻の課題は個人だけでなく社会的にも問題視されてきました。

2014年の診療報酬改定では、胃瘻造設手術をする医師への報酬が約4割削減されました。

その理由は、認知症が進行した人や老衰の方にまで安易に胃瘻が行われていたこと。

医療費が年間数百万円規模とかかり国全体でも大きな負担になっていたことなどです。

厚生労働省はこれを機に、「まずは口から食べるリハビリを優先する」「本人の意思を尊重する」方針を明確にしました。つまり、胃瘻は本当に必要な場合だけ選ばれるべきだと国が示したのです。

⚫︎認知症患者への影響

口や喉を使わないことで機能が急速に衰える人が多いです。

認知症が進行したり、笑顔や会話、表情さえも失われることがあります。

⚫︎感染や合併症のリスク

胃瘻の部位に炎症が起きたり、誤嚥を完全に防げないケースもあります。

⚫︎家族の心理的負担

「もう食べられないのに無理に生かしているのでは」「どうなったら最期を迎えられるのだろう」と葛藤を抱える方も少なくありません。

延命治療としての胃瘻──倫理的な判断

胃瘻は「本人のため」か「家族のため」かという視点が常に問われる延命治療です。

倫理的に求められる3条件

医療倫理の立場からは、以下の条件を満たさない限り胃瘻は選ぶべきではないとされています【鈴鹿医療科学大学】

①患者本人の意思が確認できること

②医学的に有効であること

③安全であること

しかし現実には、急な場面で「このままだと死にますよ」と言われ、家族が慌てて「お願いします」と答えてしまうことが多いのですし、それは家族の立場にたてば無理もないことだと思います。

欧米との違い

欧米では、認知症末期や老衰では胃瘻を選ばず、「自然に枯れるように逝く」ことを尊重します。日本のように「胃瘻で延命」が当然の選択とは考えられていません。

改善例もあるが慎重な判断が必要

国内の調査では、胃瘻造設により生活自立度が改善した例や、誤嚥性肺炎の再発が減った例も報告されています。

しかし、これが「本人の生活の質を本当に高めたか」と問われると、答えは簡単ではありません。

胃瘻は確かに命をつなぐ手段ですが、「食べる喜び」「会話や笑顔」「自然な最期」という人間らしさを奪う可能性もあるのです。

胃瘻について理解することは大切ですが、それと同時に「延命治療そのものをどう考えるか」も避けられないテーマです。

胃ろうをつけた人のその後

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。胃ろうをつけた人のその後

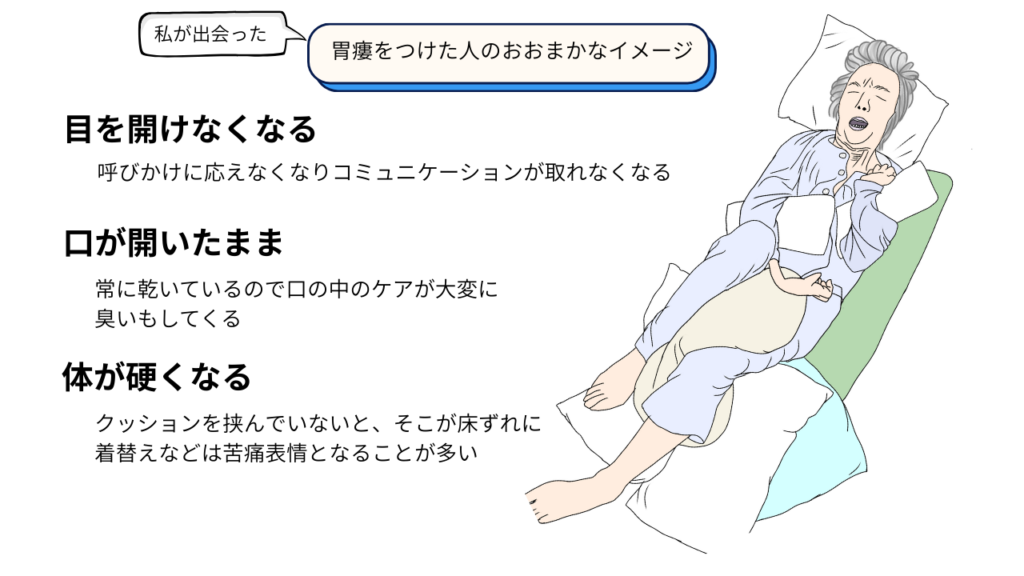

胃瘻をつけたあと、体に変化が現れていく方を、筆者は現場で何度も見てきました。

すべての方が同じ経過をたどるわけではありませんが、「よくある姿」として胃瘻を考える方に知っておいてほしい現実です。

目を開けなくなる

呼びかけへの反応が弱くなり、目を開けることがほとんどなくなります。

意思疎通ができず、何を感じているのかを周囲が知ることは難しくなります。

口が開いたままになる

口が常に開いた状態となり、口腔内は乾燥します。

痰がへばりつくことで除去が難しくなる場合もあり、体の機能低下に伴って強い口臭が生じることがあります。

体が硬くなる(拘縮)

手足や体が徐々に硬くなり、関節が動きにくくなります。

イラストの首元を見ていただくと分かるように、常に体に強い力が入っている状態のため、首の筋がくっきり浮き出る方も少なくありません。

枕と頭の間に隙間ができるほど、首の筋肉が緊張して盛り上がるケースもあります。

体と体、ベッドと体の隙間を埋めるクッションが不十分だと床ずれの原因になり、着替えや体位変換の際に苦痛表情が見られることもあります。

体を右から左に「寝返り」させてあげるだけで10分以上かかる人もいます。

こうした姿を前にすると、「これはご本人が望んだ生き方だったのだろうか」と、考えずにはいられなくなります。

胃瘻は命をつなぐ医療です。

しかし、その先にある生活の質まで含めて考えることが、本当に大切なのだと思います。

命を延ばすことと、最期をどう迎えるか。胃瘻は、その問いを私たちに突きつけます。

まとめ──平穏死という考え方へ

胃瘻は「延命のための万能手段」ではなく、寿命を大きく延ばすという根拠は乏しいことがわかっています。

一方で、体調を安定させたり、家族が介護を続けやすくなるメリットもあります。

つまり大切なのは、「延命するかどうか」ではなく、本人がどんな最期を望んでいるのかという視点です。

医師の石飛幸三さんが提唱する「平穏死」という考え方は、自然な老衰を受け入れ、無理に延命をしない生き方を勧めています。

「自分はしてほしくないのに、なぜ親には延命治療をするのか?」──その問いは、介護に向き合うすべての家族に共通するものかもしれません。

書籍紹介

最後に、胃瘻や延命治療、平穏死を考えるうえで参考になる書籍を3冊ご紹介します。

『「平穏死」のすすめ ─口から食べられなくなったらどうしますか』石飛幸三

『家族と迎える「平穏死」──「看取り」で迷ったとき、大切にしたい6つのこと』石飛幸三

『「平穏死」を受け入れるレッスン──自分はしてほしくないのに、なぜ親に延命治療をするのですか』石飛幸三

おわりに

胃瘻を選ぶかどうかは、家族にとって苦しい決断です。しかし、その判断の基準を「寿命」ではなく「本人の望む生き方」に置き直すことで、後悔の少ない選択につながります。

この記事をきっかけに、一度ご家族と「もし食べられなくなったらどうしたいか」を話し合うきっかけになってもらえると幸いです。

参考資料:自然死か人工的延命か

-胃ろう問題から見た高齢者の終末期対応の日欧比較と、

わが国での自己決定権確立に向けて-

葛原 茂樹

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 医療福祉学科

コメント