外国人による訪問介護が解禁された今、現場はどう変わる?

〜私が一緒に働いた外国人介護士たちの姿から〜

外国人による訪問介護が2025年に解禁

2025年4月、日本の介護業界に大きな制度改正が行われました。

それが 「外国人による訪問介護の解禁」 です。

これまで外国人介護士は特養や有料老人ホームなど、施設内での介護の仕事に限定されていました。

利用者さんの自宅に入る「訪問介護」は、言語の壁や安全性の問題から長く禁止されてきた分野です。

しかし、人材不足の深刻化により、ついにその門戸が開かれました。

このニュースは介護業界だけでなく社会全体にとっても「介護と外国人受け入れの現状」を見直す大きな転換点となりました。

なぜ外国人による訪問介護が解禁されたのか

介護人材不足の現実

厚生労働省の推計では、2040年に 約69万人の介護人材が不足 すると予想されています。

特に訪問介護は肉体的・精神的負担が大きく、離職率も高い職種です。

私の周囲でも「求人を出しても応募が来ない」「利用者はいるのにサービス提供ができない」といった声を頻繁に耳にしました。

人材不足はすでに現実の危機であり、制度改正は待ったなしの状況でした。

海外の事例との比較

日本と同じように高齢化が進む国では、すでに外国人介護士の受け入れが進んでいます。

- ドイツ:東欧諸国から多数の介護士を受け入れ、訪問介護も担っている

- 台湾:フィリピンやインドネシアからの外国人ヘルパーが一般家庭に常駐するケースも多い

こうした国際比較を見れば、日本が訪問介護に外国人を受け入れるのは自然な流れとも言えます。

外国人が訪問介護に従事できるビザと資格

訪問介護に従事できるのは、一定の資格を持つ外国人に限られます。

- 特定技能1号(介護):技能評価試験と日本語試験に合格し、最長5年働ける

- 技能実習(介護分野):最長5年間の研修型ビザ。1年ごとの更新が多い

- EPA介護福祉士候補者:協定国から来日し、国家試験に合格すれば「介護」ビザに移行可能

つまり、誰でもすぐに訪問介護に入れるわけではなく、試験や研修をクリアした人材に限られています。

私が現場で出会った外国人介護士たち

私が勤務した施設(職員約130人)には、約10人の外国人介護士が在籍していました。

出身国はフィリピン、インドネシア、ガーナ、ミャンマー、ネパール、スリランカと本当に多彩です。

アルバイトで短期ですぐ辞めてしまった人が1人いましたが、それ以外の職員は皆とても献身的で勉強熱心でした。

介護技術だけでなく、日本文化まで理解しようと真剣に学ぶ姿は印象的で、尊敬できる人が多いです。

私は「経済的に下降気味とされるこの国を選んで、習得の難しい日本語を習得する(しかも昔の日本人を相手にする)のにここまで努力してくれているのか」と何度も感動しました

優秀な人材が日本を選び、介護の最前線で力を発揮してくれている――それを日々実感しました。

日本人スタッフから見た困った点と工夫

ふりがなを巡る議論

外国人スタッフとの仕事で困るのはやはりコミュニケーションです。

情報共有の書類に「漢字へふりがなを振るかどうか」を巡り、リーダー会議が開かれたこともありました。

ふりがなを付ければ外国人には優しい反面、日本人スタッフの作業負担がかなり増えます。

結局、フロアごとに対応が分かれましたが、ふりがななしの環境でも、日本人スタッフが根気強く指導し、外国人職員が徐々に漢字を読めるようになっていきました。

電話対応のハードル

高齢のご家族への電話連絡は難しく、日本人スタッフがフォローすることが多かったです。特に耳の遠い方との会話では外国人職員は苦戦していました。

夜勤帯の急変対応

夜間帯に、入居者さんの容体が急に悪くなることは日常的にあります。

119番や病院、ご家族様への迅速な連絡を、現場の介護士だけで行わなければいけない夜勤は、外国人同士で組ませることは難しく課題となっていまいした。

可能な範囲で日本人とペアになるように対応していましたが、それが叶わなくなる将来は全員が気づいていたと思います。

季節行事と文化理解

日本の文化を味わうイベントでは、外国人はサポートに回ることが多く、主体的な担当は難しい場面がありました。

委員会全体での活躍はできても、フロアやユニットなどの小さな単位で、自分が責任を持って行事を遂行するには心細さを感じていたはずです。

偏見との向き合い

入居者さんの中には「外国人が俺の物を盗る」と決めつけてしまう人もいました。

私はガーナ出身の黒人の女性と一緒に働きましたが、その人は性格がよく、勉強熱心でよく笑うので、そのうちに誰も偏見を向けなくなりました。

でもそこまでたどり着くには心の中でたくさん泣いたのではないかと想像しています。

外国人介護の受け入れ現状には、まだ社会全体の意識改革が必要ですね。

外国人介護士が抱える最大の不安:ビザ問題

現場で彼女たちが一番神経を使っていたのは 在留資格(ビザ) でした。

- 「私はまた1年しかもらえなかった」

- 「あの人は3年もらえた」

- 「国家資格を取れば5年は欲しい」

こうした会話は外国人だけで集まる場で時々聞かれました。

なぜ人によって差が出るのか

⚫︎技能実習や特定技能1号は基本的に1年ごとの更新

⚫︎条件が整えば3年もあり得る

⚫︎介護(国家資格あり)では3年〜5年の長期許可が出やすい

⚫︎決定権は 入管(法務省) にあり、職場の体制や本人の努力も影響する

本人の頑張りだけでなく、施設や監理団体の体制も関わるため、「同じ職場で働いていても、ある人は1年、ある人は3年」という差が出てしまうようです。

外国人による訪問介護のメリット

外国人による訪問介護の導入には、いくつかの大きなメリットがあります。

まず、人材不足の深刻化に対して有効な解決策となります。

また、現場に多文化の要素が加わることで、利用者さんにとっては新しい刺激になります。

例えば、外国の言葉や習慣に触れることで会話のきっかけが生まれたり、明るい外国人は日本人が恥ずかしがるような事でも楽しそうにしています。

「一緒に歌いましょう。」と夜のカラオケくらいノリノリに歌い踊ったり、

顔の近くに寄って愛を囁くように優しくお話ししたり、

普段から機嫌の入居者さんにもどんどんフレンドリーに話したり

日本人だけでは起こりにくい生活の彩りが加わります。

実際、私が働いていた施設でも外国人職員が仲間に加わったことで雰囲気が明るくなり、利用者さんが笑顔で「その言葉はどういう意味?」と興味を示す場面などが増えました。

このように、外国人による訪問介護は人材不足を補うだけでなく、利用者さんに新しい活力をもたらす可能性を秘めています。

外国人による訪問介護の課題

外国人による訪問介護には多くのメリットがある一方で、現場ではいくつかの課題も指摘されています。

まず大きな壁となるのが日本語力です。

介護の現場では、利用者さんやご家族との会話はもちろん、記録の作成や医療関係者との情報共有など、正確な日本語でのやり取りが欠かせません。

言葉の微妙なニュアンスが伝わらず、誤解や不安につながることがあります。

次に、文化的な違いによる摩擦も避けられません。

食事や生活習慣、介護に対する考え方などが異なるため、利用者さんや家族の理解と歩み寄りが必要になります。特に高齢の方にとっては、外国人に介護されることに抵抗を感じる場合もあります。

また、家族や地域全体の理解不足も課題です。

外国人介護職員を受け入れる体制が整っていなければ、「不安だからお願いしたくない」といった声が出てしまい、せっかくの人材が活かされないことがあります。

さらに、ビザの更新や在留資格の不安定さも深刻です。

せっかく慣れて信頼関係を築いた職員が、制度の都合で帰国せざるを得ない状況は、利用者さんや家族にとって大きな不安や負担になります。

このように、外国人による訪問介護には多くの可能性がある一方で、言語や文化、制度面での課題をどう乗り越えるかが今後の大きなテーマといえます。

解決のカギは教育とICT

外国人による訪問介護を安心して広げていくためには、教育とICT(情報通信技術)の力が大きな助けになります。

まず教育面では、日本語の勉強がとても大切です。

日常会話だけでなく介護の現場でよく使う言葉を学ぶことで、利用者さんとのやり取りもスムーズになります。

厚労省や自治体が用意している無料の教材を活用したり、先輩介護士と一緒にロールプレイしながら覚えるのも効果的です。

また、日本での生活習慣やマナーを知るプログラムがあると、文化の違いから生まれる小さな行き違いも減っていきます。

制度や仕組みだけで一気に解決できるものではありませんが、「こうしたら安心できる」という一定の目安があると、お互いに落ち着いて学び合えるのではないでしょうか。

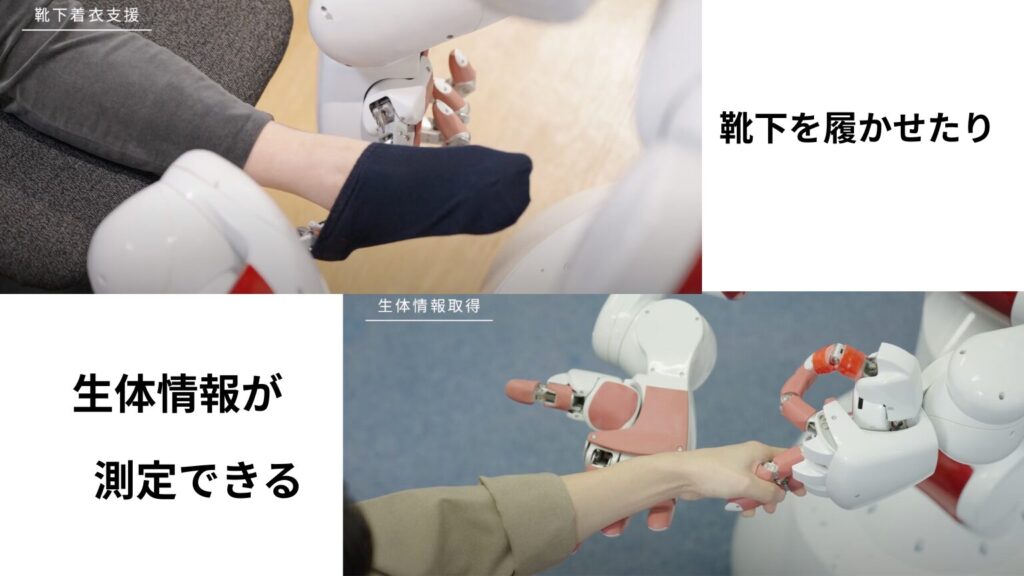

一方で、ICTの活用もとても心強い味方になります。

たとえば翻訳アプリを使えば、ちょっとした会話のサポートができ、介護記録を多言語に対応させれば理解もしやすくなります。

さらに、見守りセンサーやIoT機器を取り入れれば、夜間の徘徊や転倒といった心配事を効率的にキャッチでき、介護する側の負担もぐっと減らせます。

教育とICTの両方を組み合わせることで、外国人介護士さんが自分の力を安心して発揮できる環境が整います。それは利用者さんやご家族にとっても、より安定した優しい介護につながっていくはずです。

今後の展望

外国人による訪問介護は始まったばかりです。課題は多いものの、2040年の人材不足を見据えると必要不可欠な仕組みです。

今後は、日本人と外国人が同じチームで働き、さらにICTや介護ロボットが支える「多層型介護」が主流になるでしょう。

市場規模も拡大傾向にあります。介護保険外サービス市場はすでに33兆円規模、さらにAgetech(高齢者向けテクノロジー市場)も急成長しています。外国人材の受け入れは、この成長分野と結びつきながら拡大していくはずです。

まとめ

外国人による訪問介護は、人材不足を補うだけではなく、新しい風をもたらす存在でもあります。

もちろん、言葉や文化の壁といった課題はありますが、教育やICTの力を組み合わせることで、安心して力を発揮できる環境は整えられるはずです。

そして忘れてはいけないのは、日本が世界に先駆けて「超高齢社会」を迎えているという事実です。

若い世代が減り、高齢者が増えていく日本の姿は、未来の世界を映す“先行モデル”として注目されています。

ここで築かれる外国人介護士との協働の形は、これからの社会にとって大きなヒントになるでしょう。