親の在宅介護を続けていると、「もう限界かもしれない」と感じる瞬間は誰にでも訪れます。

夜間の見守りで眠れなかったり、認知症の言動に振り回されたり…。この様なことをきっかけに介護者が疲れ切ってしまうと、家族関係や生活そのものが成り立たなくなることもあります。

その先に待ち受けている深刻な問題が「介護離職」です。

その多くが働き盛りの中高年世代で、離職は収入を断つだけでなく、介護者の精神的な孤立を深める大きなリスクを孕んでいます。

この記事では、在宅介護を続けるうえで現れる「限界サイン」を見極めるとともに、最新データから見る介護離職の現実を解説。

限界を迎えてすべてを失う前に、仕事と介護を両立させるための「保険外(自費)サービス」という新たな選択肢についても詳しくお伝えします。

介護保険外の自費サービス

イチロウ

24時間365日対応

オーダーメイドで高水準なサービス

最短当日からの支援に対応

無料相談だけでもOK

在宅介護の「限界サイン」とは

体力面に表れる限界サイン

介護は想像以上に体力を消耗します。こんな状況に当てはまるとしたら、無理をし過ぎているかもしれません。

⚫︎入浴や排泄介助で時間がかかり過ぎてしまう

⚫︎夜間の徘徊やトイレ誘導で睡眠不足が続く

⚫︎一人で抱えきれない体重を無理に支えてしまう

こうした体への負担は積み重なると「介護者自身が倒れてしまう」という深刻なリスクになります。

精神面に表れる限界サイン

認知症の方の何度も繰り返す同じ質問や、昼夜逆転に付き合い続けると、介護者の心は、だんだんと追い詰められます。

「怒ってはいけない…」と思っても、つい声を荒げてしまう。

そのあとに罪悪感で落ち込む。

この繰り返しで精神がすり減っていきます。

生活全体に表れる限界サイン

介護は生活のリズムを大きく変えます。

仕事をセーブせざるを得なくなり、家計に負担がかかり将来が不安になる。

自分の時間を持てなくなり、大切にしていた趣味や交友関係が失われる。

気がつくと険しい表情に。

こうした生活面の変化が重なると、介護の継続そのものが難しくなります。

データで見る在宅介護の現実と「介護離職」の危機

厚生労働省の統計によると、65歳以上の約2割が要支援・要介護認定を受けています。

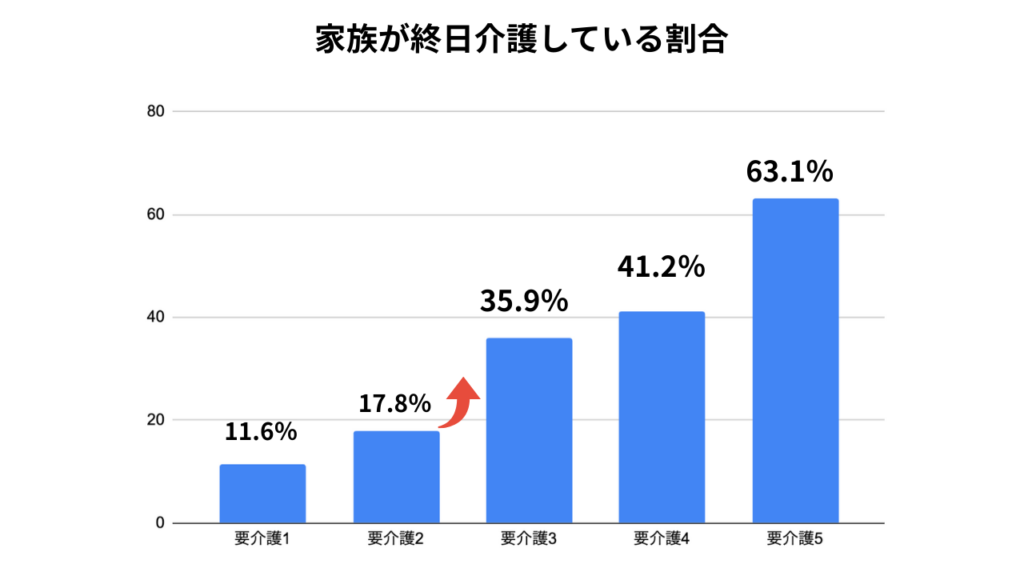

令和6年度版高齢者白書の、同居している家族が介護に費やす時間のグラフです。

特に注目すべきは「要介護3」の壁です。

要介護1や2では「必要な時に手を貸す」程度で済んでいたものが、要介護3になると「ほとんど終日」介護が必要な世帯の割合が跳ね上がります。

要介護3は、自力での立ち上がりや歩行が難しくなり、排泄や入浴に介助が必要になる段階です。

夜間の対応も増えるため、家族は24時間体制で心身を削ることもあり、ここが在宅継続の大きな分岐点となります。

年間10万人が直面する「介護離職」の深刻な実態

こうした過酷な状況の先に待っているのが「介護離職」という現実です。

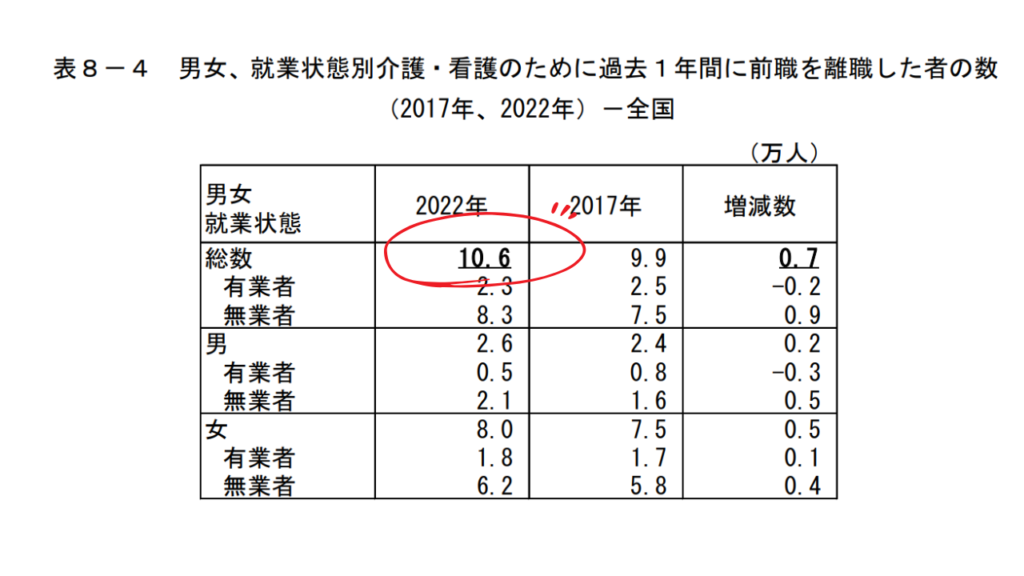

総務省統計局の統計では、介護や看護を理由に仕事を辞める人は、年間約10.6万人にものぼります。

特に「自分がやらなければ」という責任感の強い人ほど、公的サービスの限界(利用時間の制限など)に直面した際、自らを犠牲にして離職を選んでしまう傾向にあります。

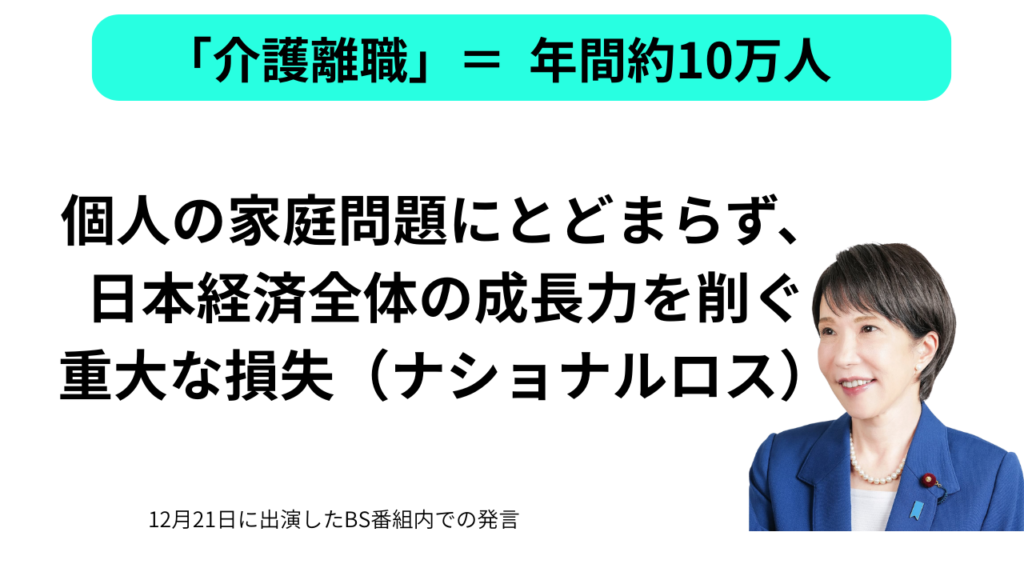

働き盛りの世代がキャリアを断絶することは、単に収入が途絶えるだけでなく、自身の老後資金や社会的なつながりをも奪いかねない深刻な問題であり、その上日本の国力の低下にもつながる大きな社会問題です。

この事態を国が重く受け止めていることが、高市首相の発言からもわかります。

「介護離職」は国家戦略へと舵を切り始めました。

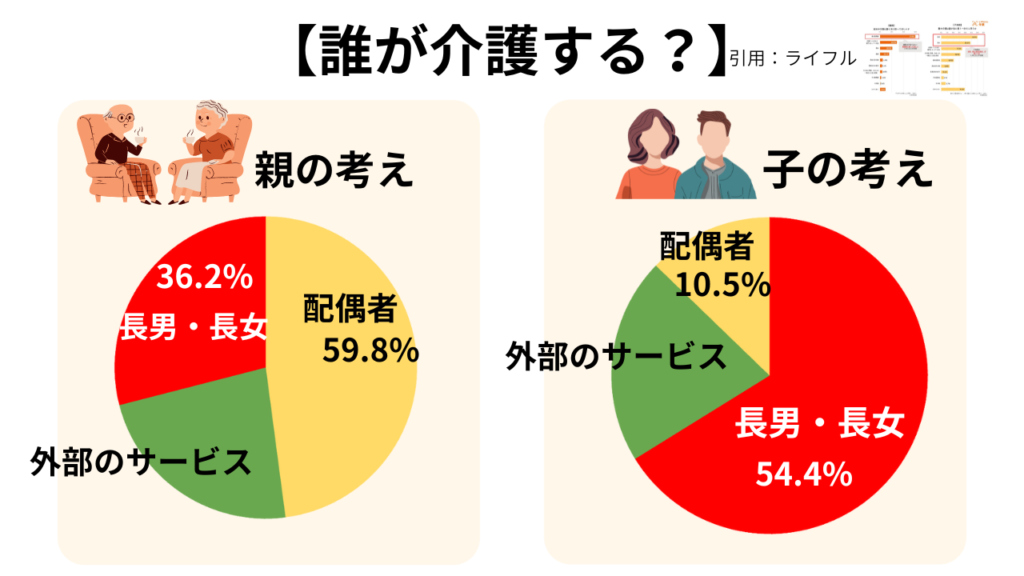

【親子のギャップ】誰が親を介護するのか?

2025.12に業界最大級の老人ホーム・介護施設検索サイト「LIFULL 介護」が、親と子それぞれに介護の担い手に関する意識調査を実施しました。

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。誰が介護するのか意識調査

親と子の間では、「誰が介護の担い手になるべきか」という認識に大きな隔たりがあります。

親の希望としては約6割が「自分の配偶者」に担ってほしいと考えています。

一方子の考えは、「長男」(30.1%)や「長女」(24.3%)が担うべきという意見が目立ちます。

親が希望する「配偶者による介護」は、高齢者が高齢者を支える「老老介護」に直結し、介護疲れによる共倒れを招く危険性をはらんでいます。

では一体どうすれば、介護を理由に離職することなく、老老介護も防いで介護を続けていけるのでしょうか。

在宅と施設、どちらを選ぶ?メリット・デメリットの整理

ここで考えたいのが 在宅介護と施設介護のメリット・デメリット です。

施設に入れば24時間の介護体制が整う一方で、ご本人の自由度は下がります。

反対に、自宅で過ごせば住み慣れた環境を維持できますが、その分ご家族に大きな負担がかかります。

どちらが正しい、というものではなく、家庭ごとの状況やご本人様の希望に合わせた選択が大切です。

そして在宅を選んだ場合でも、ショートステイやデイサービス・デイケア、自費介護サービスといったサポートを上手に組み合わせることで、負担を和らげることができます。

在宅介護を支えるサービス

ショートステイ

ショートステイは、数日〜数週間ご本人様を施設で預かってもらえる介護保険サービスです。

「家族が留守にする」「介護者が休みたい」など、いざという時に頼れる仕組み。

入浴・食事の介助に加え、レクリエーションや機能訓練もあり、気分転換や刺激の時間にもなります。

また、将来の施設入居を考えるご家族様にとっては、施設の雰囲気を試せる良い機会。

気に入ればそのまま継続利用し、入居もスムーズに進むケースが多いです。

24時間スタッフがそばにいる安心感もあり、「家族がいない間の不安」を軽くしてくれます。

ショートステイは、ご本人様にもご家族様にも安心とリフレッシュをもたらす大切なサービスです。

デイサービス・デイケア

デイサービス・デイケアは、日中だけ施設に通い、入浴・食事・リハビリ・レクリエーションを受けられる介護保険サービスです。

多くの方が週2〜3回利用し、その間にご家族は仕事や家事に集中できます。

在宅介護の「はじめの一歩」としてもおすすめです。

最近は1時間半や半日だけのコースもあり、初めての方でも無理なく始められます。

ご本人にとっては、同年代との交流や活動を通して心身が活性化し、孤立の防止や認知症予防にもつながります。

また、専門職によるリハビリや口腔ケアを受けられる施設もあり、在宅では難しいサポートを得られるのも安心です。

どちらのサービスも「家族の休息」と「ご本人のQOL向上」の両方に役立ちます。

在宅介護を続けるうえで、無理をせずにこうしたサービスを取り入れることが、長く介護を続けていくコツだと言えます。

これまでは、介護保険の中での解決策を提案してきましたが、

介護保険ではどうにもならないこともあると思いますし、少し違った視点ということで

制度の外、介護保険外のサービスも一つご紹介します。

自費介護サービス(例:イチロウ)

介護保険サービスだけではカバーしきれない隙間を支えてくれるのが、自費介護サービスです。

その代表例として「イチロウ」があります。

「夜間の見守り」「長時間の介助」など、保険内では対応が難しい、けれど現実にご家庭が最も困りやすい場面に柔軟に応えられるのが特徴です。24時間365日利用可能で、最短5分で介護士がマッチングされる仕組みは、急な人手が必要な時の心強い味方になります。

「自費」と聞くと高額なイメージがあるかもしれませんが、施設入居と比較すると見方が変わります。

例えば、要介護5の方が在宅で1割負担の保険サービスを利用する場合、月額は約5万円程度です。

一方、施設に入居すれば、特養の多床室でも約10万円、個室の民間施設なら15〜20万円以上かかります。

この「施設との差額(5万〜15万円)」を、質の高い在宅介護を維持するための予算と考えてみてはいかがでしょうか。

プロの力を少し借りるだけで、ご家族の負担は劇的に変わります。

家族の日常を守る:夜間にしっかり眠れるようになり、大切な仕事を辞めずに続けられるかもしれません。

家の中の「滞り」を解消:郵便物の整理や衣替えなど、後回しにしがちな雑用も、ヘルパーさんと一緒ならスムーズに片付きます。

通院の不安をゼロに:受診の付き添いから、医師の話した内容の共有まで一貫して任せられます。

本人の意欲を引き出す:外から人が来るという適度な緊張感だけで、ご本人の表情がしゃんとしたり、症状の進行を遅らせる良い刺激になったりもします。

また、もし将来的に施設へ入居することになった場合、環境の変化はご本人に大きなストレスを与えます。

そんな時、「顔馴染みのヘルパーさん」を作っておけば心強いものです。

施設内での話し相手や外出の付き添いをお願いすることで、生活環境の変化による衝撃を和らげ、スムーズな移行をサポートしてくれます。

イチロウは2時間から利用可能です。まずは一度プロの力を借りて、「心にゆとりがある介護」を体験してみませんか。

9:00〜18:00の間に2時間利用で8,030円。これが基本料金です。

延長したり、深夜や早朝の利用、指名などをすれば追加で料金がかかりますが会計は明朗です。

介護資格保有のコンシェルジュが対応します

家族の葛藤と心理

在宅介護を続けるなかで、ご家族様の心には大きな葛藤が生まれます。

施設入居のための書類の中には「どのくらい介護に困っているか」を尋ねる項目が設けられていて、そこには「本人に手をあげそうになる」「本人を無視してしまう」といった、普段はなかなか口にできない項目が並んでいます。

こうした質問があること自体、介護がご家族にどれほど強い負担を与えているかを物語っていますし、同じように悩んでいる家庭が少なくないことの証でもあります。

「自分がやらなければ」という責任感

多くのご家族様は「親の介護は自分がするのが当然」「介護を他人に任せるのは親不孝ではないか」という思いを抱えています。

そのため、介護サービスを利用することに罪悪感を覚えたり、「自分だけが楽をしている」と感じてしまうことも少なくありません。

「限界なのに言い出せない」ジレンマ

実際には、身体的・精神的に疲労がたまっていても「介護をやめたい」とは言えないのが現実です。

特にご本人様が自宅を強く希望している場合、ご家族様は「在宅で頑張り続けなければ」と無理をしてしまいます。

その結果、「共倒れ」に近づいてしまう危険性があります。

「施設に入れたい」という気持ちとの揺れ

介護度が上がり日常生活の大部分に支援が必要になると、「施設にお願いした方が安心では?」と考える場面も増えてきます。

しかしその一方で、「本人の希望を優先すべきでは」「最期まで自宅で過ごさせたい」との思いもあり、ご家族様の中で気持ちが揺れ動き続けます。

「他の家族はどうしているのだろう」

介護は家庭ごとに状況が異なるため、正解がありません。他の家庭と比べて「自分は頑張れていないのでは」と感じ、孤独感を深めてしまう方も多いです。

特に在宅介護は外部から見えにくいため、悩みを一人で抱え込んでしまう傾向にあります。

在宅介護はご本人様のために続けたいけれど、同時に家族の心身に大きな負担がかかっています。

介護は“きれいごと”だけでは続けられないからこそ、サービスを活用してバランスをとることが大切です。

介護度5でも在宅で看取る家庭もある

どれほど大変でも、在宅で最後まで看取る選択をするご家庭もあります。

訪問介護や訪問看護、在宅医療を活用し、本人の「自宅で過ごしたい」という願いを叶えるケースです。

もちろん介護者の負担は非常に大きいですが、「家で一緒に過ごせたことが何よりの思い出になった」と話す家族も多くいますし、「完璧にしないことが幸せの鍵だ」といって良い意味で適当にしていたご家族様もおられました。

➡︎施設入居か在宅か。どちらが正しいではなく「その家庭に合った形」を選ぶことが重要です。

まとめ 限界を迎える前に次の一手を

- 在宅介護の「限界サイン」を見逃さない

- 介護度3は施設を検討するひとつの目安

- ただし、介護度5でも在宅を選ぶ家庭もある

- 大切なのは「本人と家族の納得できる形」

在宅か施設かを迷うとき、最も危険なのは「限界を超えてしまうまで我慢すること」です。

ショートステイや自費サービスを活用しながら、家族が共倒れしない介護を目指しましょう。

コメント