ご家族の介護が続く中で「そろそろ施設を考えたほうがいいのかな…」と思ったとき、多くの方がまず迷うのが 「特養(特別養護老人ホーム)」と「有料老人ホーム」 の違いです。

どちらも高齢者が安心して生活できる場所ですが、

⚫︎入居できる条件

⚫︎費用

⚫︎入居までの流れ

に大きな違いがあります。

さらに「すぐ入れるのか?」「費用はどのくらいかかるのか?」「家族がどこまで関わる必要があるのか?」など、知りたいことは次々と出てきます。

この記事では、専門用語をできるだけ避け、初心者の方にもわかりやすく 特養と有料老人ホームの違い を整理しました。

実際に介護施設の相談員や介護士として働いた経験も交えて解説します。

特養(特別養護老人ホーム)とは

特徴

特養は 公的な介護保険施設 です。

運営しているのは自治体や社会福祉法人で、営利を目的にしていないため、費用は比較的安く抑えられています。

📌 イメージ:「公立の学校」のような存在。

利用者の負担が少ない代わりに、人気が集中して待機者が多いのが特徴です。

- 入居条件は 原則 要介護3以上

- 自宅での生活が難しい方を優先

- 長期的に暮らす「生活の場」

- 医療対応は最低限(点滴や痰吸引などの常時処置は難しい場合が多い)

在宅介護が限界になったときに「最後の住まい」として選ばれるケースが多いです。

入居までの手順

特養の入居は「申込順」ではありません。

本人や家族の状況を点数化し、より困っている人が優先される仕組みです。

➡︎面談➡︎入所判定会議(介護度・在宅の限界度・家族の負担を考慮)

実際には「100人待ち」と言われても、本当に困っている人は半月ほどで入れることも珍しくありません。

費用の目安

- 月8万〜15万円程度

- 介護保険で大部分がまかなわれる

- 自己負担は食費・居住費が中心

- 所得が低い方には「補足給付」(食費・居住費の負担軽減制度)もあり

費用の安さが最大の魅力です。

特養の費用の具体例(同じ条件でもここまで違う)

前提条件(3ケース共通)

介護度:要介護5

居室:個室ユニット型

加算・日用品などの雑費:月2万円と仮定した場合

※これは実際の人ではなく、イメージしやすいように架空の人物を例にしています。

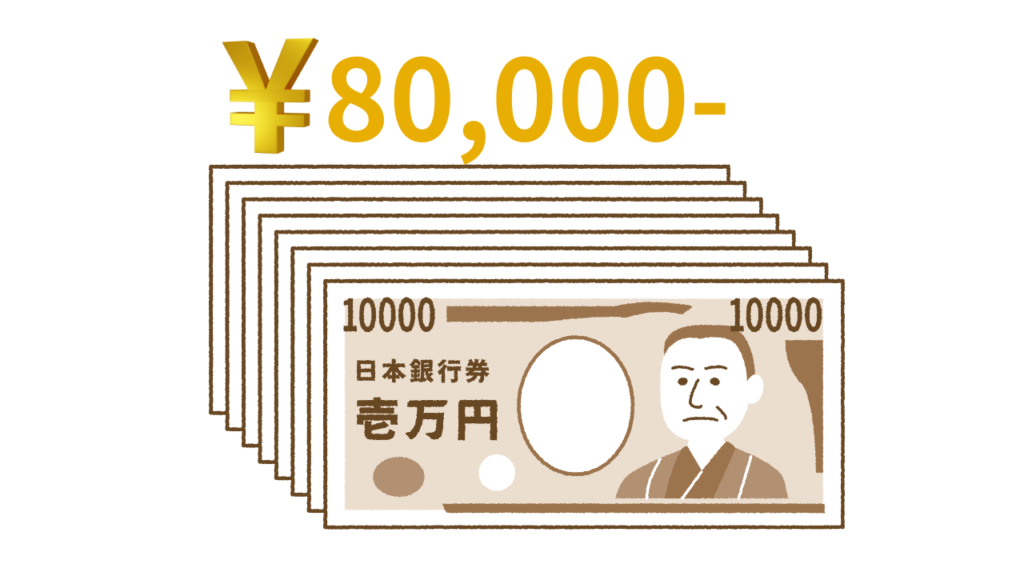

🟦 月額 約8万円のケース

- 人物像:年金が月8万円ほど。夫を早くに亡くし、一人暮らし。長男が近所に住んでいて生活費を援助してくれるが世帯は別。

- 所得区分:第3段階(補足給付あり)

第1段階:生活保護を受けている人 → もっとも負担が軽い

第2段階:年金が少ない人(月6.5万円以下など)

→ 補足給付(食費や居住費の負担軽減制度)あり

第3段階:年金が少し多め(月7〜10万円程度)

→ 補足給付(食費や居住費の負担軽減制度)あり

- 自己負担割合:1割

- 費用内訳:

- 介護サービス費:23,000円

- 食費:11,700円(補足給付で軽減)

- 居住費:24,600円(補足給付で軽減)

- 日用品・雑費:20,000円

👛合計:約79,300円(約8万円)

📌 少ない年金でも、補助があるため安心して入居できるケースです。

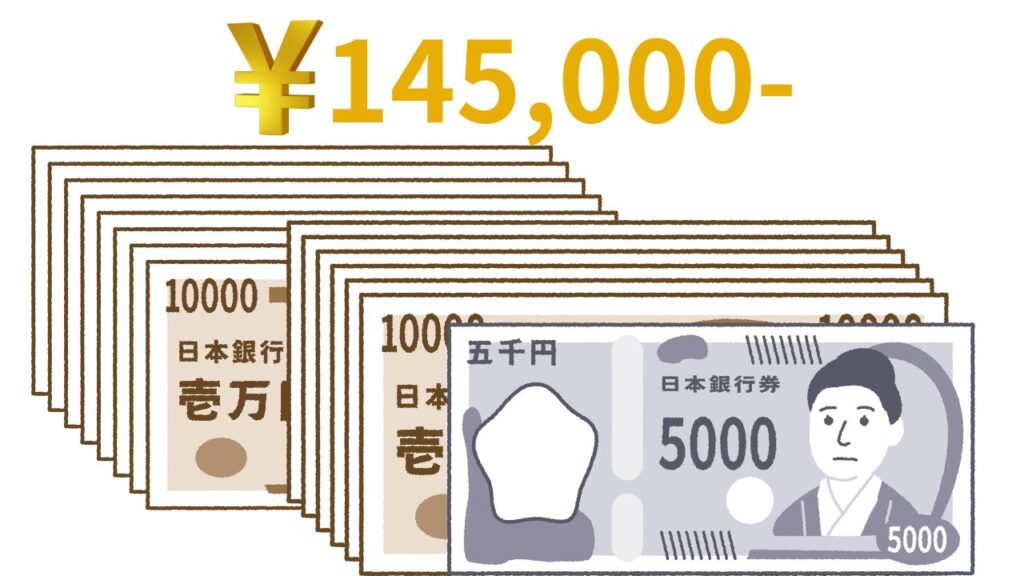

🟩 月額 約14.5万円のケース

- 人物像:年金が月18万円ほど。退職金の一部も残っており、生活は安定していて補足給付は受けられない。

- 所得区分:一般(補足給付なし)

- 自己負担割合:1割

- 費用内訳:

- 介護サービス費:23,000円

- 食費:43,000円(補助なし)

- 居住費:59,000円(補助なし)

- 日用品・雑費:20,000円

👛合計:約145,000円(約14.5万円)

📌 年金収入でまかなえるが、毎月の生活費には余裕が必要。

🟥 月額 約16.8万円のケース

- 人物像:夫婦で年金+企業年金を受け取り、合計月40万円ほどの収入がある。所得が高いため補足給付なし、夫は要介護5で2割負担対象。

- 所得区分:一般(補足給付なし)

- 自己負担割合:2割

- 費用内訳:

- 介護サービス費:46,000円(2割負担)

- 食費:43,000円

- 居住費:59,000円

- 日用品・雑費:20,000円

👛合計:約168,000円(約16.8万円)

📌 高収入世帯では、特養の費用は決して安くはなく、むしろ高額になる場合がある。

補足給付がある人は月8万円前後で済む一方、

補足給付がなく2割負担の人では16万円を超えることもあります。

同じ介護度・同じ居室でも、所得や負担割合の違いによって月額費用は倍近く変わるのです。

有料老人ホームとは

特徴

有料老人ホームは 民間の会社が運営 しています。

運営会社の考え方や資金力によって、施設の雰囲気やサービスの質が大きく変わります。

📌 イメージで言うと「私立の学校」。

施設によっては高級感があり、手厚いサービスを提供していますが、その分費用は高くなる傾向があります。

- 元気な方〜要介護の方まで幅広く受け入れる

- 食事・掃除・洗濯など生活支援が手厚い

- レクリエーションやイベントが豊富

- 医療連携を強化している施設もある

ホテルのようなサービス付き住宅に近い感覚。

入居までの手順

特養と違い「待機者リスト」は基本なく、空きがあればすぐ入れます。

費用の目安

- 月15万〜30万円以上(施設のグレード次第)

- 入居一時金が必要な施設が多い

- サービスが充実している分、特養より高額

費用に余裕がある方や「質の高い暮らし」を望む方が選ぶケースが多いです。

有料老人ホームの医療対応

有料老人ホームは介護だけでなく、医療との連携を重視している施設も多くあります。

ただし対応の範囲は施設によって違うので、入居前に確認が必要です。

具体的な医療対応の例

⚫︎訪問医の往診:週1回〜月2回ほど、提携する医師が施設を訪れて診察

一件に限らず、何件もの訪問診療が入る施設もあります。

その場合、在宅でお世話になっていたクリニックをそのまま引き継げる可能性が出てきます。

⚫︎看護師の配置:日中常駐している施設が多く、夜間はオンコール対応(緊急時は呼び出し)が一般的だが、24時間常駐している施設もある。

⚫︎医療連携:吸引・胃ろう・インスリン注射など、対応可能な医療行為が明示されている

⚫︎緊急対応:体調が急変した場合は救急搬送を前提とし、病院と連携

まとめると

「日中は看護師が常駐し、週1〜2回は医師が往診に来る」というのが一般的なイメージです。

ただし、24時間医師がいるわけではなく、あくまで『医療と介護の橋渡し』 にとどまる点と、施設によって方針は様々ですので、気になることは事前に確認が必要です。

特養と有料のメリット・デメリット

特養のメリット・デメリット

⭕️公的施設なので安心感がある

⭕️費用が安く、長期的に生活できる

⭕️在宅で限界の方でも受け入れやすい

❌待機者が多く、すぐ入れない

❌医療対応は最低限

❌生活はシンプルで、イベントやレクリエーションは少ない

有料老人ホームのメリット・デメリット

⭕️空きがあればすぐ入居できる

⭕️サービスやイベントが充実

⭕️医療と連携している施設も多い

⭕️元気なうちからでも入居可能

❌費用が高額になることが多い

❌運営会社によって質に差がある

❌公的な補助が少ない

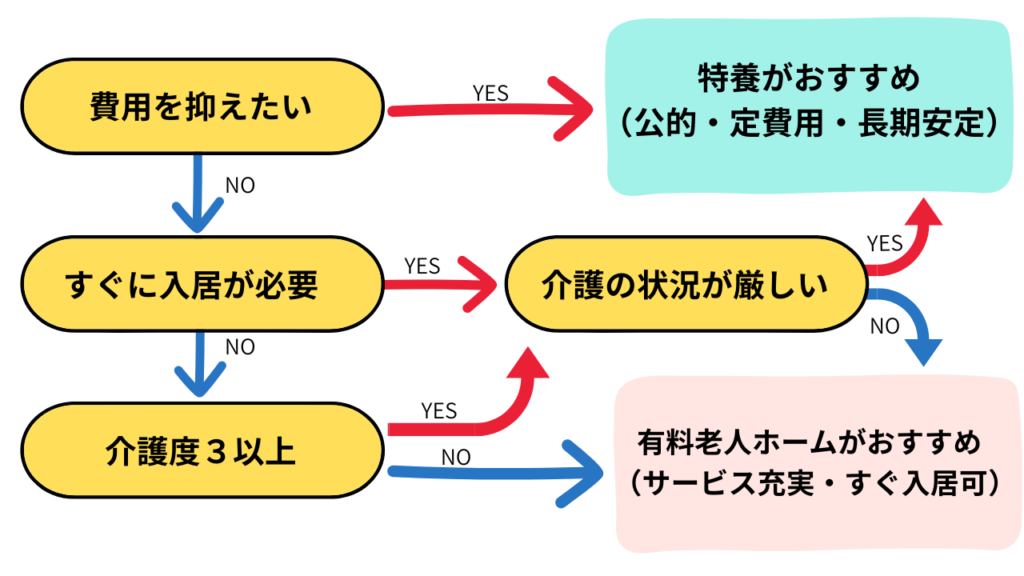

どちらを選ぶべき?

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。特養?有料?どちらが向いている?

特養がおすすめのケース

1. 経済的な負担を最小限に抑えられる

特養は公的な介護保険施設であるため、民間の有料老人ホームに比べて月々の利用料が大幅に抑えられます。 また、世帯の所得状況に応じて、食費や居住費の減免を受けられる制度(補足給付)があるため、年金の範囲内で無理なく継続して利用しやすいのが大きな特徴です。

2. 「終の棲家(ついのすみか)」として長く暮らせる

要介護度が高い方を受け入れるための施設ですので、状態が重くなっても退去を求められることがほとんどありません。多くの施設で「看取り」にも対応しているため、「一度入居すれば、環境を変えずに最期まで安心して任せられる」可能性が高くなります。※条件によっては退去もあるので事前に確認しておきましょう。

3. 家族の生活と笑顔を取り戻せる

自宅での介護が限界に近い今、プロの手を借りることは決して「手放す」ことではありません。24時間体制の専門的なケアを任せることで、ご家族は「介護者」ではなく「家族」としての絆を取り戻すことができます。心にゆとりを持って面会に行くことが、ご本人にとっても一番の喜びにつながります。

有料老人ホームがおすすめのケース

1. 待機時間が短く「今すぐ」の入居が可能

公的施設は入居待ちが数ヶ月〜数年に及ぶことも珍しくありませんが、有料老人ホームは申し込みから入居までのスピードが非常に早いのが特徴です。「自宅での生活が限界で、一刻も早く安心できる環境に移りたい」という切実なニーズに即座に応えることができます。

2. 医療・生活支援の手厚いサポート

看護師が24時間常駐している施設や、協力医療機関との連携が非常に密な施設が多く、高度な医療ケアや手厚い生活支援を求める方にも適しています。スタッフの配置基準が手厚い施設を選べば、一人ひとりの細かな要望にも柔軟に対応してもらえます。

3. 「元気なうちから」将来に備えられる

要介護度が高くなってからだけでなく、自立や要支援の状態(健康なうち)から入居できる施設が多いのも魅力です。早くから新しい環境に慣れておくことで、将来介護が必要になった際も、信頼関係が築けたスタッフに見守られながら環境を変えずに住み続けることができます。

4. 快適で質の高い暮らし(ホテルのようなサービス)

経済的なゆとりを背景に、食事の質、お部屋の広さ、レクリエーションの充実度など、生活の質(QOL)にこだわった暮らしが手に入ります。施設というより「安心がついた住まい」として、ご本人が自分らしく、プライバシーを保ちながら優雅に過ごすことができます。

「お金をかける分、スピードと安心を直接買うことができる」という納得感、特に待機期間がない点は、家族の疲れが限界に達している場合には最大のメリットになります。

実際の選び方の流れ

- まずは「特養」を第一希望に申込み

- 待機中に「有料老人ホーム」の資料請求・見学をして検討

- 状況に応じて「有料に一旦入って特養を待つ」ケースも多い

🍀実際に相談員をしていたときも、「有料で数ヶ月過ごし、その後特養に移る」という方は少なくありませんでした。

よくある質問(Q&A)

Q1. 特養は医療対応ができないのですか?

A. 特養は介護が中心の施設で、医療は「最低限の処置」しかできません。

痰の吸引や胃ろうの管理など、ある程度の医療行為はできますが、常時の点滴や人工呼吸器など高度な医療が必要な場合は対応が難しいことが多いです。

その場合は、介護医療院や医療型の施設が選択肢になります。

Q2. 有料老人ホームの費用はどこまで高くなるの?

A. 有料老人ホームの費用は幅広く、月額15万円程度から入れる施設もあれば、都心の高級施設では月50万円を超えることもあります。

費用が高いほどサービスが充実しているとは限らず、「立地」「建物の新しさ」「運営会社のブランド力」が大きく影響します。

Q3. 特養と有料を両方申し込むことはできますか?

A. もちろん可能です。むしろ多くのご家族が「特養に申し込み → 待機中に有料に入居」という形をとっています。

有料に一旦入ることで介護負担を軽くしながら、特養の順番を待つのが現実的な方法です。

Q4. 施設を選ぶときに一番大事なことは?

A. 「ご本人様がどんな生活を望んでいるか」を整理することです。

- 安心して長く暮らしたい → 特養

- 趣味や人との交流も楽しみたい → 有料老人ホーム

- 医療が必要 → 医療型施設や介護医療院

介護する家族の負担だけでなく、ご本人様の希望も聞いてみると選びやすくなります。

まとめ

特養と有料老人ホームは、どちらも高齢者が安心して暮らせる施設ですが、

「費用」「入居条件」「入居までのスピード」 に大きな違いがあります。

- 特養 → 費用が安く、長期的な生活向き。切羽詰まった介護・生活状況でない限り、待機が長くなる可能性がある。

- 有料老人ホーム → サービスが充実し、すぐ入れる可能性が高い。ただし費用は高め。

ポイントは「介護度」「家族の負担」「経済状況」を整理すること。

そうは言ってもやっぱり、家で見られるのが一番だけどな…と感じる方。

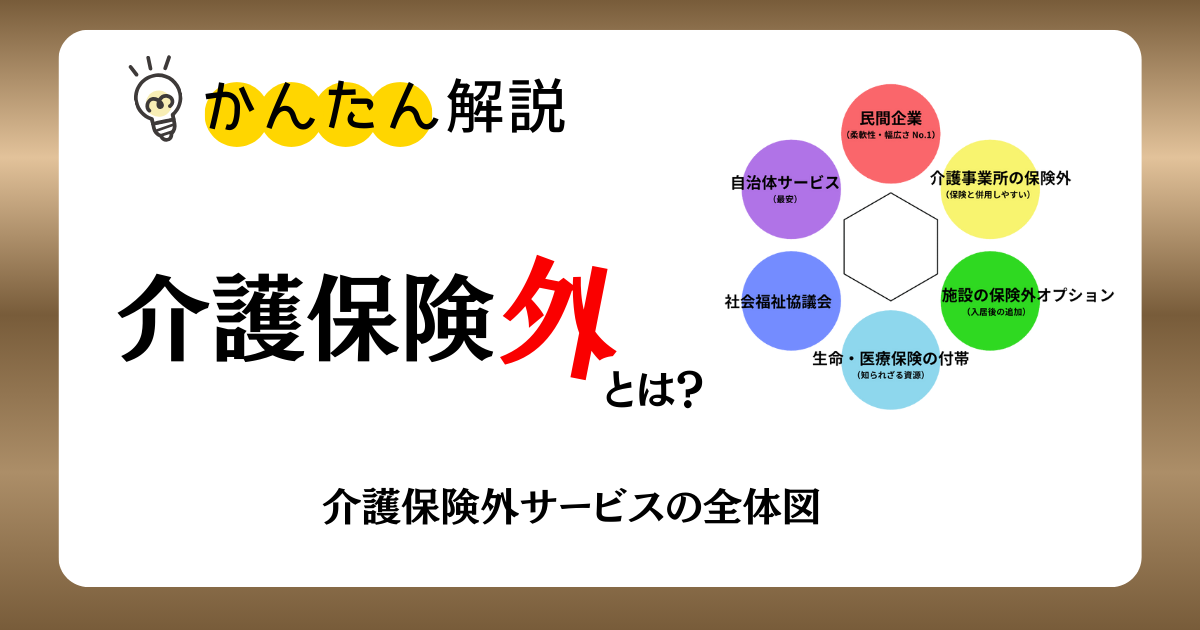

施設に払う予定の金額を介護保険外サービスに回せば、最後まで在宅で、プロの手を入れながら介護することは可能です!

介護保険外サービスとは? ⬇️

民間介護保険外サービス比較ランキング ⬇️

コメント