「特養に申し込みたいけれど、待機者数が多すぎて入れないのでは?」

施設探しを始めるご家族様から、よく耳にする言葉です。

厚生労働省や自治体の資料を見ると、実際に「待機者数◯百人」「地域全体で◯千人」といった大きな数字が並んでいます。それを見て「もう無理だ」と諦めてしまう方も少なくありませんし、初めから諦めている人もいます。

しかし、特養の生活相談員として働いていた経験からお伝えすると、待機者数の数字はそのまま入居の難しさを示しているわけではありません。

むしろ現場では「数字と実態が違う」と感じることが多くありました。

この記事では、

・特養の待機者数が実際にどう扱われているのか

・どんな人が優先的に入居できるのか

・待機中にできる備えや代替案

を整理し、現場の視点から「本当の特養の待機者事情」をお伝えします。

特養の待機者数とは?(基礎知識)

まず理解しておきたいのは、行政が公表する「特養待機者数」の意味です。

待機者数は「特養に入居を希望して申込書を提出した人数」を指します。

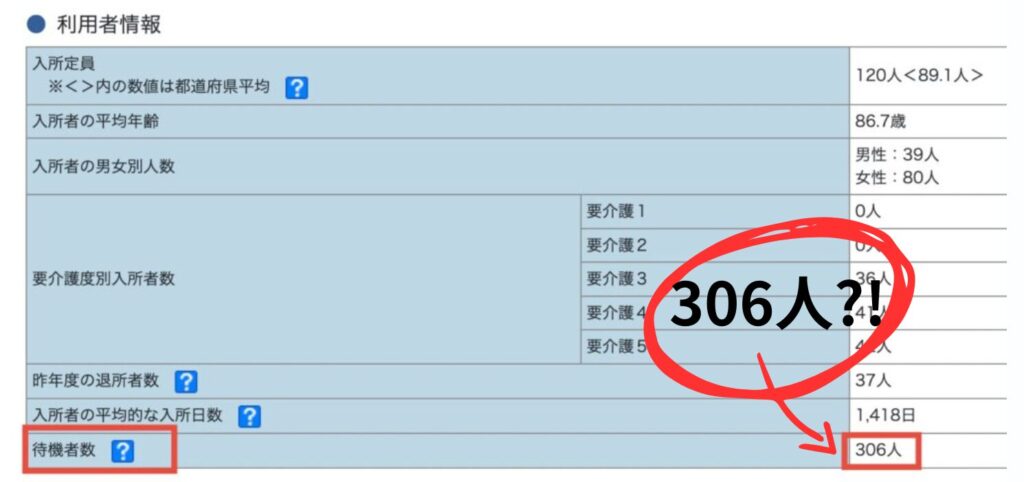

厚生労働省による「介護サービス情報公表システム」の実際の画像がこちらです。⬇︎

こんな数字を見たら驚いてしまいますよね。

ところが、この数字には大きなカラクリがあります。

とりあえず申込んでいる人や、複数の施設に同時に申し込んでいる人もカウントされているのです。

つまり「今すぐ本当に入りたい人」だけではなく、「まだ在宅で過ごしているが念のため申込んでおく」という人まで含まれているということになります。

待機者数があまり意味を持たない理由

ダブルカウント

多くの方は「一つの施設だけでは心配だから」と、複数の特養に同時申込みをしています。

各自治体でも、特養への入居の確率を上げるため、入居希望者の書類作成の手間を省略するため、「一括申込み」ができる仕組みを備えています。

そのため、ある人が5つの施設に申し込めば「待機者数5人」としてカウントされるのです。

辞退者の存在

いざ順番が回っても「やっぱり今は入らない」「有料老人ホームに決めた」「入居の前に亡くなってしまった」と辞退するケースも多くあります。

そのため、数字上の待機者が実際に全員入居を待っているわけではありません。

優先順位がある

特養の入居は「申込順」ではなく、「要介護度」「在宅での生活状況」「家族の介護負担」などを基準に入所判定会議で判断されます。数字が多くても、条件が合えば早く入居できることもあるのです。

つまり「待機者数=入れない」という単純な構図ではないということです。

さらに知っておきたい施設の経営構造

特養は入居者1人ごとの介護報酬で成り立っています。

ベッドがどんなに空いていても、人件費や施設の維持費は固定でかかるため、満床でやっと採算がとれる仕組みです。

そのため空きベッドが出ると経営的に大きな痛手となり、すぐに次の入居者が決まります。

生活相談員として入居希望者の相談に応じていた立場からすると、「ベッドはすぐに開いてしまう。早く次の入居者を複数人見つけなくては」と奔走する毎日でした。これがタイトルにつけた言葉の意味です。

入居申込みリストを見ても、まだ在宅で介護が続けられそうな人を除くと候補はそれほど多くありません。

だからこそ、本当に困っている人は、たとえ何百人待機者がいても、優先的に順番が回ってくるのです。

どんな人が入りやすいのか(現場の実感)

特養の入居者は、原則として要介護3以上の方です。ですが、同じ要介護度でも「入りやすい人」と「そうでない人」がいます。

入りやすいケース

⚫︎要介護が高い

入りやすい順は介護度5➡︎4➡︎3です。

国から入居基準は細かく決められていて、介護度が高いほど施設のとって高収益となり、介護度の重たい人から入居できる様にする制度上の仕組みです。

⚫︎在宅生活が限界に近い

例1:一人暮らしで家族は別世帯。

デイサービスには通っているが、夜間に転倒した際に助けを呼べず不安が大きい。

例2:同居家族はいるが、本人が入院後半身不随となり、居住スペースが階段を登った2階にしかない。

⚫︎介護者がいない

例1:親一人子一人(老老)で介護をしている。

介護者が体調を崩し入院することになり、介護する人がいなくなる。

例2:同居家族あり。介護をする体力や時間はあるが、介護者が精神的に限界で、本人のことを無視をしたり、手を上げてしまう様な状況。

これは介護されているとはカウントされず、保護する対象となります。

⚫︎医療的処置が少ない(特養で対応可能な範囲に収まる)

胃ろうや在宅酸素が必要だと対応できない施設も出てくるが、服薬管理やインスリン注射程度であれば受け入れ可能など、その施設によって受け入れられる医療的条件が違ってくる。

入りにくいケース(例つき)

⚫︎要介護1〜2で、まだ在宅生活が十分可能

例:歩行器を使えば自分でトイレに行ける。

デイサービスを組み合わせれば在宅継続可能と判断されやすい。

⚫︎ご家族の支援があり、介護体制が整っている

同居家族が複数人いる。日中も介護できる人が常にいる世帯。施設よりも在宅継続を優先される。

⚫︎医療的な処置が多く、特養では対応が難しい

点滴管理や吸引が1日何度も必要な方。

医療依存度が高いため、特養より医療機関系の施設が優先される。

⚫︎入院中で一時的に介護度が高く出ている

入院中は寝たきりに近い状態でも、退院後は歩行器や杖で歩けるようになり、介護度が下がるケースがあります。

このような場合は介護度の有効期間が3か月など短期で設定されることが多く、施設側も「退院後に介護度が下がって退去になるかも」と予測して、入居を見送る傾向があります。

⚫︎ご家族の対応が施設側に不安を与える場合

入居希望者本人に問題がなくても、面談時の家族対応がクレーマー気質だと、施設側は慎重になります。

質問の内容よりも聞き方や態度が威圧的・攻撃的と判断されると、

「家族対応が難しい案件(=家族NG)」として入居が見送られることがあります。

待機者が多い中で、施設はある程度「選べる立場」にあるため、

“困っている人”でも“関係が築きづらい家族”は敬遠される現実があります。

聞きたいことは積極的に聞くべきですが、相手への敬意は忘れないようにしましょう。

私が参加していた入所判定会議では、議論する柱はこの2本でした。

1、いかに困っているか

2、うちの施設で面倒見られそうか

つまり、数字上の待機者数が多くても、「本当に困っている人」は申し込んだ順がどんなに遅くても、全ての待機者をごぼう抜きにして優先的に入れる可能性は十分に考えられます。

待機中にできること・考えておくこと

特養の待機は「何もしないで待つ時間」ではありません。現実的にできる準備や選択肢があります。

⚫︎複数の特養に同時申し込みをする

→ 1施設にこだわらず、地域の施設に幅広く申請しておくと、チャンスが多くなります。

⚫︎老健を一時的に利用する

→ 退院直後や在宅が難しい時の「つなぎ」として活用できます。

老健は在宅復帰を目指す施設ですが、数ヶ月単位で入所できることもあります。

⚫︎有料老人ホームやサ高住を検討する

→ 特養を待つ間の生活の場として選ぶ方も増えています。

⚫︎在宅を続ける場合のサポートを強化する

→ デイサービスやショートステイを増やす、自費サービス(イチロウなどの介護保険外サービス)で外出や買い物を補うなど、待機中の負担を軽くする方法があります。

たとえば、

一番安い従来型の特養でも、自己負担は毎月10万円前後はかかります。

一方、在宅介護の場合、一番介護度が高い介護度5で1割負担でも自己負担はおおよそ4万円ほど。

つまり、差額の6万円前後を「自費介護」に回す選択肢もあるということです。

特養の空きを待っているあいだ、

「もう限界…」と家族が心身ともに疲れてしまうより、

その一部を使って少し助けてもらうほうが、結果的に長く続けられます。

たとえば「特養入居が決まっているけれど、それまでの10日間だけ手伝ってほしい」

そんなとき、介護保険では対応できないケースもあります。

でも【イチロウ】なら、登録は15分ほど。

「この日・この時間だけ助けてほしい」という依頼がすぐに叶います。

![]() 介護保険と保険外サービスをうまく組み合わせて、

介護保険と保険外サービスをうまく組み合わせて、

家族みんなが無理なく暮らせる在宅介護を目指していきましょう。

数字に振り回されず、現実的な選択を

公表される待機者数は、あくまで「申込んでいる人の延べ人数」です。

実際には辞退者や複数申込者が含まれており、数字がそのまま入居難易度を表すわけではありません。

条件が合えば数週間(入居が決まってからも書類を揃えるのに期間がかかるため)程度で入れる人もいますし、在宅や他の施設を利用しながら待つことも可能です。

大切なのは「数字を見て諦めないこと」です。

そして「今本当に困っている人」が優先される仕組みを理解し、複数の選択肢を持っておくことが大切です。

まとめ

- 待機者数は大きな数字に見えても、実態はダブルカウントや辞退者が多く「数字ほどの意味はない」

- 入居しやすいのは「要介護3以上」「家がない」「人がいない」人

- 待機中は老健・有料老人ホーム・在宅サービスを組み合わせて備えるのが現実的

- 数字に振り回されず、現場の仕組みを理解して行動することが大切

コメント