介護は突然やってくる!? 介護状態になる前に心の準備をしておこう。3人に1人は突然介護状態になる。

介護って自分にとってはまだ関係のない話…かも知れませんが

要介護の原因のうちおよそ3割が「突然型」(脳卒中や転倒)です。

もし自分と配偶者の親、計4人の親がいるとしたら──

そのうち1人以上が“ある日突然、介護が始まる”可能性は約8割になります。

「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、いざという時に備えた情報収集は、今からでも遅くありません。

この記事ではそんな”突然の介護”に対して、介護知識ゼロの人でも、慌てずに対処できる方法をお伝えします。

読み終わった頃には一段不安が解消しているはずです。

介護が必要になった主な原因|全体の3割は突然型

介護が必要になる原因は、大きく2つのタイプに分けられます。

「じわじわ型」=認知症や体力の衰えのように、ゆっくりと生活の自立度が下がっていくタイプ。

「突然型」=ある日転んで骨折したり、脳卒中で倒れたりすることで、それまで元気だった人が急に介護を必要とするケースです。(厚生労働省の調査)

要介護者全体のうち約3割は、この“突然型”が原因となっています。

脳卒中(19.0%)と骨折・転倒(13.0%)の2つは、生活を一変させる「介護の入り口」として非常に多いのです。

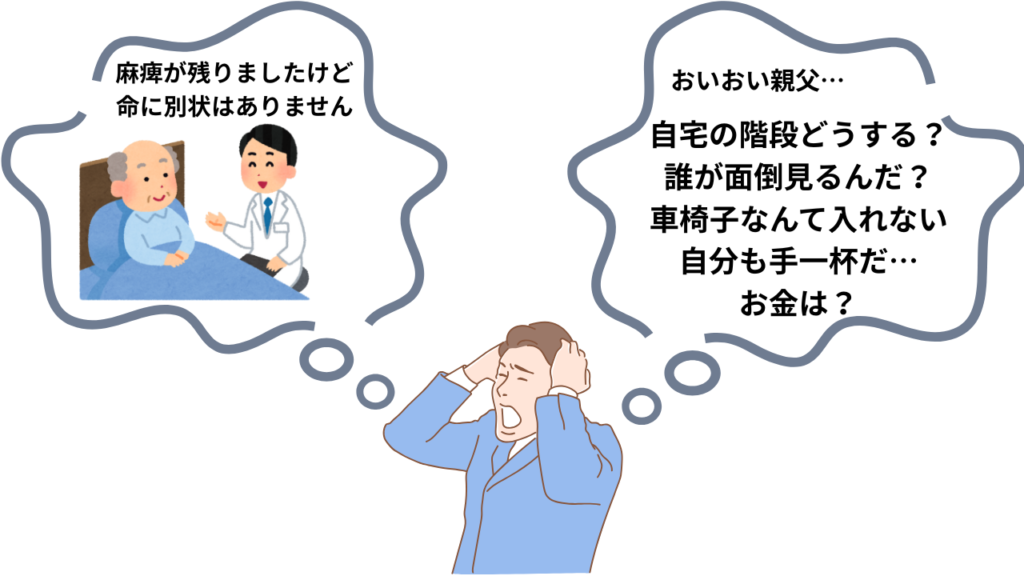

たとえば、こんなケースです

👱♂️Aさんの場合

「父が脳卒中で倒れて、気づいたら麻痺が残っていた。

生活が一変して、何から手をつければいいのか本当に困りました。

時間的な負担も大きくて、もっと下調べしておくべきだったと後悔しています。」

👱♀️Bさんの場合

「母が転倒して骨折したけれど、前もって相談できる窓口を調べておいたおかげで、慌てずに対応できました。」

このように、同じ“突然の介護”でも、事前の備えの有無で心の余裕には大きな差が生まれます。

準備に必要なのは「正しい知識」と「相談先」

「まだ介護は始まっていないけれど、不安がある」

そんな方にとっての“備え”は、たった2つだけ

- どこに相談すればいいかを知っておくこと

- 介護保険制度の大まかな流れを理解しておくこと

突き詰めると①番目だけでもどうにかなります

そうすれば、いざというときにも慌てずに対応できますし、

難しいことは、覚えなくもてOKです。

保険に入るときに保険の全条文を読む人はいませんよね?

病気になったときに、治療法の全てを自分で選ぶ必要もありません。

それと同じで、介護も「誰に頼ればいいか」さえ分かっていれば大丈夫です。

細かい制度や手続きは、プロに任せられます。

どこに相談すればいいかを知っておく

「困ったらここ!」という場所を知っておきましょう。

介護にまつわる悩みが生じたとき、最初に相談する場所があります。

それが、地域包括支援センターです。

地域包括支援センターとは?

国が定めた制度で、高齢者やその家族のための「介護の総合相談窓口」です。

全国に設置されており、どなたでも無料で相談することができ、

「いろんな問題を、まずここに相談すれば大丈夫」という役割を持っています。

例えばこんな悩みに応えてくれます

- 「最近、親が一人でお風呂に入れなくなってきた」

- 「家族だけの介護に限界を感じて”介護離職”の文字が頭に浮かぶ」

- 「介護サービスを使いたいけど、どうすればいいの?」

- 「認知症が進んできて…このままじゃ我慢できずに手を上げてしまいそう」

介護のいろいろな困りごとに対して、一緒に解決策を考え、必要な支援につなげてくれます。

介護認定の申請、ホームヘルパー、デイサービス、福祉用具、施設利用など、

さまざまなサービスの紹介や手続きのサポートも行っています。

ひとつだけ注意したいのは、地域包括支援センターという名前が全国共通ではないことです。

どの呼び方でも「介護の入り口となる相談窓口」であり、国が定めた全国共通の制度に変わりはありません。

是非!

今日ここで!!

ご自分のお住まいの地域と「地域包括支援センター」で検索してみてください!!!

そして「ここなら相談しやすそう」と思える地域包括支援センターを一つ見つけておくだけでも不安は和らぎます。

でも!

その地域包括支援センターの電話番号をご自身の携帯の電話帳に登録まで済ませてください!!

それだけで、急な介護の発生に驚いても焦ることはなくなります。

先の見えない不安や心のモヤモヤが、一緒に考えてくれる相手を知ってスッと軽くなるはずです。

「いざという時に慌てない自分」を、今日ここで作ってしまいましょう。

ここまでできたら、もう準備の9割は完了です。

お疲れ様でした。

まだ余裕のある方は、介護保険制度の基本だけ、少しかじっておけば完璧です。

介護保険制度の大まかな流れを理解しておく

介護制度とは?

詳しく知る必要はありません。

ものすごく簡単に言うと

年をとって体が弱くなり、生活に支援が必要になった人を、社会全体で支える国の仕組みです。こうした状態になったとき、介護保険制度を使って、

ホームヘルパーの訪問やデイサービス、施設での介護を受けられます。

利用者が支払う費用は一部だけで、残りは国や自治体、みんな(40歳以上)が払う保険料でまかなわれます。

つまり、

高齢者と家族の負担を減らし、自立した生活を支えるための仕組みが介護制度です。

介護認定申請(利用までの流れ)

介護を受けるためには介護が必要な状態である証明をしなければなりません。

それが介護認定です。

介護認定とは、

「どれくらい介護が必要か」を専門家が調べて決めることです。

高齢者が「歩くのがつらい」「食事やトイレが一人でできない」など困ったとき、

まず市区町村(地域包括支援センターでOK)に申し込みをします。

すると、専門の調査員が家に来て、生活の様子や体の状態をチェックします。

また、かかりつけの医師にも意見をもらいます。

そのあと専門家たちが集まって会議を開き、

「どれくらい介護や支援が必要か」を決めます。

この結果によって、

- どんな介護サービスが使えるか

- どれくらい費用の支援を受けられるか

が決まります。

つまり、

介護認定は、必要な支援を正しく受けるためのスタート地点です。

介護保険の費用の目安

介護保険を使うときの費用

介護サービスを使うときは、本当はたくさんのお金がかかりますが、介護保険を使うとかかった費用の1〜3割だけを払えばよくなります。

【負担する割合】

- 所得が少ない人 → 1割負担

- 普通の収入の人 → 2割負担

- 収入が多い人 → 3割負担

例えば、

10万円かかる介護サービスなら、1割負担の人は1万円だけ払えばOKです。

毎月の費用目安は?

要介護度によって上限が決まっています。

その中で収まるようにケアマネージャーと話し合って決めていきます。

【目安】

- 要支援1(軽い支援が必要) → 月5,000円くらい

- 要介護1(少し介護が必要) → 月17,000円くらい

- 要介護5(重い介護が必要) → 月36,000円くらい

※これは1割負担の人の場合です。

お金がかかりすぎたらどうなる?

どうしても使いたいサービスを削れなくて、今月は使いすぎでしまった。こんな時でも

心配しなくて大丈夫です。

介護サービスの自己負担が高くなりすぎたら、助成金などで国がサポートしてくれます。

【助成制度】

📌 高額介護サービス費制度→ 月の負担が上限を超えたら、超えた分が戻る!

📌 高額医療・介護合算療養費制度→ 医療+介護のお金をまとめて計算し、限度を超えたら戻る!

📌 福祉用具・住宅改修支援→ 介護ベッドや手すりの設置も一部お金が出る!

在宅介護と施設介護の違い

🏠在宅介護の特徴

【どんな介護?】

家に住みながら、家族やヘルパーさんに手伝ってもらう介護

【メリット】

- 住み慣れた家で安心して暮らせる

- 家族と一緒に過ごせる

- 介護サービスを組み合わせて使える(デイサービス、訪問介護など)

【デメリット】

- 家族の負担が大きくなりやすい

- 家のバリアフリー改修などにお金がかかることもある

🏢施設介護の特徴

【どんな介護?】

介護を専門とする施設に入って、24時間体制で介護を受ける

【メリット】

- 専門スタッフがいて安心できる

- 夜間も見守りがあり、医療ケアも受けやすい

- 家族の負担が少なくなる

【デメリット】

- 費用が高くなることがある

- 家族と自由に会える時間が限られることもある

- 新しい環境に慣れるまで時間がかかることも

介護施設の情報収集

どのような施設があるのか知りたくなったら、厚生労働省が提供する介護サービス情報公表システムというものがあります

簡単に言うと、介護施設やサービスを探すときの「公式情報サイト」みたいなものです

介護サービス情報公表システムとは

全国の介護施設や介護サービス事業所の情報を、誰でもインターネットで見ることができるしくみです。

【できること】

✅ 施設やサービスの種類を調べられる

✅ 住所や連絡先がわかる

✅ サービスの内容(どんな介護が受けられるか)をチェックできる

✅ 職員の人数や、建物の設備(個室があるか、バリアフリーかなど)がわかる

✅ 料金(自己負担額)の目安も見られる

【使う場面】

- どの介護施設に入るかを家族で考えるとき

- デイサービス(通所介護)を選びたいとき

- 近くにどんな介護サービスがあるか探したいとき

- 信頼できる施設かどうか、比較・チェックしたいとき

自分で探すのが不安なときは「介護施設紹介サイト」も活用を

施設の種類や特徴を理解した上で、実際の空き状況や費用感を調べていくのは大変な作業です。

そんなとき頼りになるのが、マイナビあなたの介護のような民間の比較・相談サービスです。

所得が少ない人へのサポート

介護保険の【負担限度額認定証】とは?

介護施設(特別養護老人ホームなど)を使うとき、

食費と居住費を安くしてもらえる証明書です。

普通は、施設に入ると

食事代や居室の利用料(家賃みたいなもの)が別でかかります。

でも、負担限度額認定証があると、国が決めた上限額だけを払えばいいようになります。

【認定される人】

- 住民税が非課税の人(所得が少ない人)

- 預貯金などが一定額以下(例:単身なら1,000万円以下)

※詳しい金額や条件は市区町村で確認が必要!

【どれくらい安くなる?】(一例)

| 項目 | 普通 | 認定証あり |

|---|---|---|

| 食費(1日) | 約1,500円 | 300円~1,400円くらい |

| 居住費(1日・多床室) | 約800円 | 370円くらい |

→ 大幅に負担が軽くなる!

おむつなどの補助制度について

【どんな制度?】

介護が必要で、おむつ代がかかる高齢者に対して、

市区町村が費用を一部助成してくれる制度です。

【対象になる人】

- 介護保険の要介護認定を受けている人

- 住民税非課税世帯の人

- 在宅(家で暮らしている)で介護を受けている人

※市区町村によって細かい条件が違います

【支給のされ方】

- おむつ購入費をあとから助成金として支給

- または専用のおむつセットを支給してくれる自治体もあり

【支給金額の目安】

- 月3,000円~10,000円くらい

(地域や条件によって差があります)

どちらも「所得が少ない」「介護が必要」な人をサポートするための制度です。

✅ 申請は自分から市区町村に出さないと受けられないので注意してください✅

家族で話し合う

まだ介護が始まっていない今、このような話をするのは少しハードルが高く感じるかもしれません。

ですが、できればご両親などご本人様も交えて、将来の介護について話し合えるのが理想です。

とはいえ、いきなり介護や終末期の話を切り出すのは難しいもの。

まずは日々の何気ない会話を増やすところから始めてみてください。

少しずつ、お金のことや「どこで暮らしたいか」などの話題に触れていけるとよいでしょう。

いずれは、緊急時の延命処置をどうするかといった、命に関わる重たい選択に向き合う必要が出てくるかもしれません。

その際に、誰が最終決定をするのか、家族の中で一人に絞る必要があるということも、心のどこかにとどめておくと安心です。

まとめ

- まず初めに相談できるところがどこかを知っておく

- 地域包括支援センターの電話番号を登録する

- 保険制度の概要をつかむ

- 施設の情報収集の方法がわかる

- 補助金や助成金も使ってどれくらい費用がかかるのかシュミレーションする

- 家族で話し合いをする