認知症のご家族や利用者さんとの会話が、最近どうも噛み合わない──

何度も同じことを言ってイライラする──

そんな場面に戸惑ったことはありませんか?

認知症のケアをしていると、不可解な行動や言動に対応できず、深刻な悩みを抱えてしまう方も少なくありません。

その不可解な言動の一つひとつに、ちゃんとその人の思いや背景・理由があります。

もしも認知症による行動の理由がわかったとしたら?

少しだけ介護やケアが楽になり、その人自身を愛おしく思えたりすると思います。

「正しい会話」ではなく「心地よいやりとり」を目指して、今日から使える実践的なヒントをまとめてみました。

認知症は長年誤解されてきた病気です

「認知症になると何もわからなくなる」「ボケたら終わり」などという言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃるかも知れません。

確かに、脳の働きが低下してくると生活にさまざまな不便が生じますが

認知症になったからといって何もかもがわからなくなるわけではありません。

言葉の意味を理解できなくなっても感情は残ると言われていますし、たくさんの認知症の方と関わりを持つと、自信を持ってそうだと言えます。

認知症の人との会話が成り立たなくても、認知症でない人が「ダメだこりゃ」と思った時の残念そうな顔はきちんと認識出来るのです。

会話にならないのはどうして?

認知症には、時間や場所や人がわからなくなる症状があります。

そのため、自分がどこにいるのか分からなくなって強い不安を感じたり、何歳なのかも分からなくなる場合があります。

皆さんもウトウトして目が覚めた時、自分がどこにいるかが一瞬でも判別できない時、不安になったり焦ったりしませんか?

認知症でない人は、周りの状況からすぐに自分の居場所が再確認できます。

ところが認知症の人は一瞬ではなく、その状態が続く状態ですので、不安や恐怖を解消するため、自分の頭の中にはっきりと自信を持って不安なく過ごせる場所を探すと推測されています。

自分らしさや、誇りに思う出来事があった時代や、とても楽しかった思い出時代に戻って生きている方が安心できるので、認知症でない人との世界にギャップが生まれてくるのです。

会話にならない時の対応のポイント

⚫︎本人の様子を観察する

認知症でない人とは別の場所や時間に安心を求めているかも知れません。

どのような世界に本人がいるのか観察して想像してみましょう。

⚫︎不安が原因

本人が安心できるように笑顔で対応しましょう。

認知症の人はすごく視野が狭いと考え、できるだけ顔の正面近で話すのも効果的です。

⚫︎お互いの世界のギャップを埋める

家に居るのに、「家に帰りたい。」と言われたり、「仕事に行く。」と出かけようとする場合がこれに当たると思います。

現実世界にいきなりは引き返せませんので、まずは否定をせず話を聞いてみて、ギャップを埋められるところがないか探していきます。

⚠️誤りを正すのではなく一時的に話を合わせてもいいですが、安心させるのが目的なので、その考えが定着しないように注意が必要です。

どうして何度も同じことを聞いてくるの?

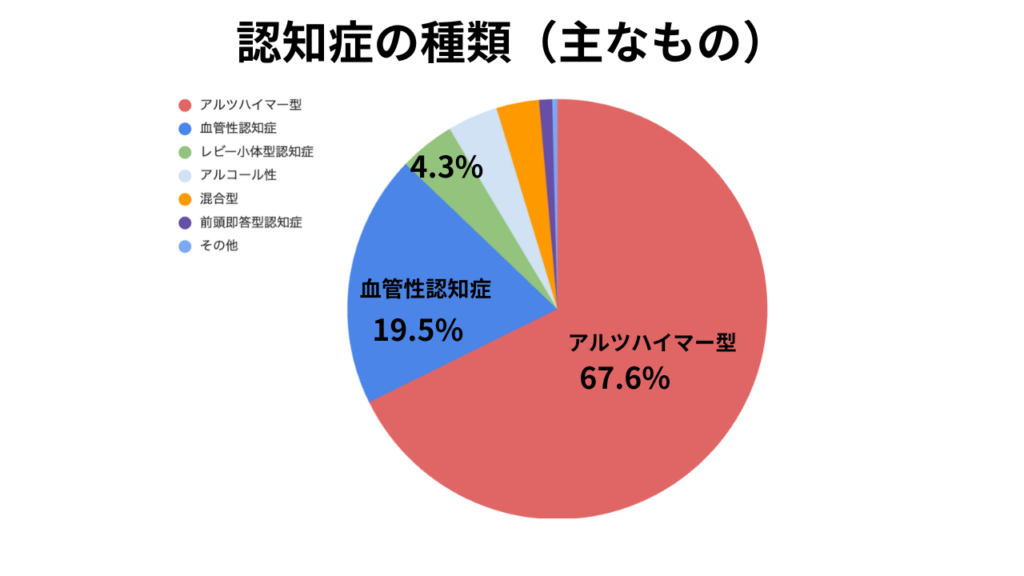

認知症にも種類がありますが、一番多いものがアルツハイマー型と呼ばれるもので、7割近くを占めています。

アルツハイマー型認知症は脳の「海馬」と呼ばれる記憶を司る部分の萎縮から始まりますので、物忘れが増えたり、物覚えが悪くなります。

そのため会話がだんだん成り立たなくなっていきますが、進行はとても穏やかです。

認知症になった本人はどうでしょう。

きちんと理解や判断ができる部分を残しつつ、簡単なことがわからなくなったり記憶できていない自分に驚き、この後自分はどうなるのか心配になります。

「私の頭いったいどうしたんだろう?」

「これ位きちんと覚えておかなくてわ」

「あのことだけは聞いておこう」と、常に不安な気持ちでいます。

この様な流れで、何度も同じことを繰り返し聞いて、周りの人がイライラしてしまうスパイラルが出来上がるのですが

これは、覚えられないからこうなるのではなくて「覚えておきたい」「周りに迷惑をかけないようにしたい」と思うその人の気持ちがそうさせるのです。

認知症の人たちは、 認知症でない人が簡単にできる”ついさっきの事を覚えておく”という機能が薄れた分、認知症でない人よりも記憶しておくことに対して努力している人です。

不安が常にあることが理解できると、同じことを繰り返し聞かれてもイライラすることが少し減らせるかも知れません。

同じものを何度も買ってくる・収集する

同じ原理で「同じものを買ってくる」や「収集する」があります。

例えば、認知症の人が「明日の朝食に玉子がないと困る」と考えたとします。

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。何度も同じものを買ってくる構造

ないと困るわけですから、この考えはその人の不安です。その不安を解消するために本人は玉子を買いに行きます。

さあこれで安心ですね。ではどうして、また不安な状態に逆戻りしてしまうのか?

本人が、玉子を手に持っているか見えている時は安心できます。

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。何度も同じものを買ってくる構造

ところが、キッチンや冷蔵庫に片付け終わるとその玉子は?

本人の目には見えなくなるので、記憶の難しい認知症の人にとっては「ない」のと同じ状況になります。

本人は「明日の朝食に玉子がないと困る」と初めて思うのです。

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。何度も同じものを買ってくる構造

このことを考えると、認知症の人が記憶をするのが苦手で、感情を記憶するのが得意だということがよくわかりますね。

イライラして疲れないための会話の工夫

⚫︎「正す」より「合わせる」姿勢

何度も言ったでしょ。と言いたくなる気持ちは誰もが持つ感情だと思いますが、本人の「覚えていたいんだ」という気持ちを尊重して、なるべく初めて答えるように優しく対応しましょう。

⚫︎会話の目的を「答え」ではなく「安心感」に置く

私が一緒に覚えておきますから大丈夫ですよ。などと不安の方を取り除く工夫をしましょう。

時間を何度も聞かれる場合は、「そうでしたね、教えてくれてありがとう。〇〇時は××をする時間でしたね。一緒に××しましょう。手伝ってもらえますか?」など、

本人が気にしている時間に絡めて別のことに意識を持たせるのも効果的です。

特に、一緒に何か手伝うなどすると、さっきまでの不安だった感情をなくせる可能性があります。

さきほどの玉子の例では、同じものを買ってきた認知症の人には

「わぁ。ありがとう!ちょうど玉子を買わなくちゃいけないと思っていたのよ」

「あなたのおかげで助かりました。嬉しい☺️」

というように大袈裟に喜ぶ姿を見せると、その人の記憶に「自分は役に立った」「玉子はもうあるから心配ない」という感情が上書きされる可能性があります。

こうすることで、認知症の人の不安を取り除くことができると、症状がおさまっていく方向に変わっていきます。

片付けずに、いつも見える場所に置いてあげてもいいかもしれませんね。

⚫︎疲れた時に無理せず間を置ける方法

何回も同じことを聞かれるような場合には、本人のよく通る場所や、指定席にメモを置くことで少し休憩できるかもしれません。

そこに今日の日付や、本人がいつも気にして聞いてくる内容をわかりやすく簡素にメモしておく。本人が何度も聞いてきたら、「そうですよ。忘れないようにここに書いておきましたからね」という答えを繰り返していれば、がっつり対応できない時などの急場は凌げます。

どうして会話が続かない・できない?

認知症には、「失語」言葉を忘れてしまったり、「言葉の理解力が低下する」症状があります。

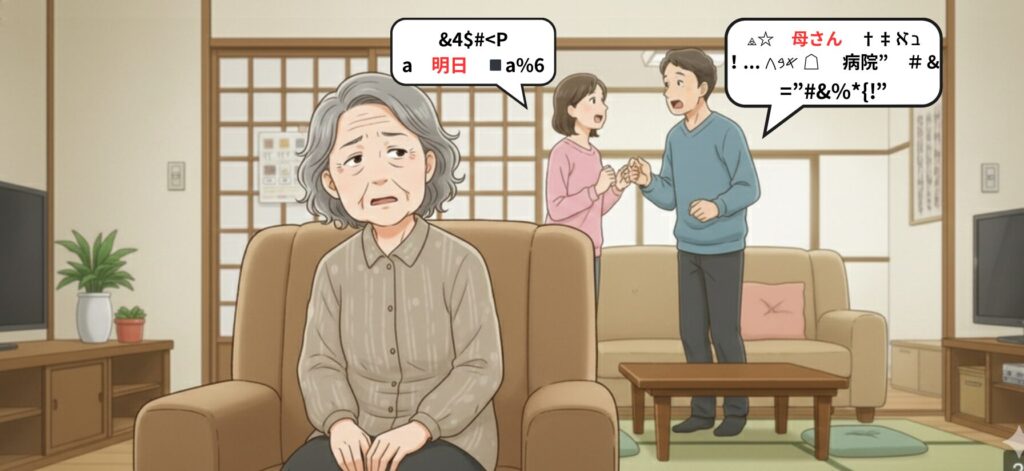

ご本人にとっては、思うように意思が伝えられないのでもどかしい気持ちになったり、周りがものすごいスピードで話すので理解が追いつかない。といった状態になります。

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。喋る気力がなくなる原因

このことで会話をするのが億劫になったり、言葉を忘れた自分に喪失感を感じたりして徐々に自信がなくなり孤独を感じたりします。

会話のコツと効果

⚫︎相手に安心してもらう

「きちんと聞いていますよ。」と伝わることが大切です。しっかりと相槌を打つ、丁寧にオウム返しをするなどして安心してもらいましょう。

⚫︎情報量を少なくする

質問は二択やYes/Noで答えられると簡単に答えられます。

⚫︎本人の見えるところから話しかける

正面で、できれば本人の視界に入ってから話しかけると反応が良いですし、驚かせずに済みます。

〈失語〉

⚫︎身振りや手振りでわかることも

「あれだ、あれ、長いやつ」など、話すことが苦手になっている場合、こちらも身振りを交えて話すと、相手も身振りで伝えてくれる場合があります。

〈理解力の低下〉

⚫︎短い言葉でゆっくりと

認知症でない人で例えると、「理解できない外国語でも単語ならなんとかわかる」というようなイメージで、ゆっくりと要点の単語だけ伝えると理解してもらいやすいです。

「あした」 、「びょういん」 、「いっしょにいく」など短く切ってゆっくり、はっきりと伝えてみましょう。

現場経験からわかったこと(実例)

⚫︎夜中の2時、同じ不安を繰り返す入居者さん

職員としては他にもやる事がいっぱいでしたが、自分で時間をやりくりしてその人に寄り添い、20分かけて安心して眠りについてもらっても、数分後にはまた不安に戻ってしまうことは日常でした。

一生懸命対応しても効果が続かないことで、当時の自分は「いくら優しく話しても無駄だ」と思うようになり、2回目以降は無表情で「今は夜だから朝になったら話しましょうね」と本人様の顔も見ないで押し切ったりしていました。

イライラもするけど虚無感も感じていたのを覚えています。

優しさだけではその人の不安は消えなかったのです。

「不安を安心で上書きする」「大袈裟にすると感情に残りやすい」これは、当時の自分に1日でも早く習得してほしい技法の一つです。

⚫︎喋れる時は喋る

無気力で普段おしゃべりをしない人でも、昔の写真や思い出話を聞くと流暢に話してくれる場合があります。

2年間全く話さなかった人が、自分の若い頃の写真を前にしたら「それ私なの」と突然喋ったのでフロア勤務の介護士全員で驚いたこともありました。

いつもウトウトしている人でも懐メロや昔のCM、ドラマなどで記憶を刺激すると活動量が上がることがあります。

⚠️あまり昔の記憶を引き出しすぎると、身体的に歩けないのに現実で歩こうとしたり、仕事に行くと言って不穏になったりするので、現在に戻れる方法もあると良いでしょう。

⚫︎噛み合わなくても笑顔や反応は残る

笑顔で、話をきちんと聞いてくれる介護士はどこでも人気です。

普段から優しい介護士は苦労なく仕事がはかどりますが

イライラして愛情の無いような介護士は入居者さんの不安を増長させて、フロア自体が険悪な雰囲気になったりします。

会話の記憶はできなくても、感情の記憶は間違いなく健在だと言いきれます。

まとめ

⚫︎完璧な会話より「安心感」を優先する

全てにおいて、認知症者の安心感がテーマにありました。不安にさせない、笑顔でいる、否定しない。

毎日介護する人にとってはかなり難しいことかも知れませんが、認知症の方が常に現実とのギャップや不安と闘っているということが理解できれば、イライラすることが減るきっかけになると思います。

結局は優しく丁寧に接している方が、手間や精神力がかからないものです。

⚫︎日々の小さな工夫で会話は変わる

観察したり、笑顔でいたり、メモを貼るなど今日からすぐにできる工夫をご紹介しました。

皆さんの介護ライフが素敵なものになりますように。

そんなのどうしても無理!と思う方はプロの力を頼ってみましょう。

【初めてでもわかりやすい】保険外介護とは? ⬇️

保険外介護のイチロウを詳しく解説 ⬇️

コメント