看取り期の高齢者が食事を受け付けなくなったとき、多くの介護現場や家族は「何とか食べてもらおう」と必死に対応します。

けれども、その食事介助が本人にとっては辛い時間になっていることもあります。

口から食べられない状態で、管や点滴で命をつなぐ延命治療が行われる現実を、私は介護の現場で何度も目にしてきました。

私は、そんな経験から「平穏死」という考え方に強く影響を受けています。

延命しないことは見捨てることではなく、自然な流れに沿って穏やかに旅立つための大切な選択肢です。

この記事では、看取り期に見られる体の変化と、辛い食事対応を続けるかどうかの判断、そして家族が後悔しないための心構えを、現場での経験を交えてお伝えします。

自然な最期を受け入れるという選択「平穏死」

医療が命をつなぐ手段を増やしてきたことで、本人の意思とは関係なく延命治療が行われることがあります。

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。胃ろうになる原因

大切な家族の体調が急に悪くなり病院に救急搬送。

家族が急いで駆けつけた時に医師から

「この治療をしてあげなければ死んでしいますよ」

と言われれば、多くの家族はそれが延命治療だと知っていてもいなくても

「お願いします」と答えると思います。

けれどもその先にある人生は…

喋れない、動けない、食べられない。

ただ生かされるだけの時間や、本人にとって苦痛な日々が続く場合もあります。

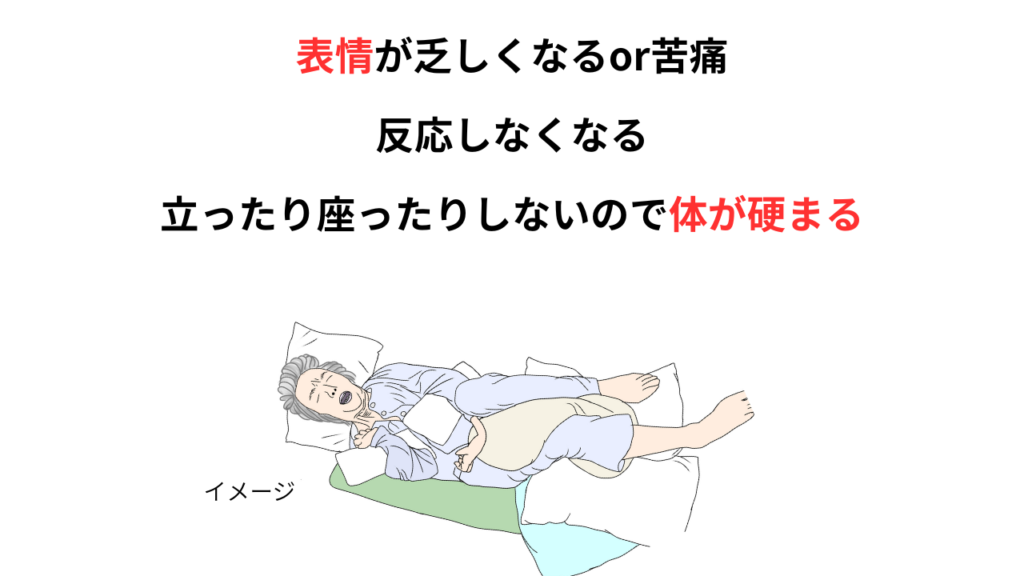

私が見てきた人たちの、共通するおおまかなイメージはこうです。

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。胃ろうつけた後の人

手に巻かれているガーゼは、ご本人の爪が皮膚に食い込み、出血してしまうのを防ぐためのものです。

ガーゼは毎日、介護士や看護師が交換しますが、関節が硬くなっているため、爪を切ることも、清潔な状態を保つことも簡単ではありません。

一見すると足を組んでいるように見えますが、これも拘縮によるものです。

この姿勢のまま固まっているため、着替えやおむつ交換には経験と知識が求められ、対応にはどうしても時間がかかります。

こうした姿を前にすると、

「この人は、どうすれば幸せを感じられるのだろうか」

その答えが見つからず、迷路に迷い込んだような感覚になることがあります。

このような場面をたくさん見てきた私は、本人が望まない延命は避けたいと考えています。

これは、石飛幸三さんの『平穏死』の考え方にも通じています。

看取り期に見られる体の変化

老衰が進んでくると、体は静かに命を閉じる準備を始めます。

- 食欲・水分摂取量が減る

- 眠る時間が長くなる

- 声をかけても反応がなくなることが増える

これは「死が近づいている」体の自然なサインであり、この状態は必ずしも苦しんでいるわけではありません。

無理に食べさせたり、点滴で栄養を入れることが、かえって本人を苦しめることもあります。

このあと、手足が冷たく足先や手先が紫色に変色、呼吸が浅くなり最期の時を迎えます。

現場で見た延命治療の現実

私が働いていたフロアには、胃瘻から栄養を注入され、会話もできず、体を動かすこともできない高齢者さんが多くいました。

寝たきりの生活が続くことで筋力は失われ、自力で排便ができず、肛門から指を入れて便を掻き出す「摘便(てきべん)」が必要になります。

口は常に開いたままで、口腔内は乾燥し、独特のにおいが漂います。

こちらが語りかけても、意思疎通が取れているのか分からない状態です。

もちろん全員ではありませんが、現場ではよく目にする光景でした。

口から食べる喜びを失うと、五感への刺激は減り、筋肉や脳の働きは急速に衰えていきます。

表情は乏しくなり、胃瘻を造設する前は会話ができていた方が、反応を示さなくなっていくのです。

私はその現場で、「生きたい」という意欲が、少しずつ萎んでいく様子を何度も目の前で見てきました。

延命治療には点滴や人工呼吸器、そして胃に直接栄養を送る「胃瘻」などがあります。

胃瘻については、費用やデメリットなどをまとめた記事もありますので参考にしてください。

「食べてもらうこと」が目的化する現場の葛藤

食べたくない高齢者は少なくありません。

しかし多くの現場では、「頑張ってあと一口」「食べないと息子さん悲しむよ」などと励まし、何とか食べてもらおうとします。これが毎食です。

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。食べることが目的化する

食事量の記録に、自分が担当した時間だけ食べられなかったという記録は、心理的に残しにくい雰囲気があります。

私自身、不本意ながらその空気に合わせて食事量を増やす努力をしたこともあります。

今振り返れば、それは本人の意思や自然な体の流れに逆らう行為だったと分かっていたのに「ケアプラン通りにしか動けない介護士」の後ろに隠れていた自分の勇気のなさを悔いてしまいます。

家族が陥りやすい判断の背景

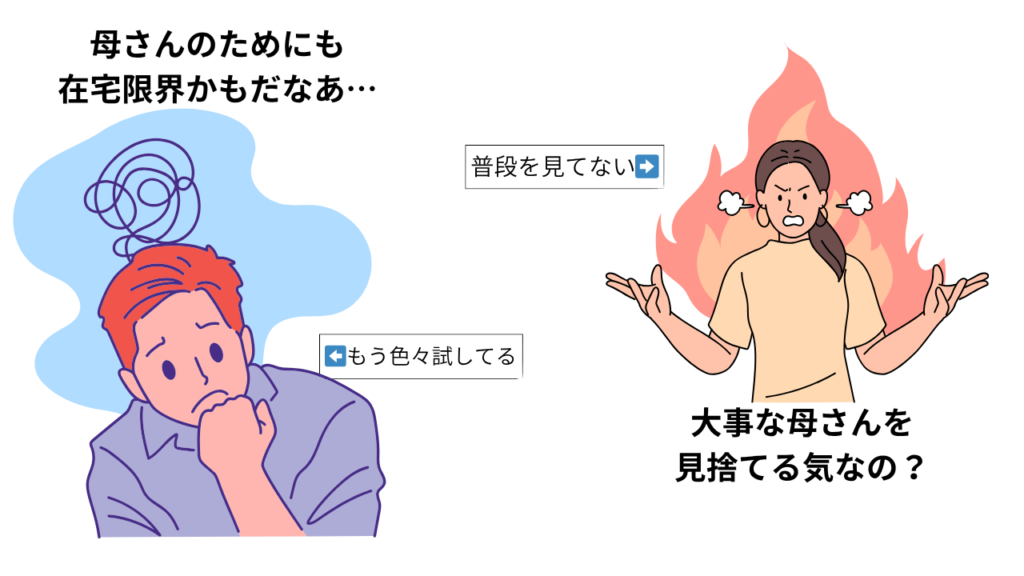

⚫︎家族内で介護や医療の方針や意見が割れることがありますよね。

「平穏死」の中にも出てきますが、なぜか介護をしていない人ほど「何かしよう」と言うものです。

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。家族で意見が割れるとき

自宅で毎日介護をしている人は、「これはもう限界だからこの入院を機に、施設での暮らしも視野に入れよう」と提案をする。

視野に入れようと言っただけで

遠くに住む親類が、「親を施設に入れようなんてどんな考えをしているんだ」と怒り出す。

人生の最後に向かって歩いている人の側で介護し、色々と試行錯誤をして失敗と成功を経験していない人は「その人の老いる過程」を見ていないので限界が受け入れらないのですね。

⚫︎他にも、「悲しい」「寂しい」という感情が延命を後押しすることもありますが、感情だけで延命するには本人が背負う負担が大きいです。

⚫︎後は、そうでないことを祈りますが、親の年金で介護にかかる費用を賄った後に残った残金で生活している方も「何が何でも生かしておいてください」というパターンも考えられます。

自然な最期を受け入れるための心構え

看取りの場面では、多くの家族が「まだ何かできるのではないか」と考え、延命治療を選びたくなります。

しかし、その判断基準を「長く生きてもらうため」ではなく、「本人にとってどうか」に置き換えることが大切です。「自分ならどうして欲しいか」でも良いと思います。

延命をしないと決めることは、「諦める」「見捨てる」ということではありません。

むしろ、苦痛を長引かせず、自然な流れに沿って命を全うしてもらうための選択肢です。

現場でも、無理な治療や食事介助をやめたことで、本人が穏やかな表情を取り戻して、眠り続けて静かに人生の幕を閉じる場面を見てきました。

もちろん、別れは深い悲しみを伴います。

けれども、その感情は最期の後に時間をかけて受け止めればよいのです。

「もっとこうしてあげればよかった」という後悔は、本人の意志よりも自分の感情を優先してしまった時に強く残るのだと思います。

肉体はやがてこの世からなくなっても、会話や笑顔、触れ合ったぬくもりといった思い出や記憶は消えません。それらはあなたの心の中で生き続け、日々の中でふと蘇ります。

この事実を理解していると、別れを迎える心構えが少しずつ整っていきます。

実践できる準備とケア

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。家族ができること

心構えを持つだけではなく、具体的な準備を進めることで、看取りの場面に迷いや混乱が少なくなります。

まず、「延命治療の希望」を事前に話し合い、書面で残す(リビングウィル)

これは家族全員が同じ方向を向くために非常に有効なものです。

本人の意思が明確であれば、病院や施設で急に判断を迫られても迷うことが減ります。

次に、苦痛を和らげるケアです。

口腔ケアは、乾燥や痰の溜まりを防ぎ、呼吸を楽にします。

体位変換は、床ずれや痛みを防ぎ、血流を促します。

保湿は皮膚のかゆみやひび割れを予防し、わずかながらでも心地よさを与えます。

声かけは、意識が薄くなっても届いていることが多く、安心感につながります。

そして何より大切なのは、家族がそばにいる時間を確保することです。

長時間でなくても、短い時間を何度も重ねる方が本人にとっては安心感があります。

触れる、見つめる、手を握る──こうした関わりは、医療的な処置以上に心を支えます。

また、高齢者ケアには緩和ケアの発想を取り入れることも重要です。

がんの終末期だけでなく、老衰においても「治す」のではなく「苦しみを減らす」視点にシフトすることで、最期までの時間が穏やかになります。

これは施設でも在宅でも実践でき、家族が「やれることはやった」と思える支えになります。

まとめ

老衰は病気ではないので、治すものではありません。

自然の流れに逆らわなければ、安らかな旅立ちは可能です。

どう生き切るか、どんな最期を迎えたいかを、本人と家族が一緒に考えることこそが、後悔のない見送りにつながります。

関連書籍

「平穏死」を受け入れるレッスン

──自分はしてほしくないのに、なぜ親に延命治療をするのですか

著者:石飛 幸三

出版社:青春出版社

延命治療を望まないと自分では思っていても、いざ親の最期になると延命を選んでしまう──その心理的背景と向き合い方を掘り下げています。家族の心の整理の仕方、本人の意思を尊重するための話し合いの進め方など、実践的なヒントが詰まった一冊です。

「平穏死」のすすめ

──口から食べられなくなったらどうしますか

著者:石飛 幸三

出版社:講談社文庫

延命治療をしないという選択が、本人の尊厳や家族の心の平穏にどうつながるのかを、医師としての経験から具体的に語った一冊です。特に「口から食べられなくなった時に何を選ぶか」に焦点を当て、胃瘻や点滴の是非について、現場での事例を交えて解説しています。

家族と迎える「平穏死」

──「看取り」で迷ったとき、大切にしたい6つのこと

著者:石飛 幸三

出版社:光文社

看取りの現場で迷いや葛藤を抱える家族に向けて、「何を基準に選択すればよいのか」を整理してくれる本です。6つの視点(食事、医療、ケア、環境、家族の思い、本人の意思)から、より穏やかな最期を迎えるための具体的な関わり方を学べます。

この3冊はいずれも、「平穏死」という考え方を深く理解し、家族としてどう向き合うかを考える助けになる本です。

コメント