高齢の親に「介護施設へ入ってほしい」と伝えるのは、どんなご家族様にとっても大きな葛藤です。

「見放したと思われないだろうか」

「自宅で暮らしたいのは当然なのに…」と悩むのは自然なことですし、嫌がられる可能性は高いですよね。

しかし、施設は「親を見放す親不孝な場所」ではなく、「安心して暮らせる場所を探す愛」であり、家族にとっても大きな支えとなります。

この記事では、親に伝える際の工夫、施設の種類、入所までの流れをわかりやすく整理しました。

最後には「入所しても毎日会える」という安心感についても触れていきます。

親が施設を嫌がるのは「自然な気持ち」

自宅を離れ、見ず知らずの人と暮らすことに不安を感じるのは、自分ごとで考えれば誰にとっても当然のことです。

「まだ大丈夫」「迷惑をかけたくない」といった言葉の裏には、親なりのプライドや不安が隠れていることもあります。

長年暮らしてきた家を離れることは、大きな決断です。その気持ちを否定せず、「自然な感情だ」と受け止めることから始めましょう。

家族の思いを伝えることが第一歩

施設に入ってほしいと願う家族には、それぞれに理由があります。

⚫︎介護の負担が限界に近づいている

⚫︎日中ひとりきりにしてしまうのが心配

⚫︎転倒や火の消し忘れなどの危険がある

こうした理由を伝えるときは、

「自分が楽をしたいから」ではなく、

「親の安全や安心のために必要だから」

と前向きな言葉で伝えることが大切です。

認知症の方に対する工夫

認知症が進んでいる場合、長い説明は理解されにくいことがあります。

言葉の説明の理解が難しい場合は、

⚫︎デイサービスで他の人と交流する経験をする

⚫︎「今度、用事があってどうしても一緒にいられない日がある」など、自然な理由を添えてショートステイから始める

などの小さな一歩を積み重ねることで、本人の不安をやわらげていく方法が有効です。

そうは言ってもそこまでのハードルが一番高いんだよ。と感じる方もおられるかもしれません。

デイサービスやショートステイを利用する前には、施設の人と話す機会が必ずあります。

現場の職員は、多くの「納得してくれないケース」を経験しています。 相談の際は、「病院だと言えば納得しやすい」「娘の用事の間だけなら協力してくれる」など、ご本人が受け入れやすいキーワードをぜひ伝えてみてください。

ずっと隠し通すのは難しく、後のケアに影響する場合もありますが、「入居や初の施設利用という大きな変化を乗り越えるための最初のきっかけ」としてなら、職員一同で話を合わせ、ご本人のプライドを傷つけないよう環境を整えてくれるはずです。

介護のプロに相談すれば、ご家族様には思い付かなかった他の新しい案が出てくることもあります。

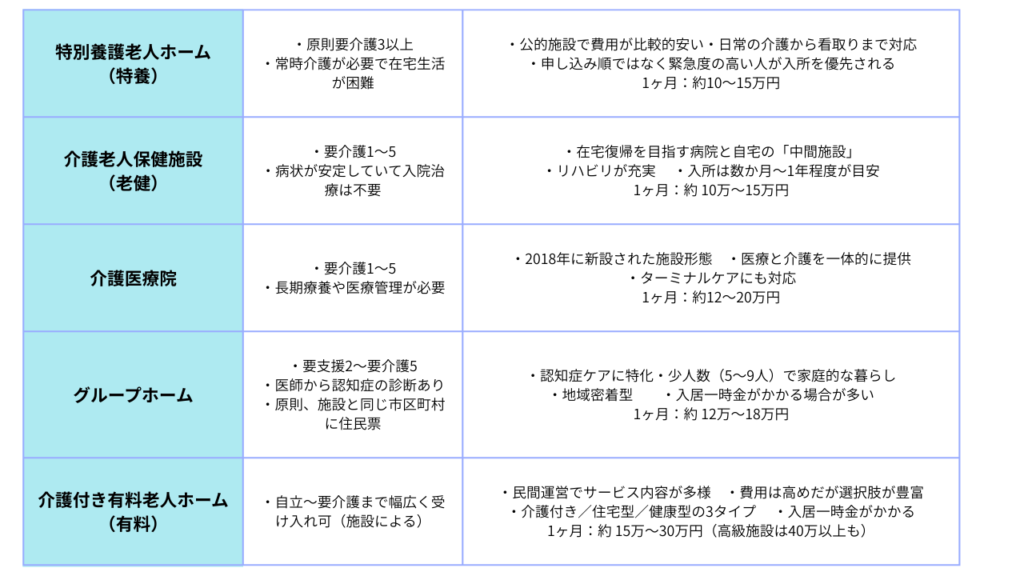

施設の種類と特徴

どのような介護施設があるのか紹介します。

| 施設の種類 | 特徴 | 月額費用の目安 | 入所までの目安 |

|---|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム | 公的施設。費用が安いが待機が長い | 10〜15万円 | 2週間〜1年 |

| 有料老人ホーム | サービス充実。幅広い | 15〜30万円 | 1〜2週間〜1ヶ月 |

| グループホーム | 少人数で家庭的。認知症の方専用 | 12〜18万円 | 数週間〜1ヶ月 |

| サ髙住 | 自律度高め向け。外部介護サービス利用。 | 10〜20万円 | 1〜2週間 |

特別養護老人ホームは、一般的には待機期間が長いと言われていて、実際に公表されているデータでも待機者数が多いものです。

しかし、私自身が特養で入居のお手伝いの仕事(生活相談員)をした経験では、

⚫︎介護度が4以上で、

⚫︎住む家に困っている(階段昇降が無理・ベッドが置けないなどでもOK)、

⚫︎もしくは介護する人がいない(仕事で面倒見られないでもOK)場合には

緊急性が高いとして、優先的に入居の順番が回ってくることもあります。

どのように困っているのか思い切って相談してみましょう。

法律としては原則介護度3以上とはなっていますが、介護度が高い方が優先度が高いとされていますので、現実的には介護度4と介護度5の入居者の方がほとんどです。

特養以外の施設に関しては、実際の経験ではなく調べた結果を表にしています。

認知症の人が入所できる介護施設

グループホームは、認知症の方に特化した施設なので入所している人はみんな認知症です。

認知症の症状を受け止めつつ、その人らしい生活が送れるように考えられた環境づくりがなされています。

入所後は、本人が役割を持ちながら落ち着いた生活を送れるよう支援されます。

しかし一方で、ご家族様が面会に訪れると混乱してしまうケースもあり、

あえて面会を制限したり、施設内への立ち入りを制限する方針をとるホームもあります。

このような取り組みは「本人の安定した暮らしを守るため」であり、事前に施設から方針の説明を受けることが一般的です。

少しでも不安に感じる点は遠慮せずにどんどん質問してください。納得のうえで施設を選ばれることが大切です。

相談から入居まで実際の流れ

入居を考え始めた人が最初にするのは「相談」です。

答えが出ないような相談でも大丈夫です。

今困っていること、解決できずに心に溜まっていることを介護の専門家に相談してみましょう。

厚生労働省が公表している介護施設の情報を調べてご自身で目星をつけたり

民間の施設紹介サービスを使う方法もあります。

今度は、施設側の人と話す番です。

ここでも困っていることはみんな相談しましょう。

どこで相談する時でも状況が詳しく見えた方がこの先のステップで良い方向に働きます。

施設の雰囲気を知るにはお試しが一番。

本人様が家以外で寝起きすることへの慣れの手順です。

急いでいる場合や必要ない時は受けないという選択肢もあります。

入居の話が本格的に動き出す段階です。

施設側が、本人様や家庭の状況を知り、これから一緒に介護していけるか検討を始める段階です。

③と④はセットで行われます。

施設の他職種を集めた会議の中で、入居を検討している人たちの状況が共有がされ、各部署から疑問点や予想される問題点などが話し合われます。最終的に施設全体の意見として、入居の可否が決定されます。

入居が本決まりになると、書類の準備が必要です。

ご本人様の健康チェックは必須で

医師の意見や健康状態が載った「診療情報提供書」を作成する必要がある施設が多いです。

書類作成費の負担もあります。

契約書を交わす。

重要事項説明書や管理規定の説明を受ける。

※⑤⑥⑦のあたりは順番が前後する事があります。

指定された範囲での必要物品を揃えて入居となります。

※有料老人ホームやグループホームは空きがあれば2週間ほどで入居可能です。

「入所=親不孝?」罪悪感を持つ必要はありません

施設に入所しても、親と会えなくなるわけではありません。多くの施設では毎日でも面会が可能です。

「見捨てるようで心苦しい…」「親不孝なのでは…」と感じる方は少なくありません。ですが、こう考えてみてください。

⚫︎在宅では一人きりで不安だった親が、施設なら安心して過ごせる

⚫︎家族は“つきっきり・考えっぱなしの介護”から解放され、“親子の時間”を取り戻せる

このような前向きなメリットを伝えることで、入所への抵抗感をやわらげられます。

また、施設に入った後も「本人らしい生活」を続ける工夫ができます。

好きな物を届ける、一緒に外出するなど、自由にできることは意外と多いのです。

入所前に確認しておきたいこと

施設によって方針が異なるため、以下の点は事前に確認しておきましょう。

- 面会可能な時間は?

- 外出・外泊のルールは?

- 食事は外でしてもOK?施設に持ち込む際のルールは?

- 介護保険外サービスの利用は可能か?

介護保険外サービスという選択肢

「特養(特別養護老人ホーム)に申し込みはしたけれど、いつ入れるかわからない……」 そんな出口の見えない不安を抱えているご家庭は、決して少なくありません。

ここで、少し「お金のリアルな話」をさせてください。

・🏢 特養(ユニット型個室)に入居した場合 ひと月の自己負担額:約14〜15万円

※従来型の多床室なら10万円前後ですが、現在は個室が主流です。

・🏠 在宅介護(要介護5・1割負担)の場合 ひと月の自己負担額:約4万円

注目していただきたいのは、この 「差額の約10万円」 の使い道です。

もし、この差額を「施設に入るまでの準備資金」として、在宅のうちから活用できるとしたらどうでしょうか?

「公的な介護保険サービス」に「自費のイチロウ」を賢く組み合わせる。 そうすることで、住み慣れた家でプロの助けを借りながら、穏やかに施設の空きを待つことができます。それは、ご本人の生活の質(QOL)を守るだけでなく、そばで見守るご家族の心に「ゆとり」を取り戻すための投資でもあります。

さらに、この選択には大きなメリットがあります。 在宅生活を支えてくれた「顔なじみのパートナー」に、そのまま施設入居後の見守りを依頼することもできるのです。

原則として、施設入所後は介護保険をすべて使い切ってしまうので、サービスの追加利用はできません。

しかし、保険外(自費)の民間サービスであれば併用が可能です。

・散歩が好きだったから時々散歩に連れて行ってほしい

・食事がゆっくりな方への個別サポートをしてほしい

・夜間に歩き回ってしまう時の見守りをお願いしたい

こうした「施設だけでは手が届きにくい。家族も時間が取れない部分」を、入居前から信頼関係を築いているスタッフがサポートしてくれたら、これほど心強いことはありません。

特に環境が激変する入居直後は、誰もが混乱しがちです。そんな時、「いつものあの人が来てくれる」という安心感は、ご本人にとって何物にも代えがたい支えになります。

介護資格保有のスタッフが対応します

そんな「施設+α」のケアを叶えるのが、自費訪問介護サービス「イチロウ」です。

1回きりの利用もOK: 初期費用ゼロ。まずは入居前のスポット利用から始められます。

アプリだけで完結、契約などに予定を空ける必要がなく、業界を率いる存在なのでおすすめです。

迷ったら一度、無料相談だけでも試してみましょう。

\一人ひとりにコンシェルジュがつくから安心/

ヘルパー1万人以上・8万回以上利用されている実績と信頼

まとめ

- 親が施設を嫌がるのは自然な反応。気持ちに寄り添うことが大切。

- 説明は「家族の安心」ではなく「親の安心」のために伝える。

- 認知症で説明が難しい場合はデイサービスやショートステイを活用して慣れてもらう。

- 施設の種類と費用・期間を把握し、見学や体験を経て選ぶ。

- 入所後も毎日会えるので「別れ」ではなく「安心の選択」。

- 介護保険外サービスを上手に活用して本人の環境変化のストレスを最小限に。

いかがだったでしょうか。介護は長期戦です。

悩み事をそのままにしないで、相談できるところにどんどん悩みを打ち明けてくださいね。

皆さんの介護ライフが充実したものとなります様に。

コメント