特養では、施設の体制やサービスの内容によって「加算」と「減算」という仕組みがあります。

加算は、国が「この取り組みをすると入居者さんの生活がもっと良くなる」と考えているものを施設が行ったときに、施設への報酬を上乗せする仕組みです。

減算は、国が定めた最低限のルールを守らなかったときに、報酬を減らす仕組みです。

つまり、加算=ボーナス(がんばった施設へのごほうび)

減算=ペナルティ(ルールを守らない施設への減点)というイメージです。

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。国の介護保険制度の仕組み

国はこの仕組みを通じて「もっと良いサービスをしてね」「これだけは必ず守ってね」と施設に働きかけているのです。

下の図は加算のお金の流れを簡単に表したものです。

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。国の介護保険制度の仕組み

ご家族様にとっては、加算が多い施設=体制が整っていて安心できるサイン、

逆に 減算がついている施設=注意して確認すべきサイン となり、施設選びの大切な指標になります。

この記事では、特養の主な加算をできるだけわかりやすく解説します。

「この施設に入ったらどんな生活水準になるのか」をイメージするヒントにしていただければ幸いです。

かなり情報量が多いので、加算ごとのパートで必要な情報だけ探して下さいね。

特養選びを具体的に進めたい方は、厚労省の介護サービス情報公表システムを利用すると、施設ごとの加算の状況が調べられます。

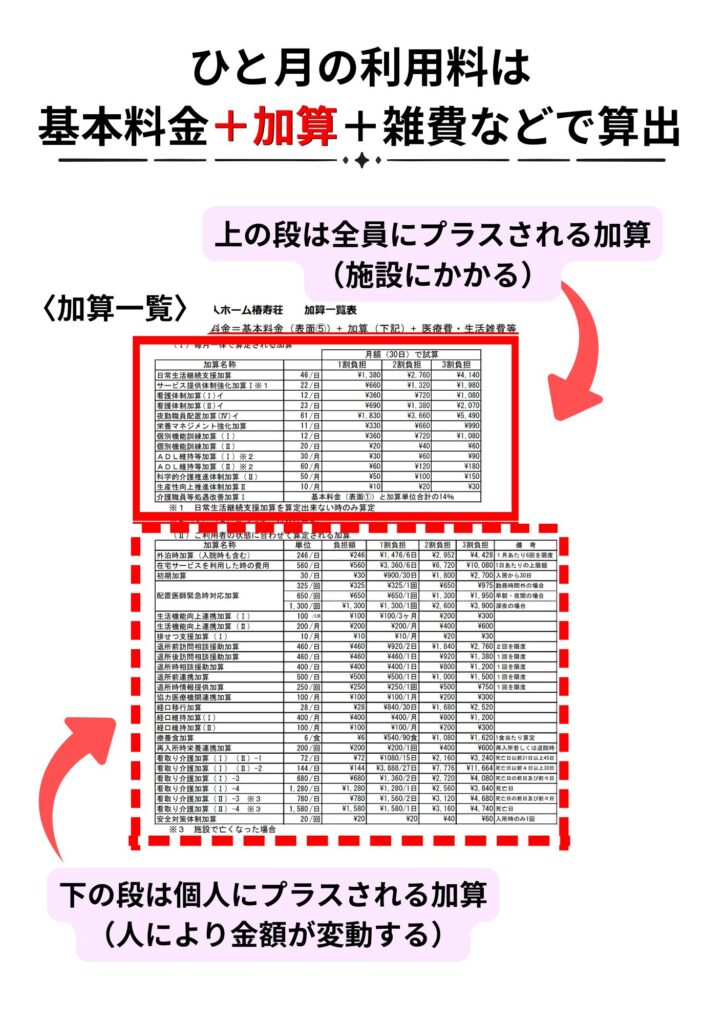

ある特養の加算一覧表(実物)

実際の特養「特別養護老人ホーム椿寿荘」さんの加算一覧表を元に解説します。

このように、加算には大きく分けて2種類あります。

・施設全体にかかるもの

例:「職員を何人配置しているか」など。

これは入居者全員に毎月かかる費用になります。

・個人にかかるもの

例:「今月は看取りの対応をした」「口から食べる力を引き出す取り組みをした」など。

必要になった人にだけに追加でかかる費用です。

つまり、

基本利用料(介護サービス費・居室代・食費) に加えて、施設全体にかかる加算(施設ごとに変動)+ 個人ごとにかかる加算が合計されて、実際の月額費用になります。

私が生活相談員をしていた頃、電話で「月にいくらかかりますか?」とよく聞かれました。

しかし実際には、加算の部分が人によって大きく変わるため、正確な数字は入居が始まってからでないと出せません。

そのため、説明のときは「おおよそ○万円に加えて、加算分としてプラス2,000円程度を見込んでください」などと、ざっくりお伝えするしかありませんでした。

夜勤職員配置でみる「減算と加算」の具体的な説明

それでは、加算と減算の具体的な例を見てみましょう。

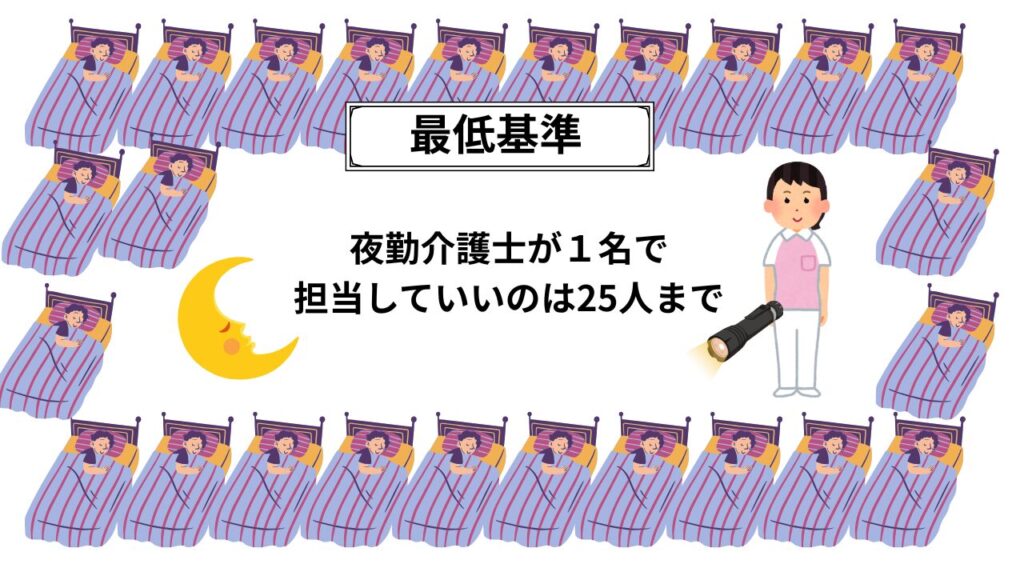

夜勤職員配置での🟥 減算(マイナス評価)

夜勤の人数が 最低基準(入所者さん25人につき職員1人)を下回る と、国からの施設への報酬が減らされます。

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。夜勤職員配置

例:入居者が26人で、職員が1人しかいない → 減算❌

➡︎減算がある施設は、夜中にナースコールを押してもすぐ来てもらえない、職員が多忙でストレスを溜めている、人がいなくて体調が悪くても出勤している。などの悪循環に陥っている可能性が高いです。

夜勤職員配置での🟩 加算(プラス評価)

基準よりも手厚い夜勤体制や工夫をしていると、報酬が上乗せされます。

加算の例:

- 夜勤の人数を多めに配置している、できている⭕️

- 見守りセンサーやカメラを導入し、安全確認を強化している⭕️

- 夜勤職員が研修を受けて、対応力を高めている⭕️

➡︎加算がある施設は、夜間に限らず全体を通して職員の数が足りている。労働環境を改善している可能性が高いです。

夜勤職員配置をまとめると

- 「25人に1人」が最低ルール

- 守れないと減算(サービスの質が低いサイン)

- 手厚くすると加算(安心できる施設)となります。

夜勤配置に限らず、施設はできるだけ多くの加算を取ろうと努力するので、その分ケアの体制や環境が自然と良くなっていくように設計されているのです。

ここからは、主な加算をいくつか取り上げてご紹介します。

「この加算についてもっと詳しく知りたい!」というものがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。追記していけるかもしれません。

ペナルティ:減算

このパートは、施設がルールを守れていなくて、国からの介護報酬を減らされるの場合の解説です。

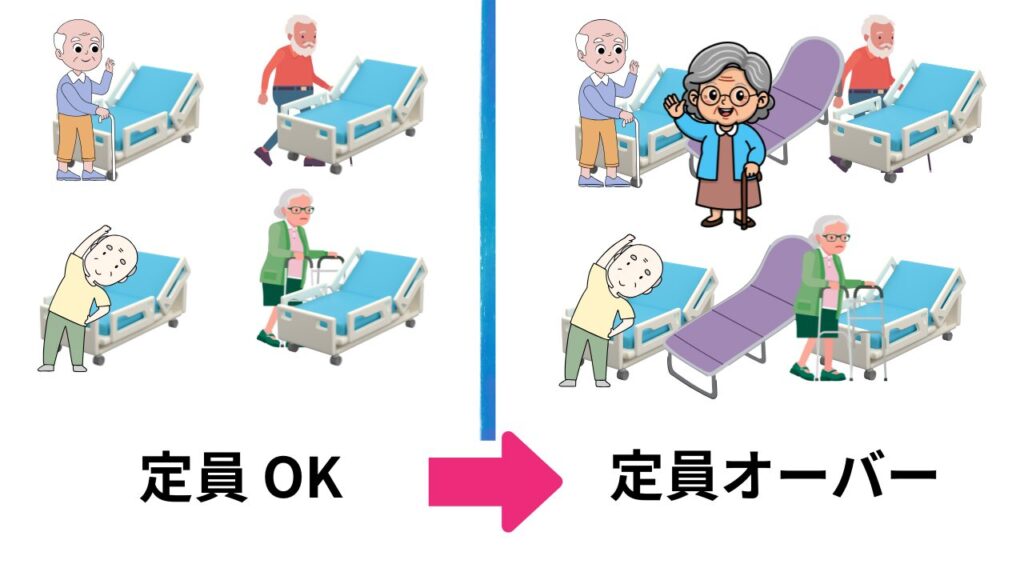

定員超過利用減算

何?:入居者数が定員を超えてしまうと、施設への報酬が減らされる。

意味:ベッド数以上に人を詰め込む施設は、入居者の生活環境が悪化する(プライバシーが守られにくい)恐れがあるから

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。定員超過利用減算

人員基準欠如減算

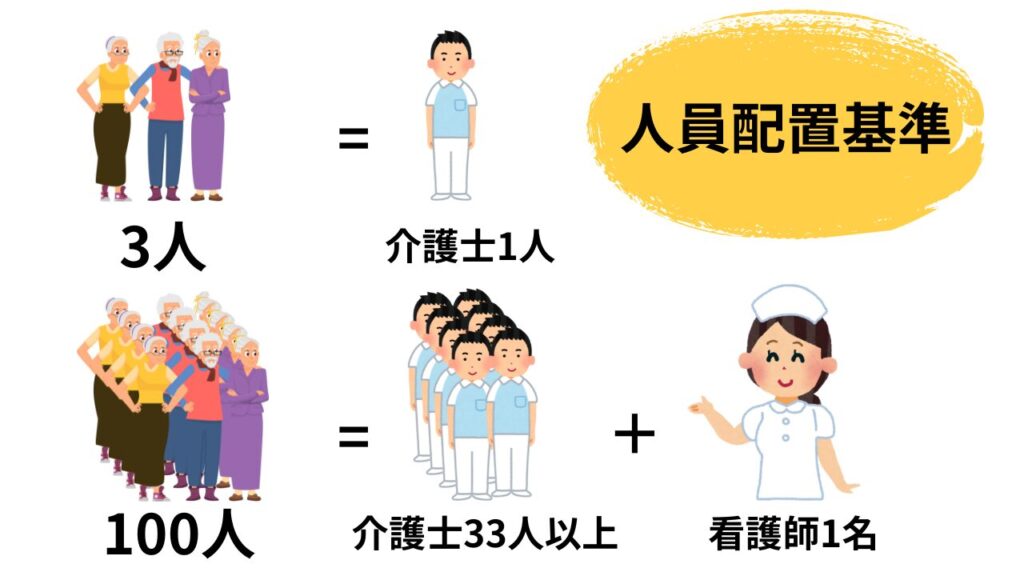

何?:介護職員や看護職員が国の基準より少ない場合に減算される。

最低基準:入居者3人に職員1人(※常勤換算)、入居者100人に看護師1人以上。

意味:基準を満たさない施設は「人手不足」でケアが遅れがち。

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。国の介護保険制度の仕組み

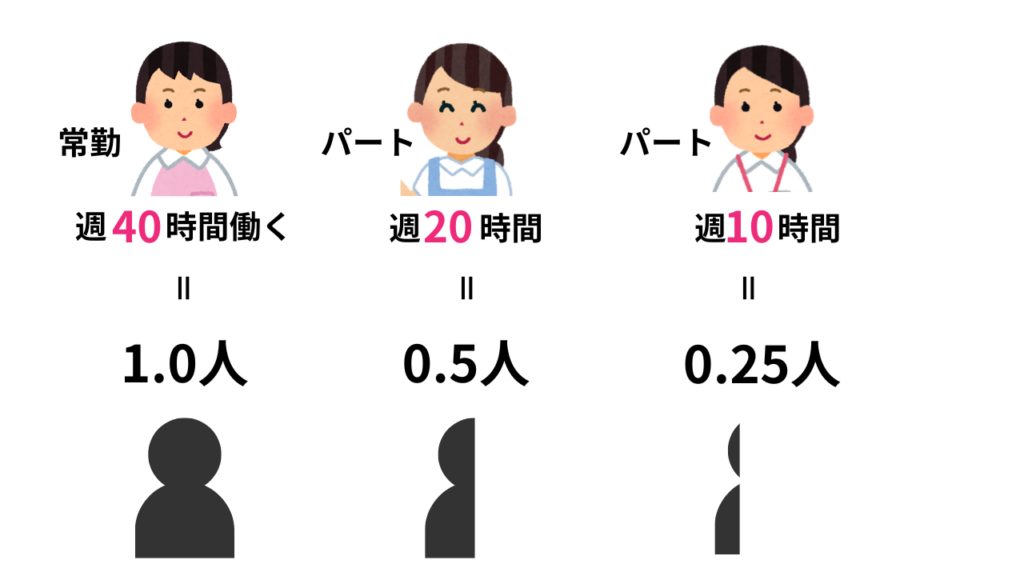

※常勤換算とは?

🔔基本の考え方

⚫︎フルタイム(常勤)で働いている職員を「1.0」として数える方法です。

⚫︎パートや短時間勤務の職員も、勤務時間を足して「常勤1人分」に換算します。

🔔具体例

常勤(週40時間勤務)の職員 → 1.0人

週20時間勤務のパート職員 → 0.5人

週10時間勤務のパート職員 → 0.25人

これらを合計して「33人分以上」になれば、人員基準を満たしているとカウントされます。

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。常勤換算とは

💡ポイント

雇っている人数そのものではなく、実際の勤務時間で計算する。

たとえば「60人雇っていても、ほとんどが短時間勤務」なら基準を満たせないこともある。

逆に「30人しか雇っていなくても、全員がフルタイム」なら33人分を超える場合もある。

身体拘束廃止未実施減算

何?:入居者をベッドに縛る・車椅子にベルトを巻くなどの「身体拘束」を減らす取り組みをしていない施設は減算。

背景:拘束は入居者の尊厳を奪うため、国は減らす方向を強く求めている。

意味:取り組みがない施設は「拘束が当たり前」になっている恐れ。

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。身体拘束廃止未実施減算

“動けないように縛る”のは例外的にしか許されません。拘束廃止の努力をしていない施設は避けましょう。

安全管理体制未実施減算

- 何?:事故やトラブルを防ぐ安全管理委員会やマニュアル整備をしていないと減算。

- 意味:安全対策を軽視している施設は、転倒や誤薬などの事故リスクが高まる。

「安全管理が不十分な施設は、入居者の命や健康に関わるリスクが大きいです」

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。安全管理体制未実施減算

ボーナス:加算 毎月算定(施設にかかるもの)

ここからは、国が「この取り組みをすると入居者さんの生活がもっと良くなる」と考えているものを施設が行ったときに、施設への報酬を上乗せする仕組みの解説です。

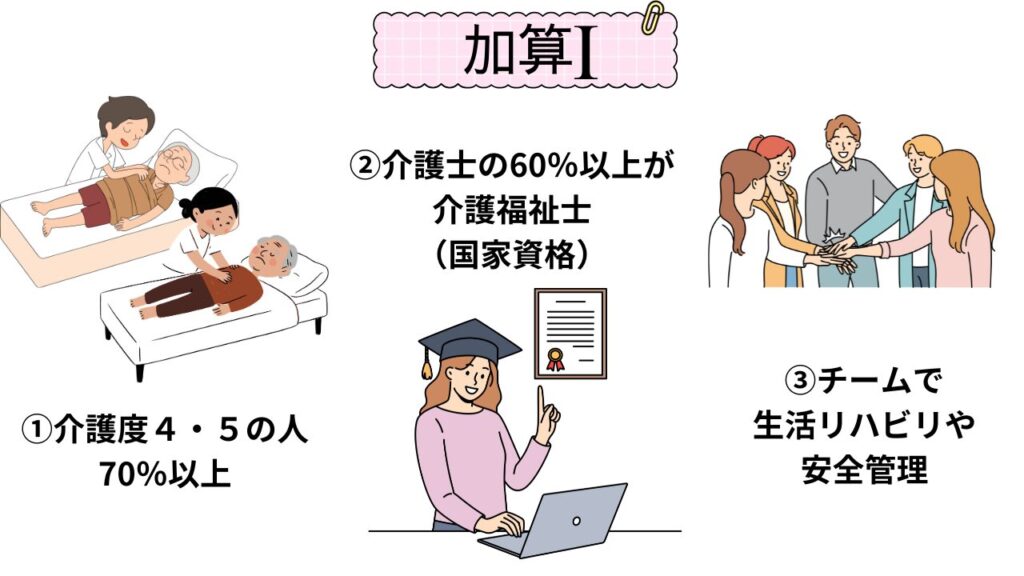

日常生活継続支援加算とは?

🟩 どんな加算?

在宅での介護が大変な人「重度の要介護者(要介護4・5や認知症が進んだ方など)」を

積極的に受け入れている施設に対して、国がプラスの報酬を出す仕組みです。

🟩加算の条件(ざっくり)

施設がこの加算を取るには、以下のような条件があります。

①入居者の中で介護度4、5が7割以上など重度の方の割合が高い。

② ※介護福祉士の割合が高い(職員体制がしっかりしている)

※介護福祉士は介護分野で唯一の国家資格で専門知識や技術を学んだプロです。

ヘルパーは現場で働く介護スタッフ(無資格でも可能な場合もある)。そのため介護福祉士が多く配置されている施設は、より安心して生活できる体制があると評価され、加算額も大きくなります。

③職員がチームで生活リハビリや安全管理を行っている。

プロ集団が、大変な仕事をたくさん請け負う感じですね。

🟩入居者が実際に支払う金額(自己負担1割の場合)

介護報酬は「単位」で表され、約10円×単位で円に換算されます(地域により差あり)。

そのうち入居者さんが実際に負担するのは1〜3割です。

⚫︎加算(Ⅰ):36単位/日 =厚労省が定める上記の3つの基準を全て満たす「評価の高い施設」に認められる加算。

職員配置や介護福祉士の割合などが充実しており、安心感がある。

→ 約365円/日 → 30日で約1.1万円

➡︎ 自己負担=月 約1,100円

⚫︎加算(Ⅱ):6単位/日 =全ての基準を満たさなくても、一定の体制があれば認められる。

ただし金額は小さく、「最低限の評価」という位置づけ。

→ 約61円/日 → 30日で約1,800円

➡︎ 自己負担=月 約180円

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。日常生活継続支援加算

🟩まとめると

Ⅱ=最低限の体制は整っている施設

Ⅰ=専門職が多く配置されていて安心できる体制 という見方ができます。

サービス提供体制強化加算とは?

🟩 どんな加算?

介護職員の 資格や経験 に応じて施設に報酬が上乗せされる仕組みで、国家資格の介護福祉士や、勤務年数の長いベテラン職員が多い施設ほど高い区分になります。

🟩区分と金額の目安

⚫︎区分Ⅰ(22単位/日) ➡︎職員の70%以上が介護福祉士

1日 約220円 → 30日で約6,600円

自己負担1割:月 約660円

⚫︎区分Ⅱ(12単位/日). ➡︎60%

1日 約120円 → 30日で約3,600円

自己負担1割:月 約360円

⚫︎区分Ⅲ(6単位/日). ➡︎50%

1日 約60円 → 30日で約1,800円

自己負担1割:月 約180円

同じ「サービス提供体制強化加算」が算定されていても、区分によって施設の質には差があります。

どの区分なのかを見ることで、有資格者や経験豊富な職員が多い施設かどうかを見極める材料 にできます。

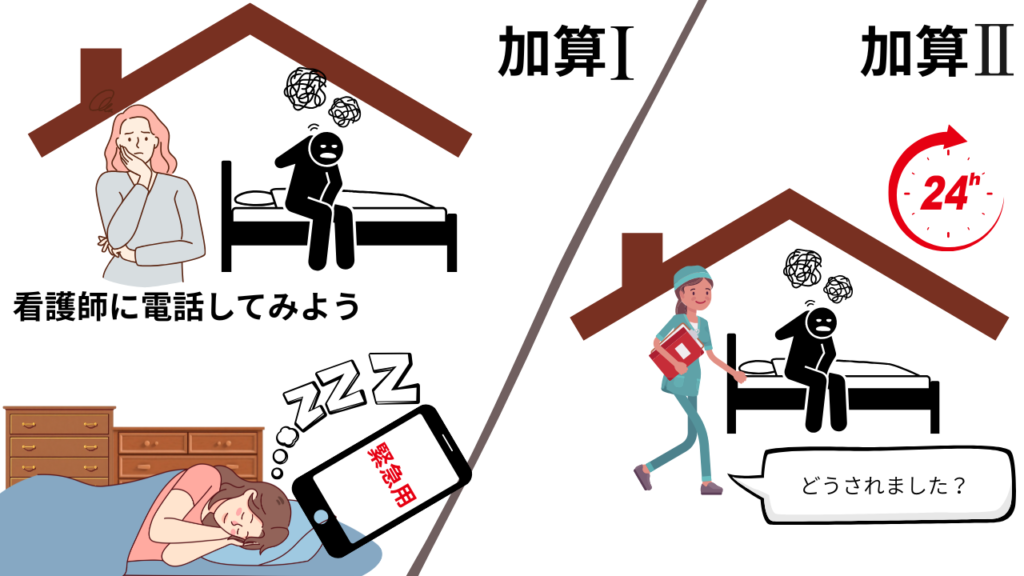

看護体制加算とは?

🟩 どんな加算?

看護師の配置体制を整えると、国から報酬が上乗せされる仕組みです。

看護師が多い(そばに長くいてくれる)ほど、入居者さんの体調変化にすぐ対応できる安心感があります。

🟩 加算の区分と内容

⚫︎看護体制加算(Ⅰ)

日中だけでなく、夜間・休日もオンコール(電話待機)で看護師が対応できる体制

➡ 1人1日あたり 4単位

⚫︎看護体制加算(Ⅱ)

さらに体制が手厚く、24時間看護師が常駐している施設

➡ 1人1日あたり 8単位

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。看護体制加算

⚫︎加算Ⅰ(4単位/日) ➡︎ 夜間・休日もオンコール体制あり

1日 約40円 → 30日で約1,200円

自己負担1割:月 約120円

⚫︎加算Ⅱ(8単位/日) ➡︎ 24時間看護師常駐

1日 約80円 → 30日で約2,400円

自己負担1割:月 約240円

看護体制加算(Ⅰ)か(Ⅱ)かを見ると、その施設の“医療対応の厚さ”がわかります。

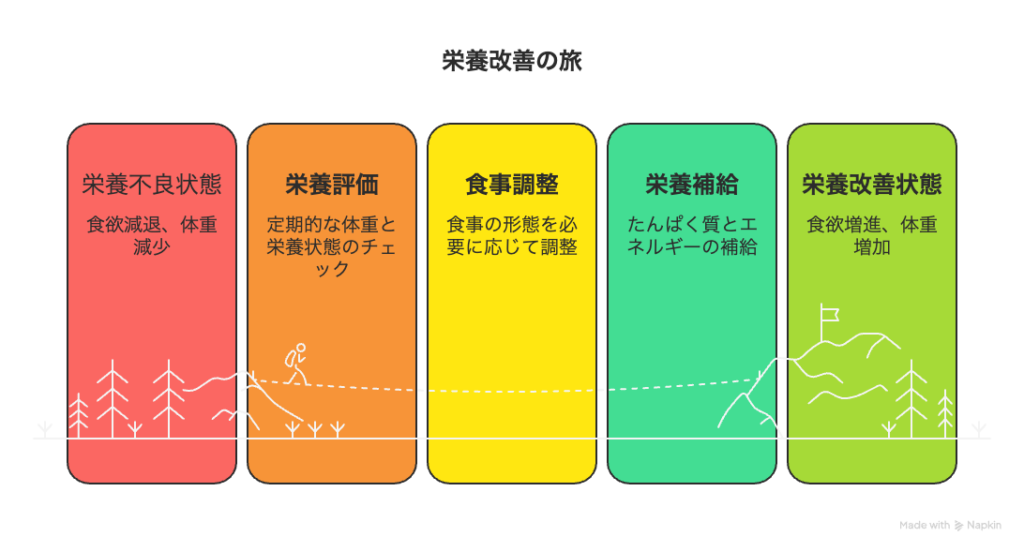

栄養マネジメント強化加算とは?

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。栄養マネジメント強化加算

🟩どんな加算?

高齢になると「食欲が落ちる」「体重が減る」「低栄養になる」ことがよくあります。

この加算は、管理栄養士が中心となって入居者さん一人ひとりの栄養状態をチェックし、食事や栄養管理を強化している施設に国が報酬を上乗せする仕組みです。

⚫︎定期的に体重や栄養状態をチェック

⚫︎必要に応じて食事の形態(刻み食・ミキサー食など)を調整

⚫︎衰弱や褥瘡(床ずれ)を防ぐために、たんぱく質やエネルギーの補給を工夫

⚫︎他職種(看護・介護・リハ)と連携する

🟩単位と費用の目安

⚫︎(14単位/日) ➡︎ 常勤管理栄養士を配置し、入居者ごとの栄養ケアを実施

1日 約140円 → 30日で約4,200円

自己負担1割:月 約420円

この加算を取っている施設は、「食べる力を守り、元気に生活できるように取り組んでいる」証拠です。

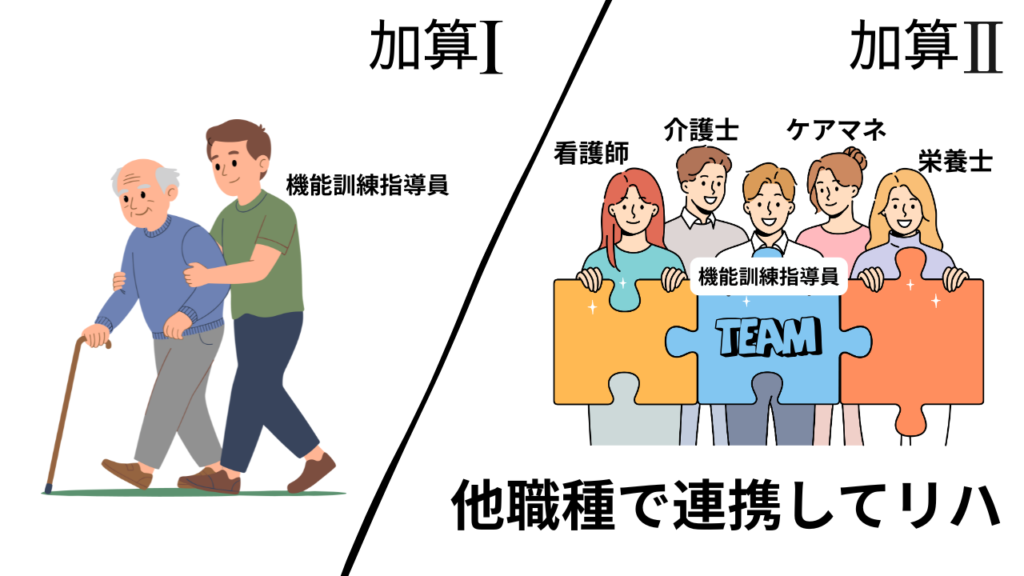

個別機能訓練加算とは?

🟩どんな加算?

リハビリの専門職(機能訓練指導員)が中心となって入居者さんごとに計画を立て、生活の中で体を動かすサポートをしている施設に対して国が報酬を上乗せする仕組みです。

🟩どんな取り組みがあるの?

- 立ち上がりや歩行練習

- 食事を自分で口に運ぶ練習

- 着替えや洗面をできる範囲で続ける工夫

➡︎「病院のようなリハビリ」というより、生活リハビリ=普段の生活を通して機能を維持することが中心です。

🟩単位と費用の目安

⚫︎加算Ⅰ(12単位/日) ➡︎ ※機能訓練指導員が計画を立て、日常生活を通してリハビリを実施

1日 約120円 → 30日で約3,600円

自己負担1割:月 約360円

⚫︎加算Ⅱ(20単位/日) ➡︎ 看護師や介護職員など多職種と連携して、より計画的・継続的にリハビリを実施

1日 約200円 → 30日で約6,000円

自己負担1割:月 約600円

※機能訓練指導員とは?

🟨どんな人?

特養やデイサービスなどで、入居者さんの体の機能を維持・改善するためにリハビリを計画・指導する専門職です。

🟨具体的にはどんな職種がなれるの?

- 理学療法士(PT)

- 作業療法士(OT)

- 言語聴覚士(ST)

- 看護師

- 柔道整復師

- あん摩マッサージ指圧師

これら国家資格を持つ人が「機能訓練指導員」として配置されます。

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。個別機能訓練加算

この加算を取っている施設は、「入居しても体をできるだけ動かし、生活の自立を支える」 取り組みをしているサインです。

寝たきりにならず、今できることを維持するための安心材料になります。

ADL維持等加算とは?

🟩 ADLってなに?

ADL(Activities of Daily Living)とは、食事・トイレ・着替え・移動など、毎日の生活に欠かせない動作のことです。

「自分でできることをどれだけ続けられるか」を測る目安になります。

🟩 どんな加算?

ADL維持等加算は、入居者さんのADLが大きく下がらず、できることを維持できている施設を評価して、国が報酬を上乗せする仕組みです。

🟩 職員の裏側の努力(ここがポイント!)

ADLを測るのに使うのは バーセルインデックス(10項目のチェック表)。

- 食事、トイレ、着替え、歩行など 10項目 を一人ひとり評価

- 3か月ごとに再評価して記録

- その結果を国に報告

例えば 入居者100人の特養なら:

- 10項目 × 100人 = 1,000項目 をチェック

- これを 3か月ごとに更新

- 年間で 4,000項目以上 の記録・集計が必要

これは職員にとって大きな負担ですが、その分「入居者さんを寝たきりにさせないための努力」が見える加算だと言えます。

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。ADL維持等加算

🟩 単位と費用の目安

⚫︎加算Ⅰ(6単位/日) ➡︎ 30%以上の入居者さんのADLを維持できた施設

1日 約60円 → 30日で約1,800円

自己負担1割:月 約180円

⚫︎加算Ⅱ(3単位/日) ➡︎ 20%以上の入居者さんのADLを維持できた施設

1日 約30円 → 30日で約900円

自己負担1割:月 約90円

ADL維持等加算=“寝たきりにさせない取り組みをしている施設に与えられる評価”と考えると良いでしょう。

科学的介護推進体制加算とは?

介護は「経験や勘」に頼る部分が多いと言われてきました。

そこで国は、入居者さんの体の状態やケアの内容をデータとして集め、科学的に分析して介護の質を高めていく取り組みを進めています。

この加算は、施設がその仕組みに参加していると評価され、国から報酬が上乗せされる制度です。

🟩どんなことをしているの?

- 入居者さんの体の状態(栄養状態、ADL、口腔、排せつなど)を定期的に記録

- 記録したデータを CHASE(チェイス) という国のシステムに送信

- 集めたデータを分析し、より良い介護方法にフィードバック

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。科学的介護推進体制加算

🟩単位と費用の目安

⚫︎(40単位/月) ➡︎ 施設がデータ収集・報告を行い、科学的介護に取り組む

1か月 約400円

自己負担1割:月 約40円

この加算を取っている施設は、国のデータベースに参加し、科学的根拠に基づいた介護に取り組んでいるということです。

生産性向上推進体制加算とは?

介護の現場では「人手不足」が大きな課題です。

そこで国は、ICT(情報機器)や介護ロボットなどを導入して、少ない職員でも安全に効率よく介護をできるように工夫している施設を評価する仕組みを作りました。

それが「生産性向上推進体制加算」です。

🟩どんな取り組み?

- タブレットやセンサーを活用して記録を効率化

- 見守りセンサーで夜間の巡視を減らす

- 移乗支援機器や介護ロボットで腰痛予防

➡︎職員の負担を減らし、その分入居者さんに向き合える時間を増やす狙いがあります。

🟩単位と費用の目安

⚫︎加算Ⅰ(3単位/日) ➡︎ ICTやロボットの導入を始め、職員の働きやすい環境を整備している施設

1日 約30円 → 30日で約900円

自己負担1割:月 約90円

⚫︎加算Ⅱ(6単位/日) ➡︎ さらに進んで、導入した機器を実際に活用し、生産性向上の効果を出している施設

1日 約60円 → 30日で約1,800円

自己負担1割:月 約180円

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。生産性向上推進体制加算

導入したり、環境を整備している段階は加算Ⅰで、それを使いこなして生産性が向上したら加算Ⅱがもらえる。

この加算を取っている施設は、職員が余裕を持って介護にあたれる体制を作っている サインです。

職員が疲弊しにくい=結果的に入居者さんにとっても安心できる環境になります。

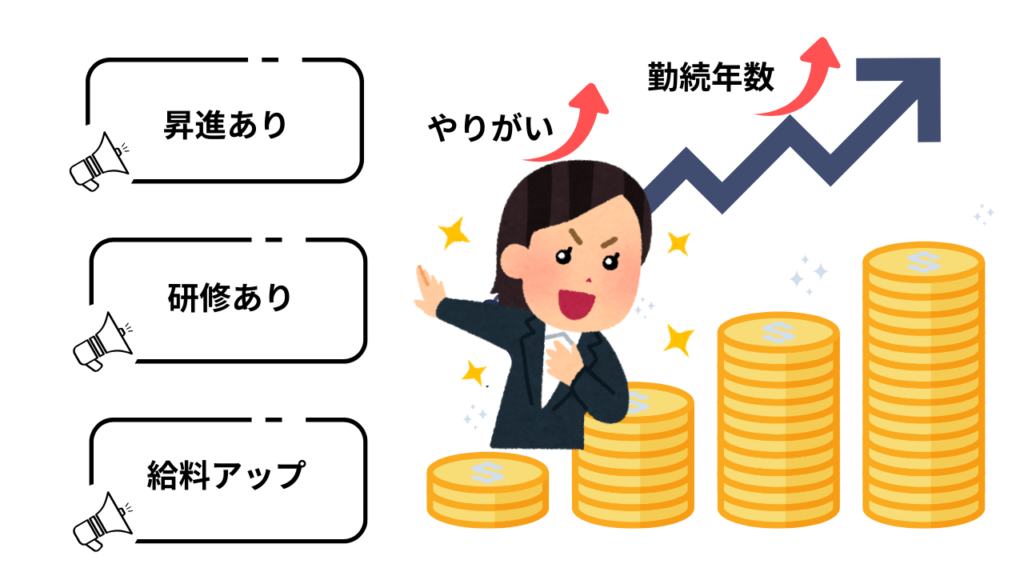

介護職員等処遇改善加算とは?

🟩どんな加算?

介護の現場で働く人たちのお給料や待遇をよくするために、国が報酬を上乗せする仕組みです。

この加算は「もらった分をきちんと職員のために使う」というルールがあります。

主なルール(3つの柱)

1️⃣ 処遇改善手当はお給料に充てることが義務

加算で増えたお金は、必ず職員の賃金や手当に回さなければなりません。

「国からのお金がちゃんと職員に届く仕組み」です。

2️⃣ キャリアパス要件(昇進や研修の仕組み)

「経験を積めば昇進できる」「研修でスキルアップできる」など、職員が将来を描ける体制を整えること。長く働ける安心感につながります。

3️⃣ 職場環境等要件(働きやすさ改善)

シフトの工夫や休みやすさ、ICT導入などで負担を減らすこと。

働きやすい環境が整うと、結果的に入居者さんへのケアも安定します。

🟩単位と費用の目安

⚫︎加算Ⅰ(利用料金の約14%上乗せ) ➡︎ 職員配置やキャリアアップの仕組みが整っている施設

月の利用料が15万円なら、約2.1万円が加算

自己負担1割:月 約2,100円

⚫︎加算Ⅱ(利用料金の約10%上乗せ) ➡︎ 加算Ⅰほどではないが、処遇改善の仕組みを導入している施設

月の利用料が15万円なら、約1.5万円が加算

自己負担1割:月 約1,500円

処遇改善加算=“職員にしっかり投資することで、結果的に入居者さんも安心できる”仕組みです。

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。介護職員等処遇改善加算

ボーナス:加算ご利用者の状態に合わせて算定(個人にかかるもの)

入院又は外泊時費用とは?

特養に入居していても、「時々は家に帰りたい」「家族と旅行に行きたい」という希望はあります。

また、入院して施設を離れることもあります。

外泊時加算とは、入居者さんが施設を一時的に離れても、その部屋を確保し続けるために発生する費用のことです。

🟦どうしてお金がかかるの?

- 入居者さんが不在でも「お部屋」は確保されています。

- 職員が服薬や体調管理など、戻ってくるための準備やフォローをしています。

そのため「外泊中でも施設側にコストがかかっている」ことを国が評価しているのです。

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。入院または外泊時費用

🟦単位と費用の目安

⚫︎外泊時加算(246単位/日)

1日 約2,460円

自己負担1割:1日 約246円

たとえば3日間の外泊なら、自己負担は 約740円程度 です。

🟦要点

外泊時加算が算定できるのは、連続30日以内の外泊(入院を含む)の場合です。

もしそれ以上の長期間になると「退所扱い」とされる場合があります。

実際の運用としては、施設は「在籍管理費」としてこの加算を請求し、利用者は 外泊した日数分の自己負担(1〜3割) を支払う仕組みになっています。

特に入院が長引くケースでは、「外泊時加算」を活用しながら、いわゆる 3か月ルール や入院期間に関する施設基準との調整が必要になることがあります。

外泊時加算=“入居者が不在でもお部屋を確保するための費用”です。

特養に住んでいても「在宅サービス」を使うことがある?

特養に入居していても、

外部の病院に通院するときに「訪問リハビリ」を併用する、ご家族が一時帰宅を望んで「訪問介護」を利用する。といったケースがあります。

このように 施設外の介護サービスを組み合わせて使った場合、特養での利用料とは別に「在宅サービス分の費用」がかかります。

🟦単位と費用の目安

- 訪問リハビリ(20分ごとに約300単位)

➡︎自己負担1割なら 20分で約300円 - 訪問介護(身体介護20分未満=約167単位)

➡︎自己負担1割なら 約170円

※サービス内容・時間によって変わります。

🟦 実務ポイント

- 在宅サービスを使うときは、施設のケアマネージャーと外部サービスのケアマネージャーの調整が必要になります。

- サービスの併用が可能かどうかは、市町村や施設の方針によって変わるため事前確認が大切です。

- 医療ニーズが高い方は、訪問看護を組み合わせるケースが多いです。

「施設に入っているから、もう外部サービスは使えない」というわけではありません。

必要に応じて在宅サービスを併用できるので、生活やリハビリの幅を広げられるのがメリットです。

初期加算とは?

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。初期加算

🟦どんな加算?

特養などの施設に入居した直後は、職員がご本人やご家族の生活習慣を把握したり、環境に慣れてもらうためのサポートが必要です。

たとえば「食事はどんな形態が良いか」「お風呂やトイレはどう介助すると安心か」を確認しながら生活を整えていきます。

このような 入居直後の手間や負担を評価するための仕組みが「初期加算」です。

🟦単位と費用の目安

⚫︎(30単位/日) ➡︎ 入居から30日間まで算定

1日 約300円 → 最大で約9,000円

自己負担1割:月 約900円

「入居したばかりで不安…」という時期に、職員が手厚く対応してくれることを保証する仕組みです。

配置医師緊急時対応加算とは?

🟦どんな加算?

特養などの施設には、ふだんから「配置医師」がいます。

でも、夜間や休日など医師が不在のときに体調が急変したらどうなるのか、不安ですよね。

配置医師緊急時対応加算は、医師がいない時間帯にどのような緊急対応をとれる体制があるかを国が評価し、報酬を上乗せする仕組みです。

🟦体制による違い

- 日中帯(医師が基本的にいる時間)

→ 体調変化があればすぐ診てもらえるので加算は小さい - 夜間・休日(医師が不在の時間)

→ 看護師が常駐し、オンコールで医師につなげる仕組みがあれば加算が算定可能

→ 体制が手厚いほど加算額が大きくなる

🟦単位と費用の目安

(※厚労省告示ベースの一般例)

⚫︎ 日中の緊急時対応:50単位/日(約500円、自己負担1割=50円)

⚫︎ 夜間・休日の緊急時対応:100単位/日(約1,000円、自己負担1割=100円)

実際には「施設に医師が常勤しているか」「オンコール体制があるか」で細かく分かれます。

この加算を取っている施設は、「夜間や休日でも緊急時にすぐ対応できる仕組みがある」サインです。

医師がすぐに駆けつけるのか、看護師がまず診て医師に連絡するのか、体制を確認すると安心できます。

生活機能向上連携加算とは?

🟦どんな加算?

この加算は、リハビリの専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など)が外部から関わり、入居者さんの生活機能を高める取り組みをしている施設に与えられます。

- 専門職が施設を訪問して入居者さんを評価

- ケアプランに「どうすれば生活機能を維持できるか」を反映

- 職員にアドバイスし、日常生活で実践できるように支援

たとえば「立ち上がり動作の工夫」「食事姿勢の調整」など、普段の生活に密着した改善が行われます。

🟦単位と費用の目安

⚫︎加算Ⅰ(200単位/月) =3か月に1回以上の定期訪問+計画的な助言

1か月 約2,000円

自己負担1割:月 約200円

⚫︎加算Ⅱ(100単位/月) =加算Ⅰ以下の頻度・限定的な関与

1か月 約1,000円

自己負担1割:月 約100円

⚠️似たような加算

「生活機能向上連携加算」と「個別機能訓練加算」は似て見えますが、役割と対象が違います。

個別機能訓練加算 → 「施設の職員が入居者さんに直接リハをする」

生活機能向上連携加算 → 「外部リハ専門職が職員にアドバイスして仕組み全体を改善する」

両方を算定している施設は“直接リハもあるし、外部の専門職ともつながっている”ので、特養にしては珍しいリハビリに手厚い施設かも知れません。

排せつ支援加算とは?

🟦どんな加算?

入居者さんが「できる限りトイレで排せつできるように」支援している施設を評価する仕組みです。

単におむつに頼るのではなく、トイレに行く力を維持・回復することを目的としています。

🟦どんな取り組み?

- 入居者さんの排せつ状況を詳しく評価(アセスメント)

- 個別の排せつ支援計画を作成

- 実際にトイレでの排せつを練習・支援

- 成果が出た場合は、さらに高い評価が得られる

🟦単位と費用の目安

⚫︎加算Ⅰ(10単位/日) =計画を立てて支援に取り組んでいる段階

1日 約100円 → 30日で約3,000円

自己負担1割:月 約300円

⚫︎加算Ⅱ(100単位/日) =実際にトイレで排せつできるようになった成果がある段階

1日 約1,000円 → 30日で約30,000円

自己負担1割:月 約3,000円

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。排泄支援加算

ただし、加算Ⅱを算定できている施設は実際には少ないのが現状です。

トイレでの排せつが自立するまでには、ご本人の身体機能・認知機能・生活リズムなど多くの条件が影響するため、成果として数字に残すのは難しいのです。

そのため、多くの施設では「計画を立てる段階」である 加算Ⅰの算定が中心 になっています。

退所に関する加算

特養を退所するときにも、いくつかの加算が関わります。

目的はいずれも「施設を出たあとも、入居者さんが安心して生活を続けられるように支援すること」です。

大きく分けて、退所前・退所時・退所後 のそれぞれの場面で算定される加算があります。

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。退所に関する加算

退所前訪問相談援助加算

退所が決まった際に、施設の職員(生活相談員や看護師など)がご自宅や転居先を訪問し、生活環境や必要な支援を確認する取り組みです。

玄関の段差やベッドの位置などを見て、生活がスムーズに始められるよう助言します。

- 単位:500単位/回(自己負担1割=約500円)

退所後訪問相談援助加算

退所後、実際に新しい生活が始まってから「困りごとはないか」を確認するために訪問する仕組みです。

退所後すぐの混乱を防ぎ、生活が安定するようサポートします。

- 単位:500単位/回(自己負担1割=約500円)

退所時相談援助加算

退所する際に、本人やご家族に対して生活上の注意点や今後の介護サービスの利用方法などを説明・相談する取り組みです。

書面や面談での引き継ぎを通して「退所したらどうすればいいのか」を明確にしてくれます。

- 単位:400単位/回(自己負担1割=約400円)

退所前連携加算

退所が決まったとき、居宅介護支援事業所のケアマネジャーや在宅サービス事業所と連携を図り、スムーズに引き継ぐ取り組みです。

在宅生活に戻ったらすぐに訪問介護が入れる」など、切れ目のない支援につながります。

- 単位:500単位/回(自己負担1割=約500円)

退所時情報提供加算

退所にあたり、医療機関やケアマネジャーに必要な情報(介護記録・健康状態・ケア内容など)を文書で提供する仕組みです。

情報を共有することで、退所後の支援がスムーズにつながります。

- 単位:400単位/回(自己負担1割=約400円)

🟦まとめ

このように「退所に関する加算」は、退所前の準備 → 退所当日の支援 → 退所後のフォロー に分かれています。

加算を算定している施設は「退所しても生活が途切れないように支える体制」を整えている証拠です。

退所後の生活に不安を感じるご家族にとって、大きな安心材料となります。

協力医療機関連携加算とは?

🟦どんな加算?

特養は医療機関ではないので、日常の診療や緊急時の対応には施設の外の病院などとの連携が欠かせません。

この加算は、特養が近隣の病院や診療所と正式に連携体制を結んでいることを評価する仕組みです。

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。協力医療機関連携課算

🟦どんな取り組み?

- 協力医療機関と協定を結び、定期的に診察や往診が受けられるようにする

- 緊急時の搬送・受け入れ体制を確保

- 医師や看護師と連絡を取り合い、入居者さんの健康状態を把握

たとえば「かかりつけ医が定期的に来る」「夜間に急変したらすぐ搬送できる病院と契約している」など

🟦単位と費用の目安

⚫︎協力医療機関連携加算:80単位/月

→ 約800円/月

→ 自己負担1割なら 月 約80円

🟦補足:誤解しやすいポイント

ただし、協力医療機関がある=毎日お医者さんが施設に来る、という意味ではありません。

実際には、

⚫︎定期的に訪問するのは週に数回〜月数回程度

⚫︎急変時はすぐに搬送先を受け入れてくれる、

もしくは別の大きい病院に搬送するかどうかを判断してくれる体制がある

という形が多いです。

つまり「施設にお医者さんが常駐している」わけではなく、必要なときにすぐ医療につながる仕組みが整っていることを示す加算なのです。

家族説明で「協力医療機関はどこですか?どのくらい来てくれますか?」と聞くと実態が分かりやすいですね。

経口移行加算 /日とは?

🟦どんな加算?

口から食べる機能が低下している入居者さんに対して、再び口から食べられるようにするための取り組みを評価する加算です。

胃ろうなど経管栄養の方が「経口摂取に移行する」ことを目標としています。

🟦どんな取り組み?

⚫︎医師・管理栄養士・看護師・介護士・言語聴覚士(「話す」「聞く」「食べる」といった、口や喉の働きに関わるリハビリの専門職)などがチームで関与する

⚫︎嚥下(飲み込み)評価や、食形態(食事の硬さや大きさ)の調整

⚫︎少量ずつ口から食べる試み

🟦単位と費用の目安

⚫︎ 経口移行加算:28単位/日

1日 約280円 → 30日で約8,400円

自己負担1割:月 約840円

「もう口から食べられない」と思っていた方でも、少しずつ経口摂取(口から食べる)に挑戦できる可能性があります。

ご本人の「食べる楽しみ」を取り戻すきっかけになる取り組みです。

経口維持加算とは?

🟦どんな加算?

口から食べられている入居者さんが、その力をできるだけ長く維持できるように支援している施設に与えられる加算です。

食べることは「栄養」だけでなく「楽しみ」でもあり、生活の質に直結します。

🟦どんな取り組み?

⚫︎嚥下機能(飲み込む能力)の定期評価

⚫︎食事姿勢や食形態(食事の硬さや大きさ)の工夫

⚫︎口腔ケア(口の中を清潔に保つ)との連携

⚫︎多職種(医師・看護師・管理栄養士・歯科医師・歯科衛生士など)の協力

🟦単位と費用の目安

⚫︎ 経口維持加算(Ⅰ):400単位/月 =基本的な取り組み(栄養士・看護師中心の支援)

→ 約4,000円/月

→ 自己負担1割:約400円

⚫︎ 経口維持加算(Ⅱ):100単位/月 =より専門的(歯科医師・歯科衛生士も関与)

→ 約1,000円/月

→ 自己負担1割:約100円

療養食加算とは?

🟦どんな加算?

入居者さんの持病や体調に合わせて、特別な食事(療養食)を提供している施設に与えられる加算です。

例:糖尿病食、腎臓病食、心臓病食、肝臓病食、貧血対応食など。

🟦どんな取り組み?

⚫︎医師の指示に基づいて、管理栄養士が献立を作成

⚫︎塩分・カロリー・タンパク質などを調整

⚫︎入居者さんごとに必要な栄養管理を実施

「みんな同じ食事」ではなく、その人の病状に合った食事を準備します。

🟦単位と費用の目安

⚫︎ 療養食加算:18単位/日

→ 約180円/日

→ 30日で約5,400円

→ 自己負担1割:月 約540円

この加算を算定している施設は、ただ食事を出すのではなく、医師と栄養士が連携して健康管理をしているというサインです。

🟦実施ポイント

提供できる療養食の種類は施設ごとに異なることと、栄養士が常勤でいない施設では難しい場合があります。

看取り介護加算とは

※引用の際は、出典として本記事へのリンクを貼っていただけますようお願いいたします。看取り介護加算

🟦どんな加算?

入居者さんが人生の最終段階に入ったとき、施設で最期まで穏やかに過ごせるように支える取り組みを評価する加算です。

病院に移らず、住み慣れた特養で最期を迎えることを望む方にとって、大切な仕組みです。

🟦段階的に変わる仕組み

看取り介護加算は「亡くなるまでの日数」に応じて、単位が段階的に変わります。

⚫︎死亡日45〜31日前:80単位/日

(自己負担1割=約8円)

⚫︎死亡日30〜4日前:160単位/日

(自己負担1割=約16円)

⚫︎死亡日3日前:680単位/日

(自己負担1割=約68円)

⚫︎死亡日前日・前々日:820単位/日

(自己負担1割=約82円)

⚫︎死亡日:1,650単位/日

自己負担1割=約165円)

日にちが近づくほど、ケアが濃くなるため加算も大きくなります。

🟦持ち直した場合

「看取り期」と判断されても、必ずしもすぐに亡くなるわけではありません。

中には体調が持ち直し、安定するケースもあります。

⚫︎持ち直した場合は、看取り加算の算定は中止されます。

⚫︎その後再び状態が悪化し、医師が終末期と判断すれば、改めて加算を再開できます。

つまり「看取り=すぐに亡くなる」ではなく、「最期に備えて手厚い体制に入った」と考えるのが正解です。

🟦医師の診断と家族の同意が必須

看取り介護加算を算定するには、必ず

- 医師が「終末期」と医学的に診断すること

- ご家族が看取り方針に同意すること

この2つが揃わなければ算定できません。

「医療的な根拠」と「ご家族の気持ち」の両方が大切にされる仕組みです。

最後に

ここまで、特養で算定されるさまざまな加算について解説しました。

加算は、施設がどんな体制や取り組みをしているかを知る大切な手がかりです。

「どんな職員がいるのか」「どんなサポートが受けられるのか」を数字や加算の有無から読み取ることで、より安心して施設を選ぶことができます。

この記事が、施設選びや入居後の暮らしを考える際に少しでも役立ち、入居者さんやご家族の生活がより豊かになるきっかけになれば嬉しく思います。

コメント