「高齢者見守りネットワーク」という言葉をご存じですか?

これは、地域の人やお店、行政が協力して、高齢者を日常的に見守る仕組みのこと。

もともと地域の助け合いから始まり、今では全国に広がっています。

近年、一人暮らし高齢者の増加により、徘徊や孤独死といった深刻な問題が増えています。そんな課題に取り組むために生まれたのが、このネットワークです。

実際の内容は自治体によってさまざま。この記事では事例を交えながら、その全体像をご紹介します。

仕組みの具体例

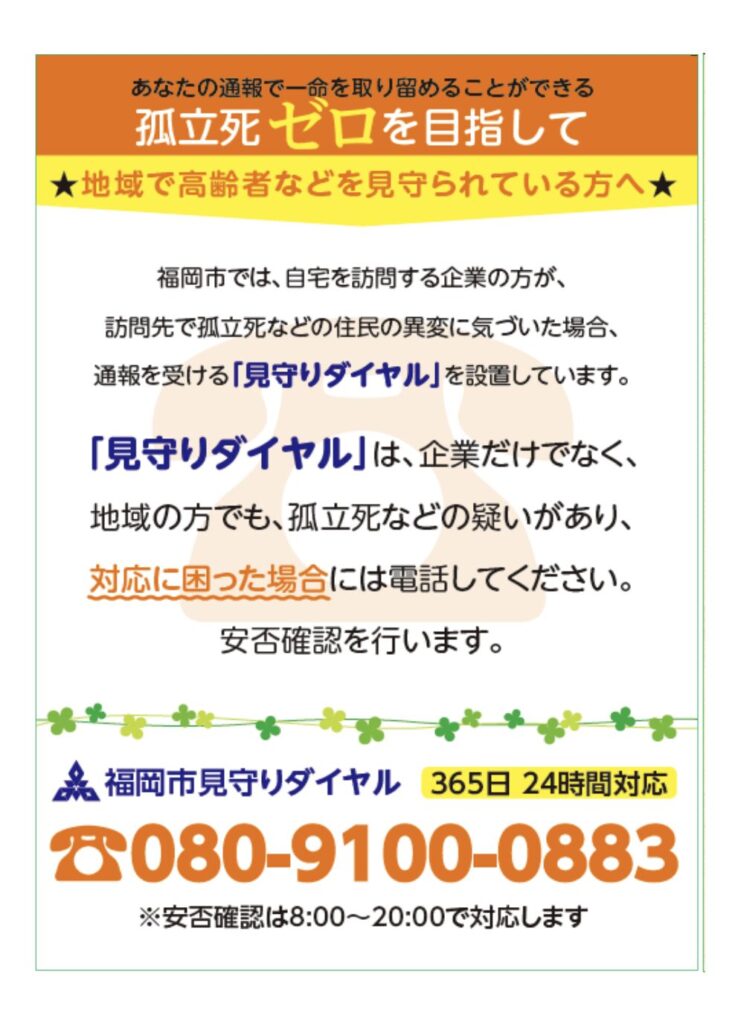

(1) 福岡市 26企業の社員が日常的に見守る

高齢者などの自宅を訪問する業務26社

(水道、光熱、郵便局、生命保険会社、ヤクルトなど)と提携して、

⚫︎郵便物が溜まっている

⚫︎洗濯物が干しっぱなしになっている など

孤立死などの疑いがある住民の異変に気づいた場合、「見守りダイヤル」への通報を協力するもので、日常的に高齢者の家を訪れる人々が「見守りの目」となることで、孤独死の防止に役立っています。福岡市見守り推進プロジェクト

⑵ 伊豆の国市 見守りシールで徘徊者をすばやく発見

はいかいするおそれのある人を対象としていて、

行方が分からなくなった時のための「見守りシール」による、はいかい者探索事業を平成30年度からスタート。

静岡県伊豆の国市では、認知症や徘徊の心配がある方に「見守りシール」を配布しています。本人や家族が申請できます。

シールはQRコード付きで、衣類用の耐洗ラベル30枚と暗所で光る蓄光シール10枚の計40枚入り。負担額は1セット380円。2セット目以降は自己負担ですがかなり安い印象です。

申請は市役所の長寿介護課で行い、利用が決定すると通知書や登録用紙が届きます。

それを持参して窓口へ行くとシールを受け取れ、発見時に連絡が届くメールアドレス(3件まで)の登録が必要です。

服や持ち物に貼ることで、行方不明時にQRコードから家族へ連絡でき、安心につながります。

街の人々も「QRコードのついたシールを見かけたらどう対応するか」を理解していて、地域ぐるみで高齢者を見守る仕組みが根付いてきています。伊豆の国市はいかい者探索事業

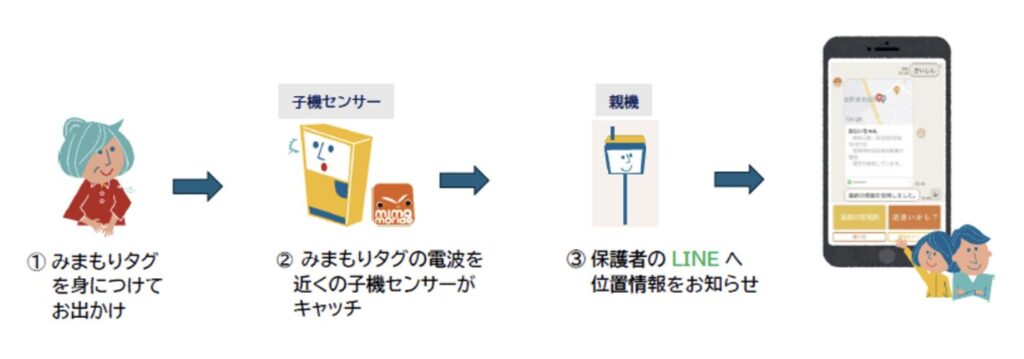

⑶ 宜野湾市 自販機でおでかけを見守る(ミマモライド)

「みまもライド」は、認知症などで徘徊のおそれがある人を、街全体で見守る仕組みです。

道まよいのおそれがある高齢者が、「みまもりタグ(発信機)」を身につけて外出した時に、

まちの中のみまもり自販機などの受信機の近くを通ると、その位置情報が保護者のLINEに通知されるシステムです。

自動販売機などで受信した位置情報の最新の場所が、保護者の携帯で確認することができます。道迷いかもしれないと思ったら、「道迷い」のボタンをタップすると捜索が開始され、その後の手順もLINEで詳しく教えてもらえます。

利用開始の方法は自治体に申請すると、小さな発信タグが渡され、家族のスマホと連携できます。対象者が外出してタグを持っていると、街中の専用自販機や協力施設が位置を検知し、家族に通知してくれる仕組みです。

使い方はシンプルで、

①本人や家族が窓口で申請 →

②連絡先などを登録 →

③タグを受け取り設定 →

④外出時に持ち歩くだけ。

通知はLINEなどに届くので、見守りがスムーズに行えます。

「自販機で見守る」という身近な仕組みを活かすことで、地域全体が自然に協力し、徘徊による事故や孤独死の防止に役立っています。宜野湾市:認知症に関する取り組み

⑷ 品川区 大手コンビニと提携

品川区内のコンビニ大手3社の数を合わせると261件です。(2025/8/20現在)

そのうちの約58%を占めるセブンイレブンと品川区は協定を結んでいます。

2015年の締結当時は都内初の試みでした。

一人で毎日2回で来店する高齢のお客様がもう2日も来ていない…

定期的だったセブンミールのお届け依頼がない。など

店舗の従業員が異変に気づいた際に区や支援センターへ連絡する仕組みです。品川区:コンビニ最大手のセブン-イレブンと高齢者等地域見守りネットワークに関する協定を締結

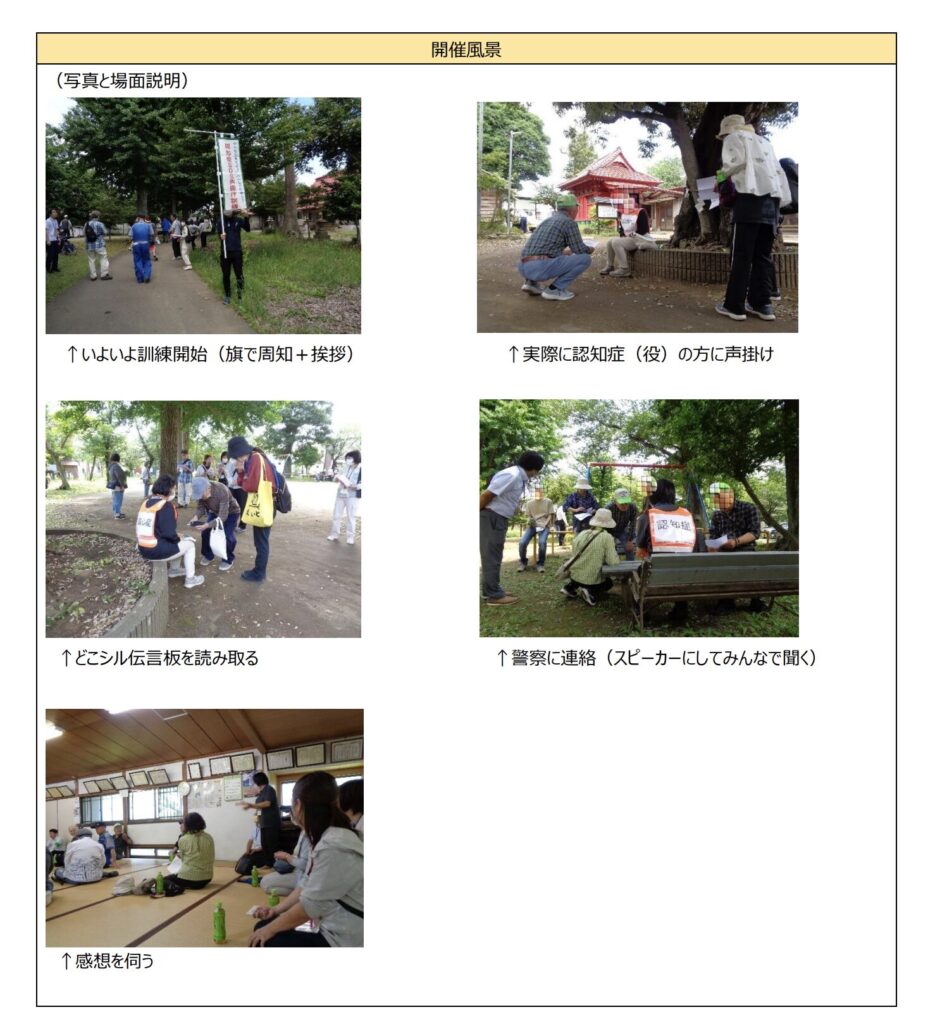

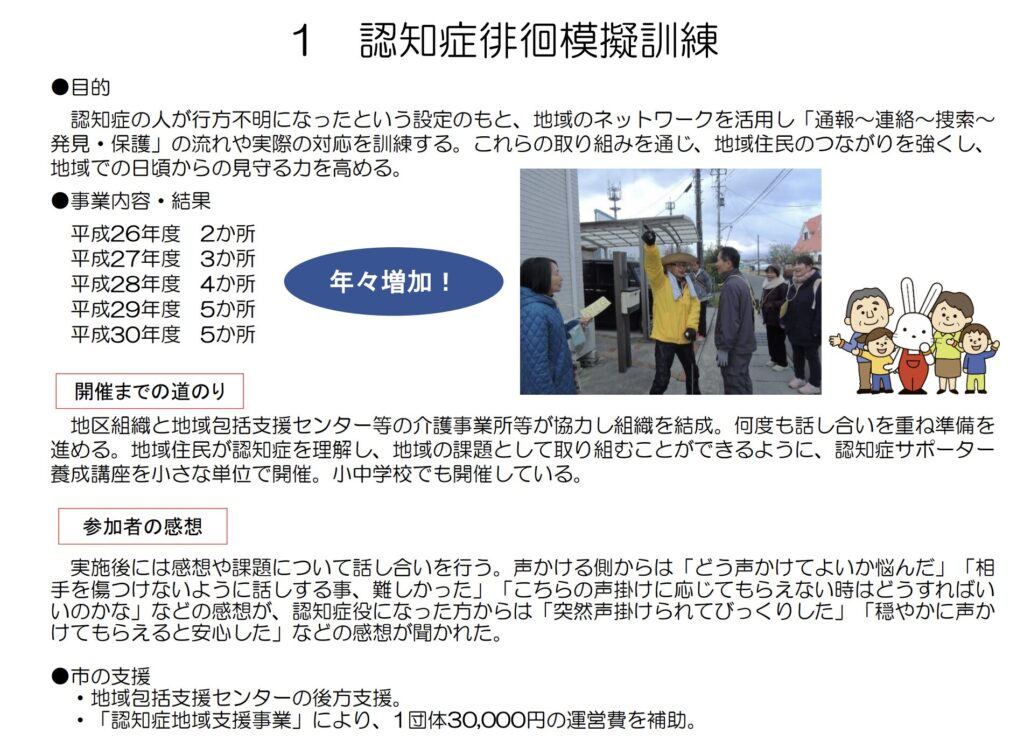

⑸ 市民への周知:認知症模擬体験

各地で盛んに行われている地域の見守り活動の中には、「もし認知症の方が徘徊していたらどうする?」を体験できる研修もあります。

たとえば、出会ったときに慌てて問い詰めるのではなく、安心できる声かけをして、必要なら地域のネットワークにつなぐ。

そんな流れをロールプレイで学びます。

「徘徊模擬訓練」を地域ぐるみで実施して、

住民・警察・消防が協力して行方不明高齢者を探す訓練を重ねている自治体もあります。

実際の徘徊時にも、地域がすぐに連携できる体制を作ることで、発見までの時間を短縮することが可能になります。

また、専用のゴーグルや手袋をつけて、視界がぼやけたり音が聞き取りにくくなったりする体験、自分が認知症になったらどんな感じがするのかを経験できる取り組みもあります。

認知症の方が日常でどんな不安を感じているのか、体を通して理解できるのが大きなポイントですね。

孤独死や徘徊を防ぐには

孤独死防止のポイント

- 日常的な声かけやあいさつを心がける

- 郵便物や新聞など生活リズムの変化に気づく

- 気になることは地域包括支援センターに共有する

徘徊対応のポイント

- 本人にとっては「目的のある外出」であると理解する

- 否定せず、優しく声をかけて安全に戻れるよう支援する

- GPS機器や見守りアプリを活用する

孤独死や徘徊の問題は、家族や介護事業者だけで解決できるものではありません。

大切なのは「地域全体で気づき合い、恐れず支え合うこと」。

もし悩んでいる方がいたら、一人で抱え込まず、まずは頼れる存在を増やしてみましょう。

お住まいの地域にも、独自の見守りサービスや支援策があります。

自治体の情報を調べてみると、安心につながるヒントが見つかるはずです。

もし「自治体の見守りだけでは心配」という方には、民間の見守りサービスも選択肢に。

セコムの「親の見守りプラン」なら、24時間365日いつでも専門スタッフが駆けつけてくれる安心体制です。

緊急時の対応や防犯対策を一本化できるため、ご自身もご家族も安心できます。参考にしてみてください。

まとめ

「孤独死」や「徘徊」に対して、各自治体で様々な取り組みをご紹介しました。

「うちはまだ元気だから大丈夫」と思っていても、認知症の症状はある日突然あらわれることがあります。

買い物から帰ってこない、夜中に玄関を開けて出て行ってしまう──そんな体験は、介護の現場では決して珍しくありません。

また、遠方に住む親が孤独死してしまったケースでは、「もっと早く地域やサービスとつながっていれば」と後悔する声も少なくありません。

見守りネットワークは「特別な人のための仕組み」ではなく、誰にでも起こりうるリスクに備える“地域の保険”のような存在です。

さらに、自治体の仕組みに加えて、セコムの見守りサービスのように24時間365日専門スタッフが駆けつけてくれる民間サービスを併用すれば、より安心感は高まります。

活用できる仕組みは積極的に取り入れ、少しでも不安を減らして、安心できる介護生活を送ってください。

コメント