1日働いて驚いた。こんな施設には親を入れたくない。有料老人ホーム体験レポート|新しい施設でも安心できない理由

施設を見学には行きたいけど、どの施設がいいのかわかりません。

どうせなら新しくできた施設の方がいい気がします。

そんなふうに思っていませんか?

この記事では、開設から3年以内のピカピカの有料老人ホームで、介護士として短期バイト(110時間以上)勤務した実体験をもとに、施設のリアルな内側をお伝えします。

☑️この記事でわかること

- 日勤帯フロアでの様子

- 入浴時の様子

- 老人ホーム入居者の声

- 介護施設職員に聞いてみた

- ベテラン介護士から見たこの施設の特徴

- 短期バイトの目線での総評

前提情報

私が働いた地域は、

人口 約69万人・高齢化率 21.3%。

全国平均(29.3%)よりは低いものの、

5人に1人以上が高齢者という、

確実に高齢化が進む都市です。

この地域には、

特養と有料老人ホームをあわせて150施設以上が点在しています。

この記事はそのうちのひとつ、

利益を目的とした民間企業が運営する有料老人ホームでの

短期バイトの体験レポートです。

有料老人ホームが多い地域で働いてわかった実情をお話しします。

※施設の特定を避けるため、一部数字や表現を調整していますが、内容はすべて私自身の実体験に基づいています。

施設概要

この施設を運営する企業は、設立10年で関東に11ヶ所の有料老人ホームを展開する、成長中の法人です。

私が勤務したのは、その中で最も新しく開設された施設でした。

「リゾートホテルのような空間」をうたっており、内装は清潔で洗練された印象。

隣接する公園を活かし、外気浴や散歩にも力を入れているとのことです。

入居率は70%台(昨年1年間)

見た目は魅力的な施設ですが、実際の運営体制や現場の様子は、パンフレットからは見えないことも多く…

開設間もない人気施設の実態とは?

この辺りを、本文で詳しくご紹介します。

第一印象

初出勤日

初めての出勤。

エントランスはまるでホテルのようにきれいで、「やっぱり新しい施設は違うな」と思いました。

ところが——。

女性用更衣室に案内された瞬間、強い違和感…

「あ、ここは絶対ダメな方の施設だな」と直感しました。

とはいえ、第一印象だけで決めつけるのもよくありません。

もしこの更衣室が施設全体を映す鏡だとしたら、

それを“外側からでも見抜ける方法”を見つけようと、逆にやる気が湧いてきました。

日勤帯の介護現場の様子

私が勤務したのは、2つのフロア。

- 比較的自立した入居者(認知症あり、自分で判断できる方も多い)

- 重度の要介護者(ほぼ寝たきり、または介助が必要な方)

どちらのフロアでも驚いたのは、

「何も起こらない時間」が一日中続いていたことです。

レクリエーションゼロのフロア

- 食事メニューの読み上げなし

- 「今日は何の日?」の声かけもなし

- 口腔体操、軽いストレッチ、レクリエーション、一切なし

- 映画鑑賞会、塗り絵、体操、会話の場もなし

入居者さんは、ただただフロアに座って一日を過ごしているだけ。

話しかける職員もおらず、時間が流れていくだけの空間に驚きました。

一日だけ変わった日

そんな中、たった一日だけ雰囲気がガラリと変わった日がありました。

副施設長が、欠勤した職員の代わりにフロアに入った日です。

- これまで寝かされていた入居者さんが車椅子に乗ってテレビの前へ

- 毎食前に口腔体操のDVDが流れる

- 職員が入居者に声をかける

その日だけは、明らかに“介護施設らしい一日”がありました。

つまり、本来やるべきことは指導されている。

でも、上司の目がなければ実施されていない、という現場の実態が浮かび上がってきました。

認知症の入居者と職員の対応

ある日、認知症のある入居者さんが、間違えて他の方の部屋に入ってしまう場面がありました。

すると、それを見つけた職員が強い口調でこう叱責しました。

「何度言ったらわかるの。そこはあなたの部屋じゃないでしょ。今度やったら許さないよ」

広いフロアに響くような声での注意。

私はその瞬間、「この職員は認知症を理解していないのでは?」と感じました。

認知症への理解が足りないと、こうなってしまう

この職員の言葉を分解してみると、どれも認知症という病気を前提にしていない対応だとわかります。

- 「何度言ったらわかるの?」

→ 何度言っても忘れてしまう病気です。 - 「そこはあなたの部屋じゃないでしょ!」

→ 必ず理由があって入っています。 - 「今度やったら許さないよ」

→ 数分後にはまた繰り返す可能性があります。

このような対応を続ければ、職員本人もストレスが溜まる一方です。

認知症に対する知識や感情のコントロール方法を学ばないまま現場に立つ職員も、実は気の毒な存在かもしれません。

📌 この施設では「認知症ケア」「怒りのマネジメント」などの職員向け勉強会や研修が定期的に行われているのか——

気になるポイントのひとつです。

夜勤介護士の仕事ぶりから見えたこと

夜勤者からの引き継ぎを受けたある朝、

一人の入居者さんをトイレへお連れした際のことです。

紙パンツから尿が漏れており、洋服まで濡れていました。

着替えを進める中で、ある異変に気づきました。

この方は、長時間フロアで座って過ごしていたはずなのに、

濡れていたのは背中側。しかも、厚手の上着まで濡れていました。

おまけに靴下は片方で靴はきちんと履いています。

この状況から私が疑ったのは、次の2つの可能性です。

- 夜間、昼間の格好のままで寝かされていた

- まだ寝る時間が沢山ある早朝のうちに、昼間の格好にベッド上で着替えさせられた

いずれにしても、ご本人様は自力で寝ることも、靴下を脱ぐこともできませんので介護士にしかこの状況は作れません。

濡れたままフロアに誘導され、靴下も片方だけ。

それでもご本人様は機嫌よく過ごしていました。

これは本人が不満を言わないから許される話ではないと思います。

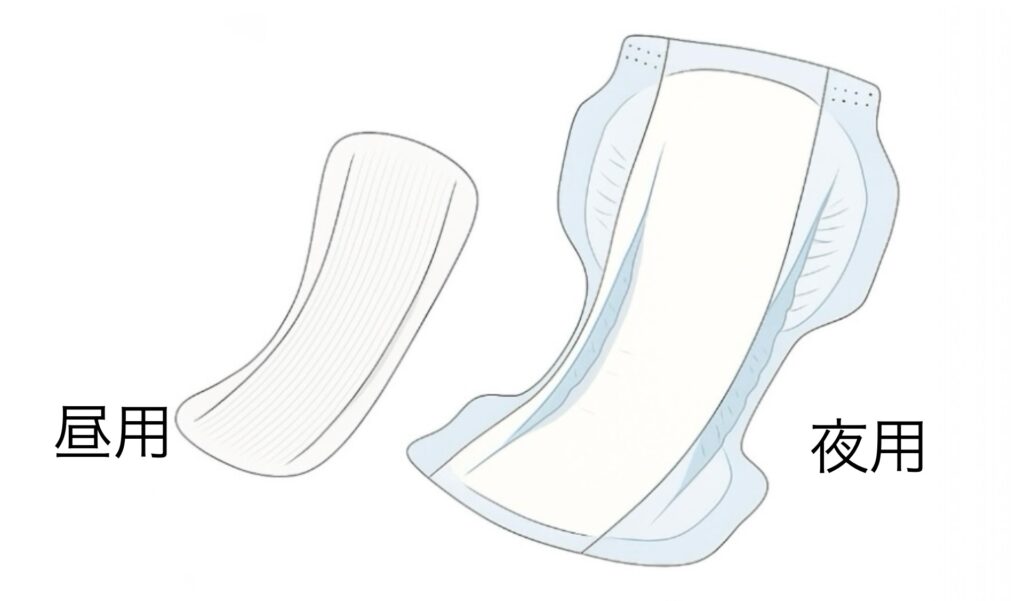

指示されたおむつの使い方

別の日。就寝のための着替え介助を任されたときのことです。

夜勤職員からの指示はこうでした。

「夜用のおむつの上に、昼用のリハビリパンツを重ねて、そのまま寝かせてください。着替えは不要です」

この方は、意志表示もできる入居者さんでしたので、

もしかすると本人の希望かもしれません。

でも、それだけでは片付けられない違和感がありました。

重ね履きの問題点と職員の都合

おむつの上にリハビリパンツを重ねると、

ズボンの着脱介助が一回分(約3分)不要になります。

これを何人にも行えば、夜勤者にとっては大きな時短になります。

ただし、このやり方には次のようなリスクが伴います。

- 皮膚トラブル(蒸れ・摩擦)

- 安眠の妨げ(違和感やムレによる覚醒)

- 本人の尊厳の問題

実際、この重ね履きを禁止している施設もあります。

「もっと別の理由があるのかもしれない」と思いつつ、

“効率優先”のケアになっていないか、疑問が残る出来事でした。

お風呂の様子と思ったこと

こちらの施設では、お風呂専任の職員が数名在籍しており、

入浴の実施は週5日。

そのため、毎回ほぼ同じ職員が担当し、入浴の雰囲気や流れは安定していました。

設備の概要と入浴スタイル

広めの空間に、以下のような3タイプの浴槽が設置されていました:

- 家庭浴(一般浴):浴槽をまたげる方

- チェアー浴:トイレには行けるが浴槽はまたげない方

- ストレッチャー浴(寝台浴):立つことが難しく、普段オムツを使用している方

それぞれの浴室は壁や扉で仕切られており、

脱衣所もパーテーションで目隠しされているため、

入居者さんのプライバシーは守られている印象。

入浴中は職員と入居者さんが1対1になる仕組みでした。

介護士としての視点

私の視点から見ると、

「悪くはないけれど、完璧とは言い切れない」印象です。

たとえば——

町の大衆浴場のような空間では、

入居者さん同士の裸は見えてしまうかもしれませんが、

常に複数の介護士が同じ空間にいることで、次のようなメリットが生まれます。

- ケガや内出血の早期発見(隠しておくことができない)

- 肌の状態や保湿の確認と配慮

- 声かけやコミュニケーションが優しくなる

- 動作の丁寧さの維持(雑な介助ができない)

- 急なトラブルに対する助け合い

つまり、“他の職員の目”がある環境の方が、介護の質は自然と向上すると私は感じています。

現場の実態と評価

この施設のお風呂については、次の点で好印象でした。

- 内出血や不自然なケガのある方はおらず、皮膚トラブルの兆候も見られなかった

- 保湿剤は、持参のない入居者さんにも共用のものが提供されていた

- 足指の間など汚れが溜まりやすい箇所も丁寧に洗浄されていた

- 髪もしっかり乾かされており、対応の丁寧さがうかがえた

全体として、入浴介助に対しては十分なケア意識と技術がある施設だと感じました。

老人ホーム 入居者の声

レクレーションは本当に行われているのか?

施設のホームページには、

「外気浴に力を入れています」と記載されていました。

そこで、会話がしっかりできて記憶の安定している入居者さん3名に、

それぞれ二人きりのタイミングでお話を伺ってみました。

すると——

- 「外気浴? していませんよ」

- 「家族が来ないと外に出る機会なんてないのよ」

- 「桜の季節? 少し玄関を出ただけ。あんなの“出かけた”とは言わないわ」

との声が返ってきました。

言葉を濁さず、はっきりと伝えてくださったのが印象的で、

パンフレットと現実の小さなズレを感じた瞬間でした。

会話を求める入居者さんの気持ち

ある日、お部屋からナースコールが鳴り、お手洗いへ伺ったときのことです。

便は出なかったとのことでしたが、入居者さんが「ごめんね」と申し訳なさそうにおっしゃいました。

「いいですよ」とお返しすると

「そう言ってくれると嬉しいよ」

と、そこからまるで堰を切ったように話し始めてくださいました。

相槌を打ちながらしばらく耳を傾けていると、こんな本音も——

「何にも喋らないで、無言で仕事する介護士がいるの。

それがね、悲しいのよ」

「この仕事する人が、みんなあんたみたいにしてくれたらいいのにね」

介護士として思ったこと

私は短期の単発バイトです。

責任も軽く、やることも限られているので、心の余裕も時間もあります。

一方、常勤の職員さんたちは責任も業務も山積みで、余裕のない日々を送っているのだと、自分の経験からわかります。

だからこそ、その入居者さんは私の態度を特別に感じてくださったのかもしれません。

でも、最後に手を握ってなかなか離してくれなかった時、私は思いました。

入居者さんたちは、

本当はもっと話を聞いてもらいたくて仕方がないのだと。

介護施設職員に聞いてみた

事前に調べていた介護サービス情報公表システム(厚生労働省)や施設のホームページの内容をもとに、

気になった点を介護職の正職員の方に直接質問してみました。

質問した内容

- 派遣職員の割合(離職率の正確性に関わる)

- 外気浴は実施されているか?

- ホームページ記載のレクリエーションは行われているか?

- 退去率が高い理由は?

- 研修の実態(レーダーチャートで研修項目の評価が低かったため)

① 派遣職員はどれくらいいる?

勤務表を見ながら正職員の方が

「ほとんどが派遣だよ」

と一言。

実際に数えてみると、派遣職員の割合は41.7%。

正職員の定着が少ないため、公表されている離職率の低さは実態を反映していない可能性が高いです。

② 外気浴は行われている?

「外気浴に力を入れている」と施設側はうたっていますが、

職員からの答えは「全く行っていません」

これは前述の入居者さんの声とも一致していました。

③ ホームページに載っていたレクリエーションは?

気になるレクリエーションが紹介されていたため、内容を尋ねてみました。

これは外部のサービスを施設に招いて実施するタイプの特別レクで、月1回の定例開催とのこと。

費用がかかるため、入居者さんからは「高い」と不満の声もあるそうですが、

毎回楽しみにしている方が多く、参加率も高いとのことでした。

なお、施設が利益目的で開催しているようには見えず、価格相応のサービスを提供している印象です。

④ 退去率が高い理由は?

この施設は、特養などに比べると介護度の軽い入居者さんが多い印象ですが、

昨年1年間の退去率はなんと53%。

つまり、1年で半数以上の方が入れ替わったことになります。

退去理由について尋ねると、

「ほとんどが看取り(老衰や病気)ですねぇ」

との回答。

しかし、介護度の軽い方が多いという状況と照らし合わせると、やや納得しづらい答えです。

同地区(有料老人ホーム44施設)の平均退去率は25.9%。

この施設は地区で2番目に退去率が高い施設という結果でした。

別の職員にも同じ質問をしたところ、

「死亡や入院に加えて、特別養護老人ホーム(特養)への転居もある」とのこと。

どうやらこの施設は、特養の空きを待つ“つなぎ”として利用されることも多く、退去率の高さに直結しているようで、特に問題ではないことがわかりました。

⑤ 勉強会は行われている?

認知症ケアや接遇、介護技術など、定期的な勉強会の実施状況は、

職員の知識や意識に直結する重要な要素です。

ところがこの施設では、

「開催しても職員が集まらないので、実質的にやっていないも同然」

とのこと。

委員会活動も形式的で、運営機能はほとんど果たしていないようでした。

派遣職員の方に話を聞いても、

「そもそも勉強会なんてやってないですよ。多分。」

という答え。

この状況から、次のような可能性が見えてきます:

- 管理者層の影響力が弱い

- ルールを守らなくても問題にならない風土がある

つまり、制度が形だけで実態が伴っていないという印象です。

ベテラン介護士から見たこの施設の特徴

⚫︎職員同士のコミュニケーション

必要な連絡や業務のやり取りはされていますが、会話が弾む雰囲気はなく、個々が黙々と仕事をしている印象でした。

勤務後も、一言だけ挨拶してスッと帰る職員が多く、チームとしての一体感や連携の強さは感じられませんでした。

それでも、通っているうちにひとりの素敵な介護士さんに出会いました。

心からこの仕事を楽しんでいるようで、たとえば——

- 入居者さんがおやつを選ぶ姿に「可愛い瞬間ですよね」と微笑み、

- 立ち上がりが頻繁な認知症の入居者さんにも、時間をかけて一緒に散歩、

- とにかくよく笑う方で、寄り添う力のある介護士さんでした。

このような出会いがあることも、介護の現場の希望です。

● 鳴り物・連絡機器の扱い

- 起き上がりセンサーや立ち上がりセンサーの導入あり

- PHS(ナースコール・職員間連絡用)はフロアに1台だけ設置

→ 放置されていることも多く、誰が責任を持っているのか不明確 - トランシーバーもありましたが、こちらも放置がち

機器の配置はされていても、日常的な活用や管理が不十分な印象です。

● 排泄物の匂いと処理

- 排泄物はビニール袋に入れ、普通のゴミ箱に捨てる方式

- 特別な消臭対応などは見られませんでしたが、施設内に臭気は感じられませんでした

● オムツ・パット類の管理と使用

- オムツ、リハビリパンツ、尿取りパットはご家族様が購入・持参

- 用途別のパットがあるにも関わらず、

オムツ使用者には夜用の特大パットのみを使用しているケースしか見られず

一般的には昼間は尿量が少ないため、毎回夜用パットを使って交換するのは非効率で、費用面でも無駄が大きく感じられました。

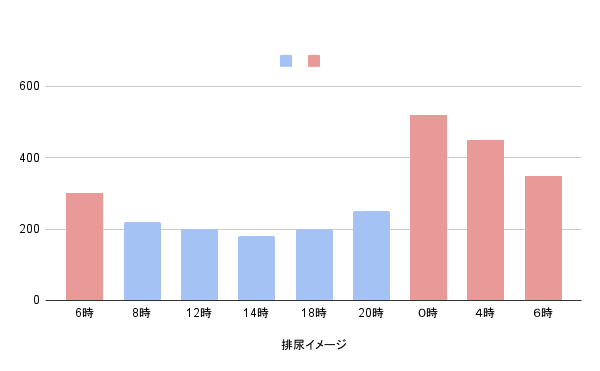

● バルーンカテーテルの扱い

- 尿道カテーテルを使用している入居者さんは5名

- 全員がカバーなしで、フロアでそのままの状態で食事をされていました

医療・介護の従事者にとっては見慣れた光景でも、

“自分のおしっこを人に見られたくない”という感覚は本来あって当然のことです。

感染対策としてカバー使用を控える方針も理解できますが、

使い捨ての白いビニール袋など、簡単な工夫でも配慮はできます。

「丸見えで構わない」という文化が染み付いてしまっているのではないか

そんな懸念を抱きました。

● 個人情報の取り扱い

通常、短期バイトの職員には、入居者の最低限の個人情報が紙で渡され、

勤務後に返却するのが一般的です。

ところがこの施設では、

毎回紙を持ち帰っても、誰からも何も言われませんでした。

つまり——

「個人情報は外に持ち出してはならない」という意識が共有されていない

= こうした“小さな甘さ”が、いずれ施設の文化や風土を形づくってしまう

そんな警鐘を感じる出来事でした。

短期バイトの目線からの総評

この施設にはまだ、知っている人を入居させたくはないです。

体制が脆弱で、施設の文化として職員(主にフロア担当者の)入居者に対する尊厳や愛を育てている途中と結論付けます。

🔗 あわせて読みたい:入居ミスマッチを防ぐために。

→ 老人ホームに入居する事を決めた今!ミスマッチを減らす方法の見学時に使えるチェックリストに沿って評価してみました。

| 入居者の様子 | 肌の保湿 | 肌が乾燥していないか全体に確認 | ◯ | 乾燥している人はいません |

| 髪の毛 | 髪の毛が整っているか | ◯ | みなさん整っています | |

| 膝掛けや上着 | 適切な服装で過ごしているか | ◯ | ご自身でできる(言える)方が多い | |

| 好きなところにいる | 自由に移動できる環境があるか | ❌ | 全員が同じ場所にいる。動けない人は長く同じ場所にいることが多い。 | |

| 職員の様子 | どこを向いているか | 入居者の見守りができる位置で作業しているか | ❌ | 背を向けた位置や、座ると入居者が見えない位置で作業している。 |

| 無駄話をしているか | 職員同士のコミュニケーションが活発か | ❌ | 不満以外はあまりコミュニケーションがない。 | |

| 表情 | 入居者に向ける表情が穏やかか | ❌ | 入居者を見ていない。叱るなど。 | |

| 物の配置 | 椅子とテーブル | その人にあったテーブルや椅子を使用しているか | △ | 椅子とテーブルは一律。 |

| 動線 | 車椅子が通るのに邪魔のものが置いていないか | ◯ | 動線は広々としている。 | |

| 入居者向け掲示物 | 高齢者が見やすい配慮があるか | ◯ | 入居者向けの張り紙は少ないが低い位置にある。 | |

| 職員向け掲示物 | 管理が適切か | ❌ | 古い紙の上にどんどん重ねて貼っている。 | |

| 内容は前向きか | △ | 感情は見えなかった |

特に「職員の様子」に関する項目は、すべて❌となっています。

これはパンフレットや職員の丁寧な説明だけでは、決して見えてこない部分です。

🔍 見学時のポイント

施設の体制や空気感を知るためには、実際に施設の中を見て感じることが一番。

このレポートから、少しでもヒントを得ていただけたら嬉しいです。

見学中、気になることがあれば、その場でどんどん質問して大丈夫です。

それは、ご家族様が入居者さんを大切に思っているからこそ。

職員側も、相手の姿勢に応じて真剣に応えてくれるはずです。

💬 最後に伝えたいこと

結局のところ、介護は人と人との関わりの中で行われるもの。

どんなに評判が良い施設でも、「相性」の問題は避けられません。

完璧な施設など存在しません。

70〜80点を取れたら“合格点”で、◎や○でなくても、△でも構わないのです。

そして、入居後にご本人様・ご家族様と施設側が信頼関係を築いていくことで、

△が丸に近い三角になって行く—

そんな施設選びが理想的だと思います。

皆様が、後悔の少ない、納得のいく施設選びができますように。

今後も別の施設の潜入レポートを随時更新していきますので、

ぜひブックマークしてご活用くださいね。