厚労省による「介護サービス情報公表システム」とは?介護施設選びで本当の姿を見抜く方法

情報公表システムで調べても、正直どの施設も同じに見えて…

何をどう比較していいかわからないんだよなあ

この情報は使える情報なのかな?

そもそも自分1人で調べられるのか不安だなあ

このように感じる方はいませんか?

この記事では、厚生労働省が公表している介護サービス情報公表システムで、どの施設にも必ず記載されている内容を元に比較したり参考にできる内容を4点に絞って解説しています。

この情報にプラスして、施設HPやパンフレット、実際の見学を組み合わせれば、介護初心者でも、施設を利用する前でも、どの様な施設かを見抜くことができます。

☑️この記事でわかること

- 都道府県が公表している「介護サービス情報」を検索する方法

- 情報の読み解き方

情報公表システムとは

介護保険法に基づき、平成18年4月からスタートした制度で、利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を都道府県が提供するしくみです。

この「介護サービス情報公表システム」を使って、インターネットでいつでも誰でも気軽に情報を入手することができます。

現在、全国約21万か所の「介護サービス事業所」の情報が検索・閲覧可能です。

どんな事業所が該当するの?

すべての介護サービス事業所※特例あり(施設・在宅サービスを含む)が対象です。

事業所は年一回の定期報告を都道府県に行います。

都道府県はその報告内容を確認して、必要な場合には調査(第三者評価)をして介護サービス情報公表システムに公表するという仕組みです。

※都市型軽費老人ホームは、介護保険サービスを提供する施設ではなく、老人福祉法に基づく施設であるため、介護サービス情報公表システムの主な対象外となっています。

何が書かれているの?

名称や住所、提供しているサービス内容などの基本的な情報と

体制や取り組みなどの管理運営の情報とに大別する事ができます。

このほかに、努力義務である「第三者評価」※後述しますという訪問調査を受審しているかどうかも知る事ができます。

情公表システムの検索方法

介護サービス情報公表システムと検索して

自分の調べたい施設のある都道府県を選択します。

今回は例として東京都の画面で進めます。

介護事業所を選択すると条件にあった施設などを探す事ができます。

入居施設に絞って検索していきます。

サービスを受けたい地域を選択して下にスクロール「検索」をクリック

上記の赤枠には施設の種類が記されています。

施設の種類

| サービスの種類 | 通称 | 対象者 | 主な特徴 | 経営母体 |

| 介護老人福祉施設 | 特養 (特別養護老人ホーム) | 原則介護度3以上 | 常時介護が必要な高齢者向け 生活全般の支援 | 公的施設 |

| 介護老人保健施設 | 老健 (老人保健施設) | 要介護者 | 病院退院後、在宅復帰を目指す。介護と医療の一体的提供 | 公的施設 |

| 特定施設入所者生活介護 | 有料 (有料老人ホーム) | 要介護者 (自立でも入居できるところはある) | 利用権方式が多い 自立から介護者まで幅広いが、スケジュールは施設が管理 | 民間施設 |

| 〃 | サ高住 (サービス付き高齢者向け住宅) | 要介護者 (60歳以上ならOKのところもある) | 賃貸借契約 自立度が高い 外出や自炊が自由 | 民間施設 |

| グループホーム | 認知症の要介護者 | 少人数での共同生活家庭的な雰囲気で認知症ケア | 民間施設 | |

| 地域老人福祉施設 | 29人以下の特養 | 原則介護度3以上 | 原則として同じ市町村の住民のみ | 公的施設 |

「詳細情報を見る」をクリックすると各施設の情報が見られます。

情報量が多いうえ、フォーマットは同じでも各施設で登録されている内容は異なるため、比較が難しいかもしれません。

どの施設でも必ず記載されている項目を中心に、

見落としがちな読み解きポイントや比較に使える視点をわかりやすく解説していきます。

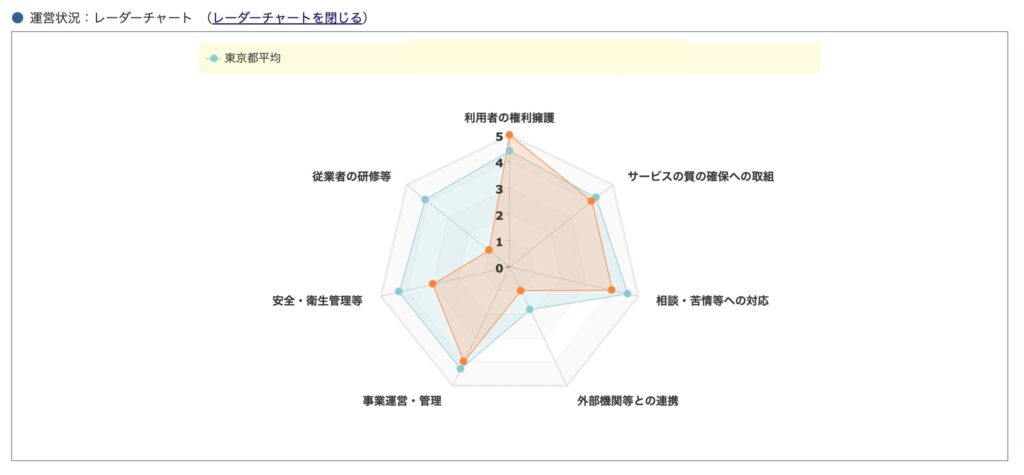

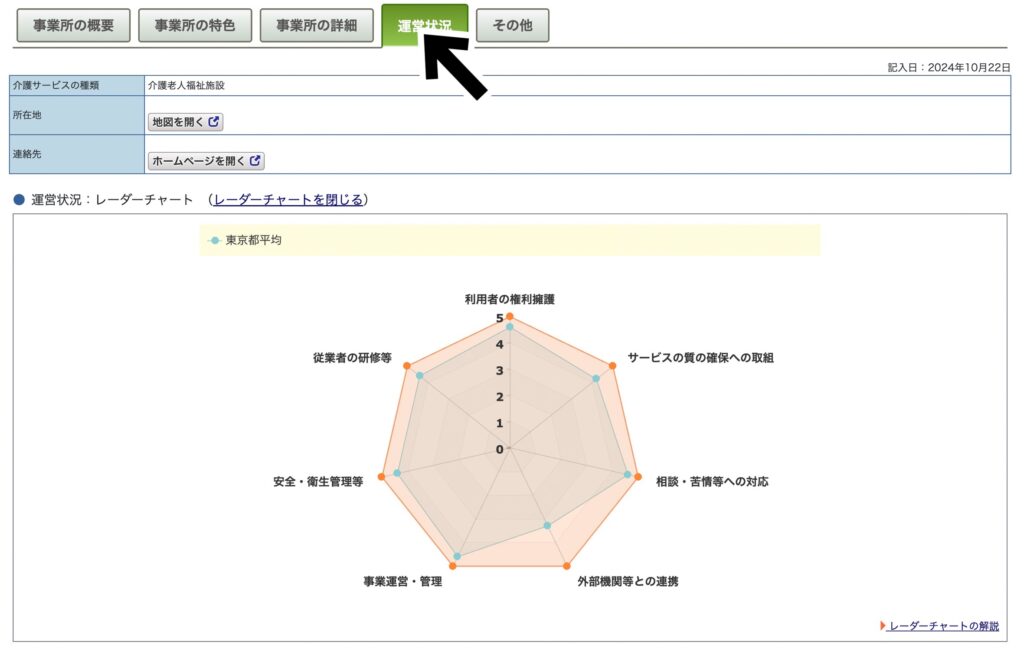

読み解き方① 運営状況:レーダーチャート

詳細情報を見るをクリックするとまず、運営状況:レーダーチャートが表示されます

青い枠がその都道府県の平均で、赤い枠が該当施設の結果です。

もちろん赤い枠が大きい方が施設運営の体制が整っていると言えます。

これは管理者サイドの努力で結果が変わる項目で、現場職員はこの内容を知らずに働いていることも多くあります。

どのようにこの点数が決まっているのかは「運営状況」をクリックすると詳細が出てきます

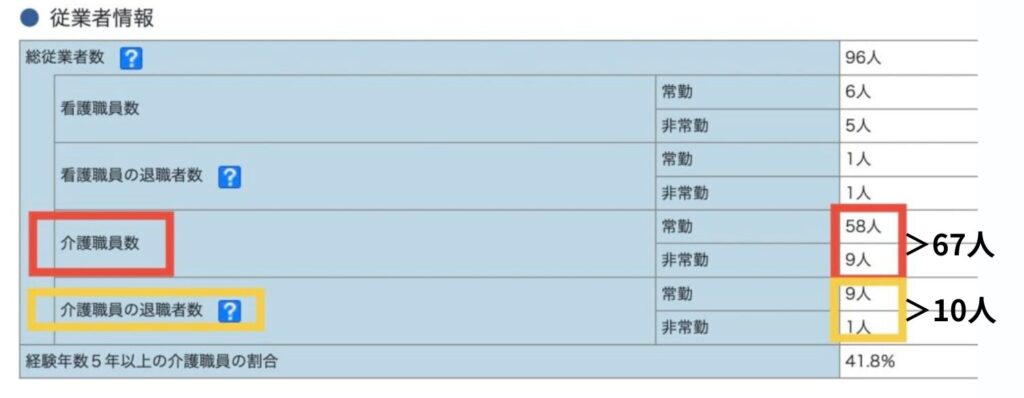

読み解き方② 従業員情報

離職率:低いから良いとも限らない

- 日本の全産業の平均離職率:15.4%

- 介護職に絞ると:13.1%(介護労働実態調査)

- 特養:11.9%

- 有料老人ホームなど:17.8%

- 業界全体で見れば介護職の離職率は意外にも比較的安定しているとも言えます。厚生労働省の雇用動向調査結果

実際の施設情報の中では、「離職率」の欄に次のような数式で記載されています。

計算方法は

離職率 =(離職者数 ÷ 起算日時点の職員数)× 100

例えば、職員が67名いる施設で、昨年10人が退職していた場合:

(10 ÷ 67)×100 = 14.93%

この数字だけを見ると、

- 特養ならやや高め

- 有料老人ホームならやや低め

といった印象になるかもしれません。

しかし、ここで注意すべき大事なポイントがあります。

💡 離職率には「派遣職員」が含まれていない!ということです。

直接雇用職員のみが対象で、派遣職員の離職はカウントされていないのです。

しかし、実際の現場では…

「職員の4割が派遣だった」という施設も特に珍しいわけではありません。

人手不足が深刻な介護業界では、派遣職員が現場を支える重要な存在となっているのが実情です。

派遣職員の割合が含まれていないにも関わらず、離職率が高い施設には、

- 人間関係のトラブル

- 業務過多や教育体制の不備

など、働きづらい要因が潜んでいる可能性があります。

ベテラン職員の割合もチェック

公表されている施設データには、

「勤務年数5年以上」「10年以上」の介護職員の割合も掲載されている場合があります。

これは、施設の職場環境や定着率を見る上での信頼性の指標になります。

ベテラン職員が多く在籍している施設は、教育体制や人間関係が安定している傾向があるため、ぜひ確認しておきましょう。

読み解き方③ 利用者情報

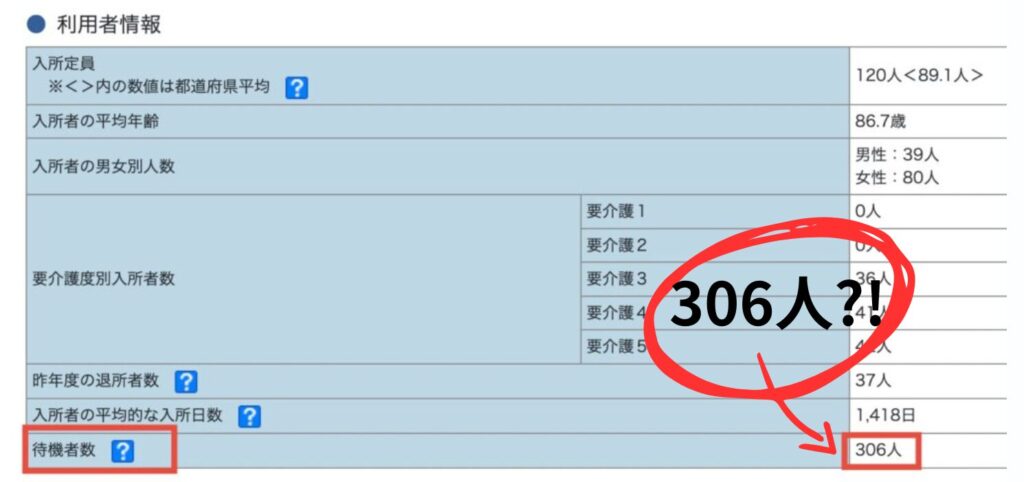

特養の待機者数はあてにならない?|数字のカラクリと本当の優先順位

特養は申し込んでから入居できるまでに何年もかかるというでしょ?待機者の数は気になる数字だな

厚生労働省の発表特別養護老人ホーム入所申込者の状況(2022年)によると、

2022年4月時点の待機者数は約27.5万人

これは、ピーク時の2013年(52万人)と比べれば解消傾向にあります。

待機者は ●利用者情報 の項目に記載されています

自分の希望する施設の待機者数が300人超となっていたら……

「もう無理だ…」と落胆してしまう方も多いのではないでしょうか。

でも、その数字に振り回される必要はありません。なぜなら待機者が300人いても、

入居希望者が“その施設に必要な人”なら入れる!!からです。

現実には、特別養護老人ホームにとって待機者数自体は大きな意味を持ちません。

本当に見られているのは次の2点だけ:

- 緊急性が高いか(要介護度や介護困難状況)

- 施設側が「この人に入ってほしい」と思う状況かどうか

つまり、306人の待機者がいても、あなたが1番に入れることもあり得るのです。

施設にとっては「空床=赤字」

特養(特別養護老人ホーム)は、ベッドが満床でやっと採算がとれる仕組み。

空床が出ると即赤字になるため、「空きを長く空けておく余裕」は基本的にありません。

そのため、施設側は

「今は満床だけど、この方には早く入ってほしい」

という申込者がいた場合、ベッドが空く前から連絡・面談・書類手配を進めておくのです。

私が生活相談員として働いていた頃も、

“本当に来てほしい人”には、まだ空きがないうちから連絡をして入居準備を進めていました。

表示されている「待機者数」は、実際の順番とは別物

ネットなどに掲載されている「待機者数」は、

いわば「申し込みだけして、選考で見送りになった人たちの合計」のようなものです。

本当の意味での「今、入居に向けて動いている人の数」とは一致していません。

なぜ待機者数が膨らむのか?――申込システムの盲点

待機者数が多く見える理由の一つが、

自治体の「一括申し込みシステム」です。

多くの自治体では、一度に複数の施設に申し込みができる仕組みを採用しており、

「とりあえず保険として申し込む」という方が非常に多くなっています。

たとえば:

- 「介護度3が出たし、まだ必要ないけど今のうちに申し込んでおこう」

- 「先の話だけど順番待ちしておけば数年後には入れるだろう」

こうした申し込みが実際には必要ないタイミングで行われ、数に含まれているのです。

生活相談員としてよくあった“待機者あるある”

私が相談員として施設から電話をかけていたとき、こんなやりとりは日常茶飯事でした。

「ええ、申し込んだ覚えはありますが……施設の場所ってどこでしたっけ?」

「もう順番が来たんですか?まだ家で看られるので大丈夫です」

このように、本気で入居を考えていない人が待機者に含まれているケースが非常に多いため、

表示されている待機者数は、実態よりも何倍にも膨らんで見えるのです。

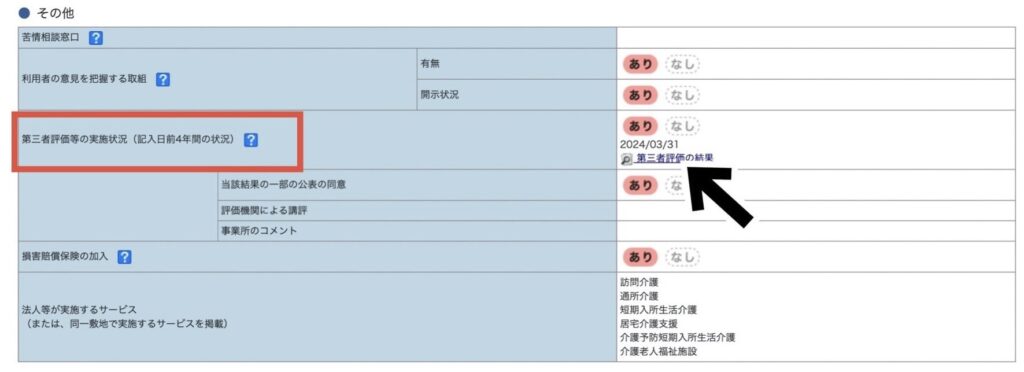

読み解き方④ その他|第三者評価の実施状況

第三者評価等の実施状況

介護サービス情報公表制度の「その他」の項目には、

その施設が「第三者評価」を受けているかどうか、また結果を公開しているかが記載されています。

評価方法は?何をしているの?

- 書面調査:施設が事前に提出した資料をもとに運営状況を確認

- 実地調査:評価調査者(専門スタッフ)が1〜2日間かけて施設を訪問し、

- 入居者への聞き取り

- 職員の対応観察

- 食事体験(同じ食事を摂る)

などを行います。

実施率は?特養は実施が多く、参考にしやすい

第三者評価の実施は任意であり、法的義務ではありません。

特別養護老人ホーム(特養)では実施率が高い傾向にありますが、

有料老人ホームでは実施していないケースが多いのが実情です。

結果のどこを見ればいい?|「全体講評」に注目!

評価結果の中で最も重要なのが、冒頭にある「全体の評価講評」です。

- 特に優れている点

- 今後改善が求められる点

が、施設の実情に即して具体的に記載されています。

この講評は、施設側が自己申告した内容をもとに、評価調査者が実地調査で確認した結果を反映しているため、

信頼性が高く、施設の性格や価値観が読み取れる貴重な部分です。

同じように見える施設でも、評価講評を読むと「ここの施設は丁寧だな」「この施設は改善意欲があるな」といった違いがはっきりと感じられます。

評価結果の探し方|掲載場所と検索のコツ

評価を実施している施設の場合、結果は多くが公式ホームページ内に掲載されています。

「情報公開」や「お知らせ」ページにPDFファイルで載っていることが多いですが、

リンク切れや非表示になっている場合も少なくありません。

その場合は以下の手順がおすすめです

🔍 検索のしかた

「○○県(お住まいの都道府県) 第三者評価 結果一覧」

で検索すると、各都道府県の評価情報一覧にたどり着ける可能性があります。

どうしても見つからない場合は、施設に直接問い合わせるのが確実です。

都道府県ごとに評価の細部は異なる

第三者評価の実施基準は都道府県ごとに若干異なります。

とはいえ、「書面調査+実地調査+入居者の声を聞く」という構成は共通です。

調査を行うのは、「評価調査者」と呼ばれる有資格の専門員。

公平性・中立性を保ちながら、施設内の雰囲気・ケアの質・運営体制を総合的に評価しています。

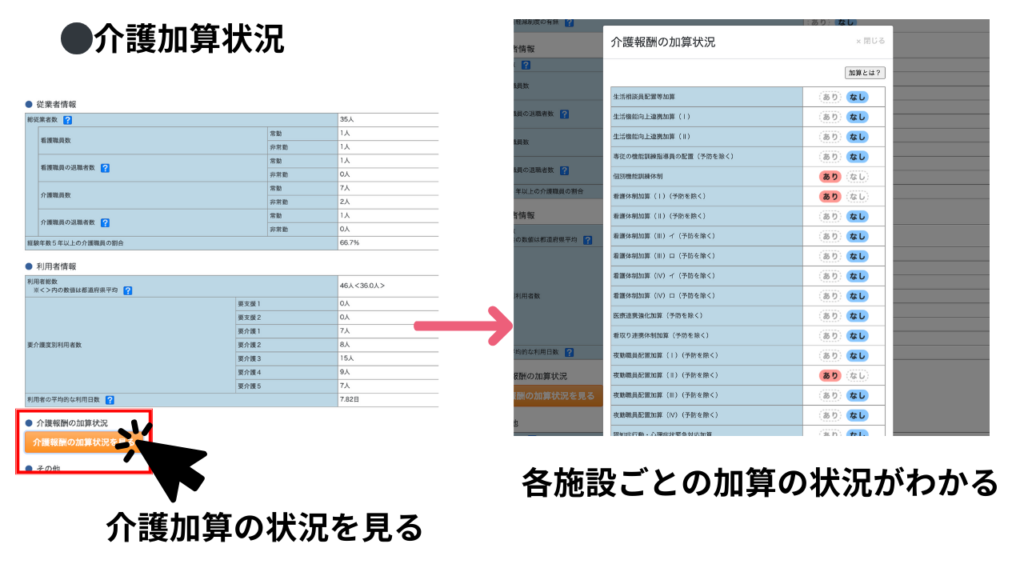

さらに深く(加算を知る)

さらに知っておきたいのは、各施設が「どんな加算を取っているか」という点です。

加算は、その施設の 職員配置・医療体制・リハビリや口腔ケアへの取り組み などを数値で表す仕組みになっていて、施設の体制や姿勢を判断する大きな手がかりになります。

➡️加算の内容と実際の生活の質をどう結びつければよいのかは、こちらの記事で詳しく解説しています。

まとめ「施設選び」に使える確かな情報を見抜くために

この記事で解説した重要ポイント

- レーダーチャートは、赤枠が大きいほど評価が高い。

- 離職率の数値は直接雇用職員のみ。派遣職員は含まれていない。

- 待機者数は目安にならない。本当に大事なのは緊急性と施設の判断。

- 第三者評価は「総評」を読むべき。施設の本音と実態が見えてくる。

- 加算を知ればその施設の方針がわかる。

さらに、実際の見学時に「良い施設をどう見抜くか」を知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。