公表データの向こう側を読む!介護施設の本当の姿を見抜く方法

介護施設を選ぶ時に、都道府県から公表されている情報が使えるのは分かったけど、どこで入手できるの?

これって正確な情報なの?

この記事ではこのようなお悩みを解決できる内容となっています。

この記事では以下のようなことがわかります。

- 都道府県が公表している「介護サービス情報」を検索する方法

- 情報の読み解き方

情報公開システムとは

制度導入の背景

介護保険法に基づき、平成18年4月からスタートした制度で、利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を都道府県が提供するしくみです。

この「介護サービス情報公表システム」を使って、インターネットでいつでも誰でも気軽に情報を入手することができます。

現在、全国約21万か所の「介護サービス事業所」の情報が検索・閲覧可能です。

どんな事業所が該当するの?

すべての介護サービス事業所※特例あり(施設・在宅サービスを含む)が対象です。

事業所は年一回の定期報告を都道府県に行います。

都道府県はその報告内容を確認して、必要な場合には調査(第三者評価)をして介護サービス情報システムに公表するという仕組みです。

※都市型軽費老人ホームは、介護保険サービスを提供する施設ではなく、老人福祉法に基づく施設であるため、介護サービス情報公表システムの主な対象外となっています。

何が書かれているの?

公表されている事業所情報の内容

名称や住所、提供しているサービス内容などの基本的な情報と

体制や取り組みなどの管理運営の情報とに大別する事ができます。

このほかに、努力義務である「第三者評価」※後述しますという訪問調査を受審しているかどうかも知る事ができます。

情報公開システムの検索方法

介護サービス情報公開システムと検索して

自分の調べたい施設のある都道府県を選択します。

今回は例として東京都の画面で進めます。

介護事業所を選択すると条件にあった施設などを探す事ができます。

入居施設に絞って検索していきます。

サービスを受けたい地域を選択して下にスクロール「検索」をクリック

上記の赤枠には施設の種類が記されています。

施設の種類

| サービスの種類 | 通称 | 対象者 | 主な特徴 | 経営母体 |

| 介護老人福祉施設 | 特養 (特別養護老人ホーム) | 原則介護度3以上 | 常時介護が必要な高齢者向け 生活全般の支援 | 公的施設 |

| 介護老人保健施設 | 老健 (老人保健施設) | 要介護者 | 病院退院後、在宅復帰を目指す。介護と医療の一体的提供 | 公的施設 |

| 特定施設入所者生活介護 | 有料 (有料老人ホーム) | 要介護者 (自立でも入居できるところはある) | 利用権方式が多い 自立から介護者まで幅広いが、スケジュールは施設が管理 | 民間施設 |

| 〃 | サ高住 (サービス付き高齢者向け住宅) | 要介護者 (60歳以上ならOKのところもある) | 賃貸借契約 自立度が高い 外出や自炊が自由 | 民間施設 |

| グループホーム | 認知症の要介護者 | 少人数での共同生活家庭的な雰囲気で認知症ケア | 民間施設 | |

| 地域老人福祉施設 | 29人以下の特養 | 原則介護度3以上 | 原則として同じ市町村の住民のみ | 公的施設 |

「詳細情報を見る」をクリックすると各施設の情報が見られます。

情報量が多いうえ、フォーマットは同じでも各施設で登録されている内容は異なるため、比較が難しいかもしれません。

そこで簡単な読み解き方とポイントを解説します。

読み解き方

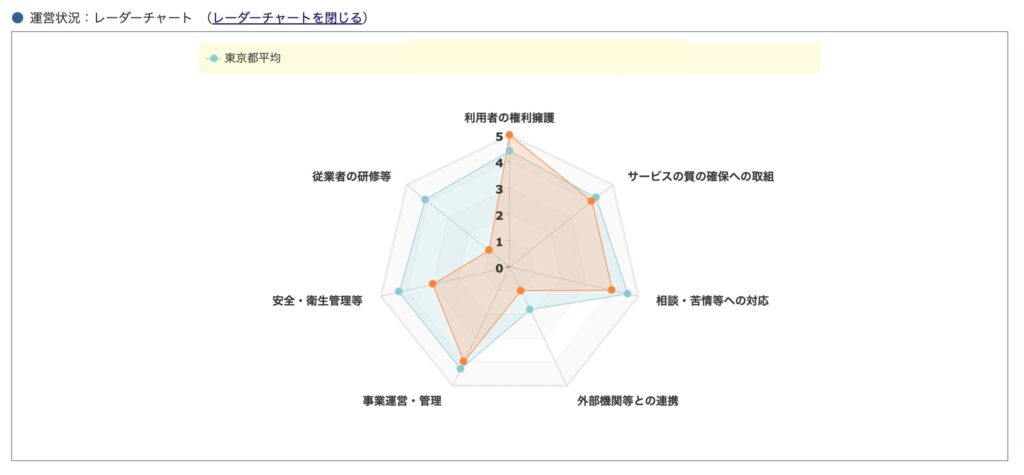

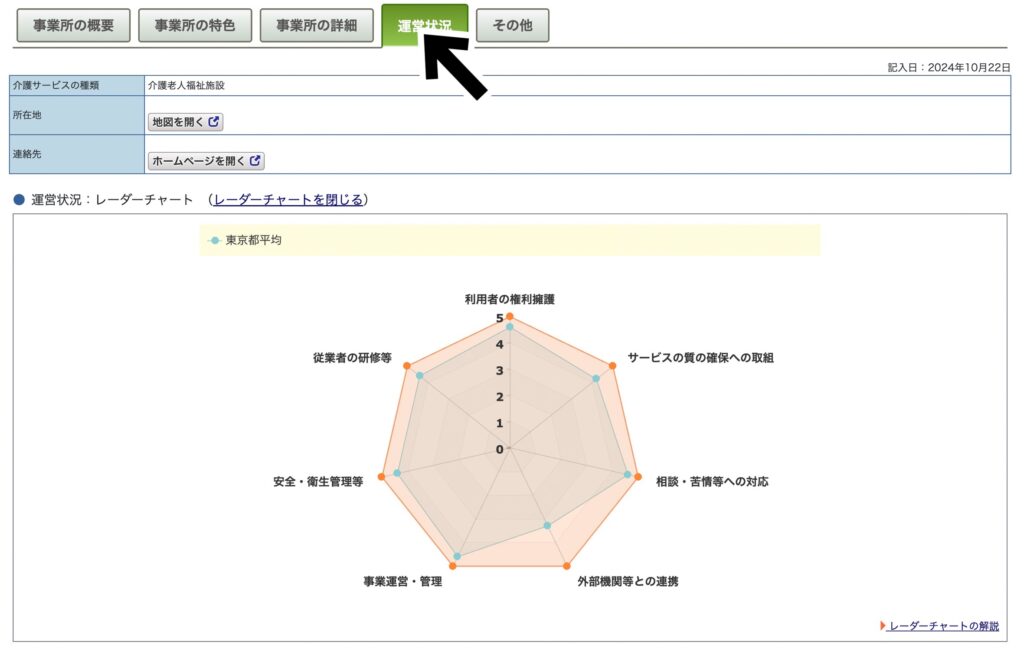

運営状況:レーダーチャート

詳細情報を見るをクリックするとまず、運営状況:レーダーチャートが表示されます

青い枠がその都道府県の平均で、赤い枠が該当施設の結果です。

もちろん赤い枠が大きい方が施設運営の体制が整っていると言えます。

これは管理者サイドの努力で結果が変わる項目で、

どのようにこの点数が決まっているのかは「運営状況」をクリックすると詳細が出てきます

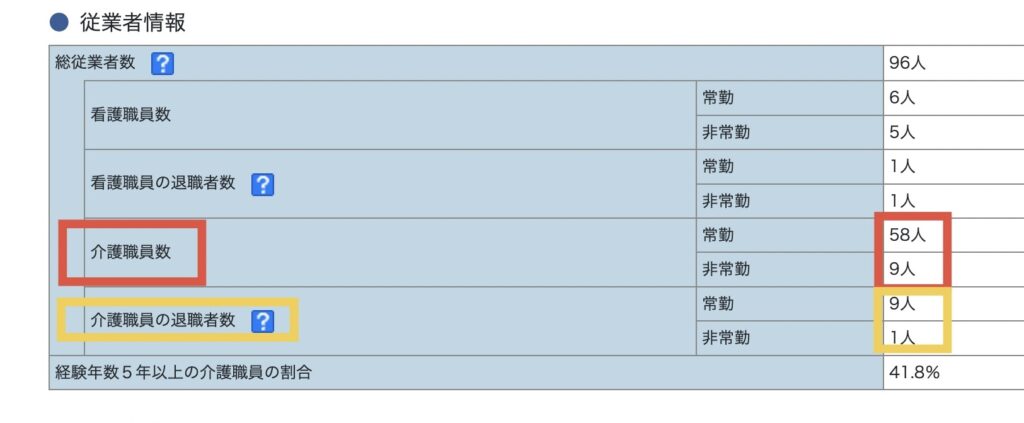

従業員情報

離職率

介護労働実態調査によると2023年の介護職員の離職率は、近年低下傾向にあり、2023年度の平均は13.1%で

特養は11.9%

特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)は17.8%と幅があります。

ちなみに全産業の平均離職率は15.4%で厚生労働省の雇用動向調査結果

介護業界は全産業に比べて離職率が低いとされています。

黄色い枠には昨年1年間に、何人の職員が離職したかが記載されています。

離職率 = (離職者数 ÷ 起算日の在籍者数) × 100

ですので上記の例ですと(10÷67)×100=14,93%となります。

特養であれば高いけど、有料老人ホームなら低い方かなとなりますが、

ここでのポイントはこの数値には派遣職員は含まれていないことです。

業界全体が人手不足の中、多くの施設で派遣職員が採用されています。実際に働いた施設の中には41.67%が派遣職員というところもありました。

ですからここで見られるデータは、派遣労働者を使っている施設であれば実際よりも低い数値となります。

1年間であまり沢山の職員が辞めてしまう施設は何かしら働きづらい理由があるのだと思いますので、参考にできます。

これと同時に5年以上、10年以上の介護職員の割合も掲載されていますので参考になさって下さい。

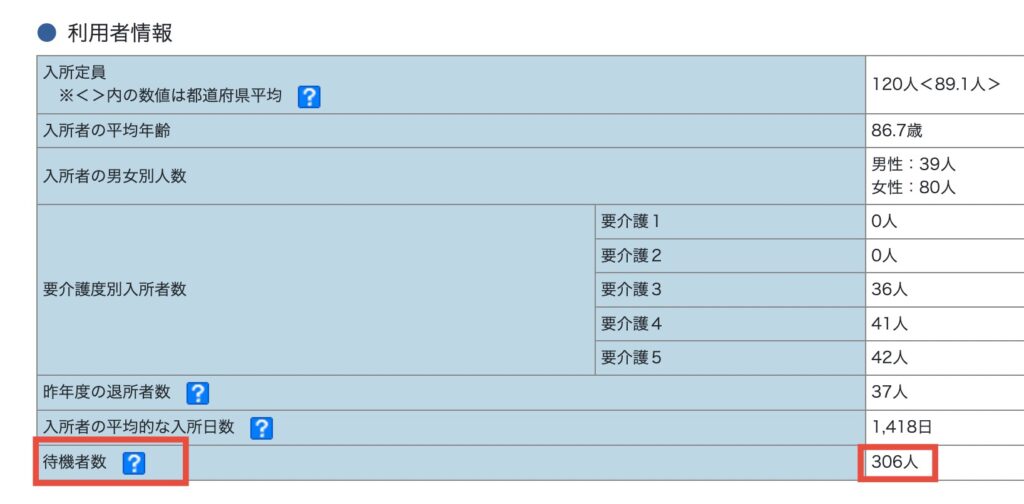

利用者情報

待機者

特養は申し込んでから入居できるまでに何年もかかるというでしょ?待機者の数は気になる数字だわ

待機者は ●利用者情報 の項目に記載されています

厚生労働省が公表している特別養護老人ホーム入所申込者の状況2022年によると、

2022年4月時点で、特別養護老人ホームの待機者は27.5万人です。

2013年では52万人でしたので解消傾向ですが、自分の入りたい施設が上記のような300人越えの待機者の場合落胆してしまいそうですね。

ここでのポイントは待機者数は気にしなくて良いということです。

全くです。全く気にすることはありません。

なぜなら、待機者は順番制ではないからです。

例え306人待機者がいても

入居希望者の緊急度が高ければ、申し込んですぐに優先順位が1位になる例は珍しい話ではありません。

306人抜かせるなんて想像もできないですよね。

特養の場合ですが、ほとんどの自治体で入居施設の一括申し込みができるシステムがあります。

沢山の施設を申し込んだ方が入居の確率は上がるので、候補に上がっていない施設でもとりあえず保険として申し込みたくなる気持ちもわかります。

相談員時代、施設のベッドに空きが出て入居のお声かけに待機者に電話連絡すると、申し込んだ本人(家族様)が「えーっと、おたくはどのあたりに施設があるんですか?」なんて始まりはよくある話でした。

まだ施設介護は必要でないけれども介護度3が出たし、今のうちに申し込みをしておけば数年後に声がかかるだろう思う方もいらっしゃるので

「もう順番が回ってきたんですか?まだまだうちで看られますので結構です。」と断られることもしょっちゅうです。

こうした理由で、待機者として現れる数字は実際の何倍も大きく見えるので判断基準にはできません。

本当の基準は緊急度と施設が入って欲しい人かどうか。です。

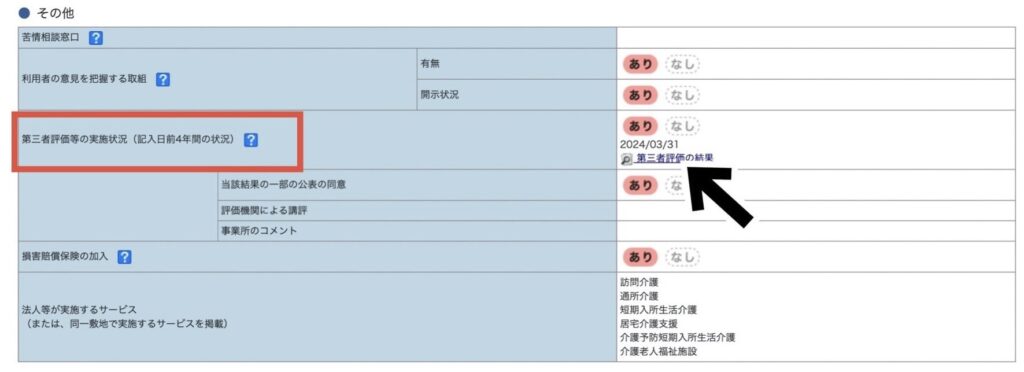

その他

第三者評価等の実施状況

⚫︎その他の項目には第三者評価を実施しているかどうかと、その結果を公開しているかが記載されています。

結果については各施設のホームページ内に掲載されています。

「情報公開」か「お知らせ」に載っていることが多いですが、エラーになったり表示されない事もありますので、その場合には

「お住まいの都道府県 第三者評価 結果一覧」と検索していただけると、公表されている情報がヒットすると思います。

それでもわからない場合はどこに掲載されているか直接施設に問い合わせてみましょう。

では第三者評価とは?

ざっくり説明すると

施設が費用を支払って(助成金の出る自治体もあります)専門の調査員に入ってもらい、

施設の内情を調査してもらい公表(非公表)することです。

目的は

①事業者自らが経営課題を把握する

②利用者への情報提供

③福祉サービスの質の向上

事業所の話(書面調査)と、入居者の話(聞き取り調査)を総合して報告書を作成することは共通ですが、細部については都道府県ごとに違いがあります。

調査員は「評価調査者」と呼ばれる専門の調査員で、複数名派遣されて実際に入居している人に話を聞く作業などを1日〜2日かけて行い、入居者と同じ食事を摂ったりします。

私はこの調査結果を見ていると、入居者の皆さんはやはり気を遣っているのだなと感じます。

調査を受ける対象は認知度のクリアな方のみすが、堂々と施設の悪いところを言えるような方はこの年代には少ない印象です。

介護士の時代の経験ですが、私たちの前であくびをするのを遠慮したり、本当は体勢を変えて欲しいのに我慢していたり、トイレで排便しただけで謝ったりするような方々です。

もう少しわがまま言ってね。と声をかけても「ありがとう。でもそんなことできません。」とはっきり何度でも仰るのです。

毎日会う介護士ですらそんな様子ですから、外から来た調査員に本当のことを言うとは思えません。お話しした内容は自分の家族も聞くかもしれないなんて考える人なら尚更

「私は幸せに暮らしています。なんの不満もありません。」と仰るが目に浮かびます。

解答項目が上の方は基本的な生活の内容なので、上記のような理由で結果は優秀です。

「利用者同士のトラブル」のあたりになってっくると不満を発する人が多くなり、

後半の「ケアの計画作成時に自分の意見が反映されているか?」や「第三者に相談できることを知っているか?」などの項目になると、「そんな話は聞いたこともありません。私にそんな権利あったんですか?」となり途端に結果が悪くなっている印象で、多少のパーセンテージの違いはあれ、どの施設も似たり寄ったりの結果に見えます。

では第三者評価のどこを見れば良いか?

結果の最初にある「全体の評価講評」です

特に良いと思う点とさらなる改善が求められる点が、施設の特色を反映しています。

ここは書面調査に対して施設側が答えた内容を、調査員が現場で検証していますので具体的ですし、施設ごとに全て結果が異なっていて施設の性格が垣間見える内容となっています。

まとめ

情報公開システムの検索の方法と

必ず記載されている内容で、比較したり参考にできる内容を解説していきました。

- レーダーチャートは赤枠が大きい方が良い

- 離職者には直接雇用の職員の数値しか反映されていない

- 待機者の数字は全く気にしなくていい

- 第三者評価の内容は総評を参考にする

施設選びの比較に使える確実な情報なので

ブックマークして活用して下さいね